【何歳から?】家でできるひらがな練習!!書き取りまでに身に付けておきたい力と育て方

子育てをされている親の方は、子供が少し文字が読めたり手紙などに興味を持ち始めたタイミングで、ひらがなの読み書きをどのように教えるかを悩まれる方が多く「ひらがなは何歳から練習すれば良いのか?」、「正しい練習方法は何か?」「習い事に行かせた方がいいのか?」という疑問や不安があるかもしれません。この記事では、2歳や3歳の幼児が自分や家族の名前などひらがなに興味を持ち始めるタイミングや、保育園や幼稚園に入学する前に学んでおくべきひらがなの練習について紹介します。

特別支援学校の教員として約14年の経験を持つ私は、現在、その経験を活かして、つまずきやすい子どもでも理解しやすい学習プリントを作成し、子どもとの関わり方などを発信しています。この記事では、ひらがなの練習が2歳から行う理由、必要な力とその身に付け方について解説します。

ひらがなの練習は2歳からできる?

ひらがなを書く練習は、発達や個人差によりますが、だいたい3歳頃から鉛筆を意識して持ち、書くことができるようになります。しかし、3歳からひらがなの読み書きの練習を始めると、鉛筆の操作に意識が向いてしまうことがあります。加えて、読みや文字のバランス、向き、正しい発音など、多くの課題が重複してしまいます。

そのため、ひらがなの書き方を3歳から始めるためにも、2歳からできるひらがなの練習を行い、ひらがなについての知識や経験を積み重ねることが大切です。このような教育の方法は、子供の興味や関心を引くことで、学びのプロセスをより楽しく、効果的にします。

ひらがなの練習で必要になる力は?

ひらがなの練習はなぜ難しいのでしょうか?縄跳びを例にとると、回す動きとジャンプする動きの2つの動きを同時に行いますが、最初は「回す」と「ジャンプ」のどちらかに意識が向いてしまいます。これをシングルフォーカスと言います。このように、一つの作業の中に複数の作業が含まれるため、小さな子どもにとっては難しい課題となります。

では、ひらがなを書く時や書いたものを理解するには、どのような力を使っているかを簡単に見てみましょう。

- 見本のひらがなを見る・覚える

- 見本のひらがなをイメージしたり、見返したりしながら真っすぐや少し斜めなど全体のバランスを鉛筆を操作して書く

- 書いたひらがながどのような音であるか、単語で同発音をするのか

- 書いた単語の意味の理解

このようにひらがなを書いて理解するには、いろいろな力を一緒に使用しています。そのため、ひらがなの練習は子どもたちにとって難しい課題であると言えます。

では、ひらがなの練習で必要になる力をもう少し詳しく見てみましょう。

- 鉛筆をで書く力: 文字を正確に書くためには、筆圧や鉛筆を正確に操作する能力が必要です。

- 視覚認識: 似たような形状の文字(例えば「さ」と「ち」)を識別する能力、および見本を正確に解釈する能力が求められます。

- 音韻認識: 書いているひらがなが表す音を理解し、それに基づいて文字と音を関連付ける能力

- 文脈の理解: ひらがなで書かれた単語やフレーズが何を意味するのかを理解する能力。これは、単に文字を書くだけでなく、それが形成する言葉や意味についても考える能力です。

- 集中力: 一定期間、集中して練習を続ける力。ひらがなの練習は、継続的に学習を行う能力も含まれます。

- 空間認知: 正確な向きとバランスで文字を書くための空間認知能力。特に「ん」や「む」など、形が複雑な文字においてはこの能力が特に重要です。

- 記憶力と繰り返し: ひらがなは46の基本文字があり、それらを覚える必要があります。特に似たような形状の文字を正確に識別するためにも、記憶力と繰り返しの練習が必要です。

どれもひらがなの練習を行ううえでとても重要な力です。

3歳でひらがなを「書く」に課題を絞ることができるよう、2歳から上記のような内容を楽しみながら身に付けていきましょう。

2歳からできるひらがなの練習とは?

では、3歳からひらがなの書く練習を行うために、2歳児にはどのようなことができるのでしょうか?小学校の低学年・中学年の水泳の授業を例に考えてみましょう。

小学校3・4年生になると水泳の授業で泳力を高めることが目標で定められています。そのため、泳ぎ方の具体的な指導を行います。では、1・2生はどうかといと「水遊び」の中に「水に慣れる運動遊び」「浮く・潜る遊び」と定められています。なので、1・2年生では具体的な泳ぎ方の指導ではなく、水遊びや浮く遊びなどを通して、3・4年生になって泳ぎに繋がる力を身に付けることが大切です。

ひらがなの練習も同じで、3歳4歳の時期からしっかり書く練習ができるよう。2歳から勉強を遊びに変えて楽しみながら学ぶ事で結果的にひらがなに必要な力を身に付けることができます。

具体的には、2歳児では、歌を歌ったり、簡単な図形のマッチングなどを行う事ができます。これをひらがなの「音」や「形」にあてはめて学習をしていきます。また、その他にも指先を使った体験的な活動を通して手先の動きを鍛えて鉛筆を上手に使えるようになる練習も始めていきましょう。

ポイントは、水泳の授業でもありましたが遊びを通して楽しく達成感を感じながら積み上げていくことです!!子供が夢中になれる環境を作っていきましょう。

- 知育マッチングApp

- シール貼りプリント

- 一対一対応のプリント

- 模様シール貼りプリント

- 貼って学習「文字と文字」「絵と文字」のマッチングプリント

- 線で繋げる絵と文字のマッチング

- 鉛筆を持つ練習

- その他遊びを通したひらがなの練習

たくさんありますが、どれも簡単に家で行う事ができます。また、この全てが2歳のうちにできるわけではありません。プリントの選び方は、発達やこどものやる気に合わせて一覧の中から選びましょう。そして、それぞれのプリントで伸ばすことのできる力を関連させ、少しずつ成長していきましょう。3歳4歳・小学生のお子さんにも効果があるので、ひらがなの学習のきっかけとして使用してみてください。

1つずつ確認していきます。

ひらがな練習2歳からの具体例

知育マッチングApp

この知育マッチングAppは遊びながら、指先の動きや語彙量を増やすことができます!!プリント学習がまだ難しい子どもにおすすめ!!こんな力が身に付きます!!

- 簡単な因果関係の理解

- 語彙の増加

- 見る力

- 集中力の向上

- なぞることで身に付く指先巧緻性

- 塗り残しを見つけるビジョントレーニング

- 見えている物から何かを想像する思考力判断力

- 色・形・大きさなどに注目することで身に付く基礎的な数学の概念の習得

ひらがなの練習【シール貼りプリント】

シール貼りプリントを使うことで

- 指先の動きを鍛える

- 貼り残しが無いかを探す

- 貼るシールの大きさを見て判断する

を楽しみながら鍛えることができます。また、「色」や「大きさ」の学習も合わせて行う事ができます。シール貼りプリントは、間違えても貼り直すことができたり、自分の好きな色を貼ったりと、とても扱いやすく、はじめてプリントを使う時に達成感を感じやすい一番の教材です。

ひらがなの練習【一対一対応プリント】

一つの物に1つの物を置く。これを一対一対応と言います。平仮名は一文字に1つの音があります。また、後に出てくる「文字と文字のマッチング」にも一文字に1つの文字を貼る練習があります。一対一対応は自然と子どもが経験から身に付くことができますが、ここでは、お皿にイチゴを乗せたり、プリントでお弁当を作るなどの遊びを通して、向きや貼る場所はあまりこだわらずに一対一対応の概念を体験的に学習することができます。

ひらがなの練習【模様シール貼りプリント】

シール貼りプリントと一対一対応ができるようになったら、その力を活用して、シール貼りプリントの発展模様シール貼りプリントに挑戦しましょう。模様シール貼りプリントでは、正方形の9マスに貼られたシールを見ながら同じ模様を貼る活動をします。これにより

- 見本をよく見て同じものを作る

- 正方形を9マスに分けて正方形の空間認知を鍛える

ひらがなを書く時にも見本を見ます。その見本を注意深く見ることの練習ができます。また、この模様シール貼りプリントは正方形を9マスに区切っています。ひらがなを書く時も補助線が入っている正方形のマスを使用します。正方形を9マスに分けることで、正方形を部分的に捉えることができるようになり、「ぬ」「め」のような一部分の違いにも気が付きやすくなったり、全体のバランスを見ることができるようになったりします。

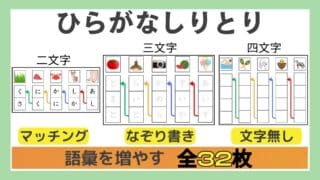

ひらがなの練習【貼って学習「文字と文字」「絵と文字」のマッチングプリント】

ここから、少しレベルが上がります。今までに学習してきた力を使って、台紙の文字に同じ文字を貼る活動を行います。このプリントでは

- 「りんご」と書かれた台紙に「り」「ん」「ご」とそれぞれ文字を貼っていきます。似た文字を見分け、貼る文字をイメージすることができる

- 台紙の文字を見ながら、文字の向きや並びを意識することができる

- 一文字ずつ発音しながら貼ることで、一文字に一音を知ることができる

- 単語でのマッチングにすることで、文字を単語として認識することができる

- 文字を覚えたら、単語が書かれていない台紙を使用する

台紙が空白のプリントもあるので、見本を見ながら空白に文字を貼っていくなどの発展的な内容も可能です。

↑このプリントをアプリにしました!!アプリでプリント準備不要&いつでもできる&繰り返しできる!!

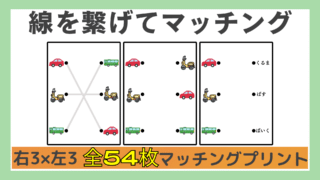

ひらがなの練習【線で繋げる絵と文字のマッチング】

次は貼ってマッチングするのではなく、リンゴの絵と「りんご」の文字を線で結ぶ学習です。

文字を読む力が必要ですが、このプリントでは、選択肢を3つに絞っているので、単語を形として覚えることがあできれば使用可能です。このプリントで

- リンゴの絵と「りんご」のもじを線で結びつけることで、単語が表す意味を理解する

- 鉛筆で直線を書く練習

ひらがなの練習【鉛筆を持って書く練習】

ここでは、鉛筆を使用するために必要な指の使い方や鉛筆を使ったプリントを紹介します。

鉛筆を操作するには、親指・人差し指・中指の三指に力を入れる事、手首の動きが柔軟に動かせることが必要になります。

まずは三指の指を鍛える教材のペグ差しを紹介します。

ペグ差し

ペグを三指で持って穴に入れたり抜いたりして遊びながら三指を鍛えることができます。

その他にも、料理で使用するトングを鉛筆のように持たせて、おもちゃを掴んだりする活動も効果的です。

手首を動かす練習

次は手首を動かす練習です。

回してあけるドアノブを回させたり、ネジやペットボトルの蓋のようなものをを締めたり緩めたりする動きを生活の中に取り入れてみましょう。

色塗り

次に、色塗りです。

鉛筆が三指で持てない場合は、無理に持たせるのではなく、握って書かせましょう。ちゃんと描かせることよりもまずは、書く楽しさを味合わせることを目標にしてください。

色塗りでは、ある程度できるようになったら「はみ出さないよう」「濃く塗る」「塗り残し無し」など遊びながらルールを決めて行ってみましょう。また、ルールを決めた後は、「ここが濃く塗れてる。どうやったの?」と評価をしたり頑張ったところを表現させましょう。

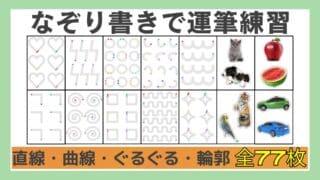

運筆プリントで鉛筆の練習

鉛筆の使い方の練習で遊びながら出来るのは、運筆プリントです!!運筆プリントを利用してより効果的に行うポイントがこちら

- 三本の指で鉛筆を握れないときには、グーで握ってもOK

- 筆圧が弱い時には、下敷きや、紙やすりをプリントの下に敷くことで書いている感覚をより実感できる。

- 鉛筆だけでなく、地面や砂場などに、練習した文字を書くことでより効果が上がる!!

- 運筆プリントを使用する時には、「カックン」や「ぐるぐる」など鉛筆の動きを簡単な言葉で表しながら書くと効果的!!

このポイントを抑えることで、鉛筆の練習がより効果的になります!!

77枚の無料印刷可能な運筆プリントがあるので、ご利用ください。

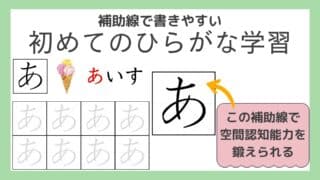

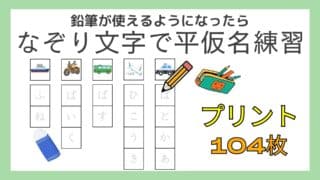

ひらがなのなぞり書き

最後にひらがなのなぞり書きに挑戦してみましょう。ひらがなには「へ」のように、少し斜めに傾いている文字や、交差がない文字を正しく書くには、空間認知能力が必要でバランスをとることが難しいです。難しい文字も多いですが、アシスティのなぞり書きでは、縦横の補助線だけでなく、斜めにも補助線が入っているため、文字の位置を視覚的にとらえやすくなっています。

補助線を使ったなぞり書きができるようになったら、補助線が無いなぞり書きに挑戦しましょう。

何歳からひらがなの練習ができる?のまとめ

- 鉛筆を使ってある程度書けるようになるのは3歳から

- 3歳からひらがなの練習を始めると一度にたくさんの課題を処理しないといけない

- 2歳から遊びを通して、ひらがなの書き取りに必要な力を身に付けることが大切

- アシスティでは、2歳からできるプリントを多数無料で印刷可能

まとめとしては以上になりますが、最後に私が思っていることを少し書かせてください。

子どもはお金を使って買い物をしたり、料理をしてみたり大人がしていることに憧れがあります。ひらがなを書いたり読んだりすることもその一つです。どの学習でも子どもが「やってみよう!!」と興味関心が湧いた時に、はじめての経験で「難しい」「できなかった」「もうやりたくない」と思うのは憧れがあったのに、とてももったいないです。文字を書いたり知識を増やすことだけでなく、「頑張ったらできた。」「まだやりたい!!」というような気持ちや「難しかったけど、楽しいからもう一度やってみたい」というような資質を育てる事もとても大切です。少し頑張ればできるを目標に設定しましょう。コツは課題を絞り遊びを通して楽しく達成感を感じながら積み上げていくことが学びいことへの楽しみに繋がります!!

アシスティでは、はじめての学習や躓きやすいポイントなどに対して特別支援教育の視点で発達に合わせた「分かりやすい」にポイントを絞っています。ここで紹介した以外にもプリントがあるので、ぜひご活用ください。

-1000-×-1000-px.jpg)

-1000-×-1000-px-4.png)

コメントを投稿するにはログインしてください。