忙しくて時間が無い!!と言う方はちょっと視点を変えることで余裕が生まれる!!

日々の業務に追われ、「時間が足りない」と感じることはありませんか?

働き方改革や自分で効率化をしようとしてもなかなか限界があります。

そもそも教員の方であれば、子供たちが帰って定時までの数時間という限られた時間の中で、

・授業準備

・教材作成

・分掌業務

・会議

・担任連携

・保護者対応

・成績処理

・指導案作成

・行事

さらに

・土日の研修etc

などなど様々な業務を行わないといけないからなんですよね。

しかも、なぜか、仕事って同じ時期にかぶったり、真面目だったり先に気付けたりする人ほど他の人の仕事まですることになったりと、どんどん積み重なっちゃう。

なんてことも経験ある方も多いのではないでしょうか?

そこでよく言われるのが「効率化をしましょう」です。

効率化は大切なんですが、でも、今日お伝えしたいのは、よくある効率化ではありません。

今、「効率化はやっているけど忙し過ぎる」と言う方は、ヒントになると思うので、ぜひ最後まで見てみてください。

最後まで見ていただければ「効率化」の見方が今までと少し変わった視点で見えるはずです。

特に【今忙しい】と感じている人はこんな話を知っていますか?

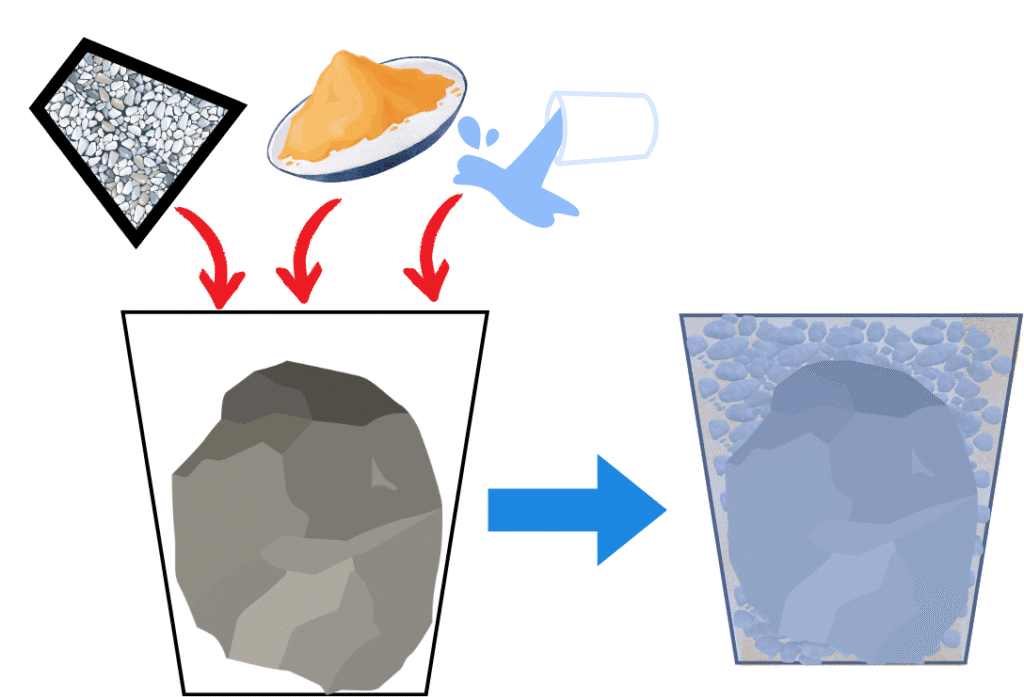

一つのコップがあります。その中に、大きな石を入れます。

その次に、隙間を埋めるように順番に小さな石→砂→水を入れます。

これで、コップはいっぱいです。

今、「忙しい」と感じている人は、このいっぱいになったコップのような状態で、自分の許容できる時間はいっぱいでもう何も入らない状態なんです。

そして、よく言われる効率化って

- タスクを決めよう

- ゴールと仮定を考えて仕事にとりくもう

- 今日の仕事は今日の内に

- 仕事を選ぼう

- 優先順位を決めよう

みたいな内容が多いですよね。

この「よくある効率化」は僕自身、経験が浅い時にできていなくて、

いつも「今日は何したらいいんだろう…」と毎日追われていました。

そしてタスクを決めて行うなどの、よくある効率化ができるようになると、ある程度の改善はできたんですが、忙しい毎日からは解放されなかったんです。

しかも、このよくある効率化を自分できる人って周りからは「できる人」って思われて、

次々に、仕事が降ってくるようになるので、さらに効率化を求めるんですが、

一定以上の成果を出すには、やっぱりどんな仕事にも、最低限度必要な時間をかけることも重要になってくるので、

効率化が上手な人ほど、本当に使わないといけない時間を削ってしまって、成果が出にくくなる。と言われています。

これじゃああなたは頑張っているはずなのに、さらに忙しくなって成果も出にくくなってしまいます。

じゃあどうしたいいの?と思われるかもしれませんが、

そもそも、効率化をするという事は間違っていないんですが、効率化をする視点を変えるだけでこの問題って結構解決されるんです。

それが、一番大きな物や難しい物を効率化するって事なんです。

どういうことかと言うと、

よくある効率化と言うのは、

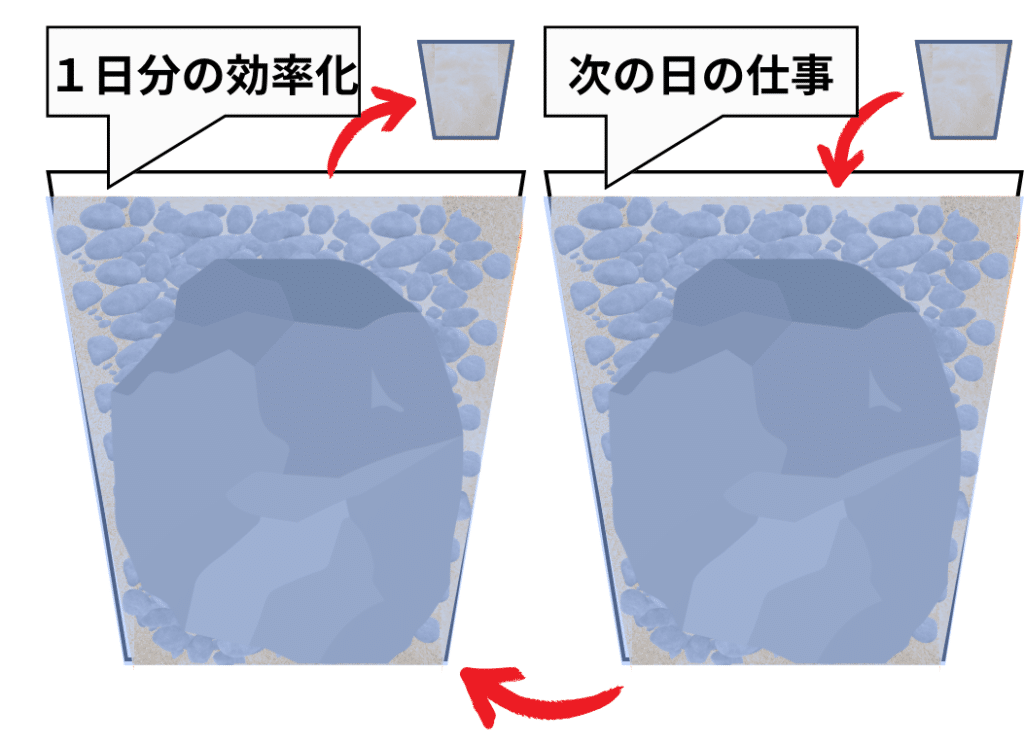

先ほどお話ししたコップの話で言うと、水や砂の処理に対しての話がほとんどです。

例えば優先順位をつけて今日の仕事をする。と言う行為は

「コップの中の砂と水を一日分すくう。」と一緒です。

でも、これでは、明日になれば「明日分の砂と水」が入ってきますよね?

しかも、突然予定していなかった「これもお願い!!」と言う仕事もあるかもしれません。

こうなった瞬間に、コップからあふれちゃうんです。

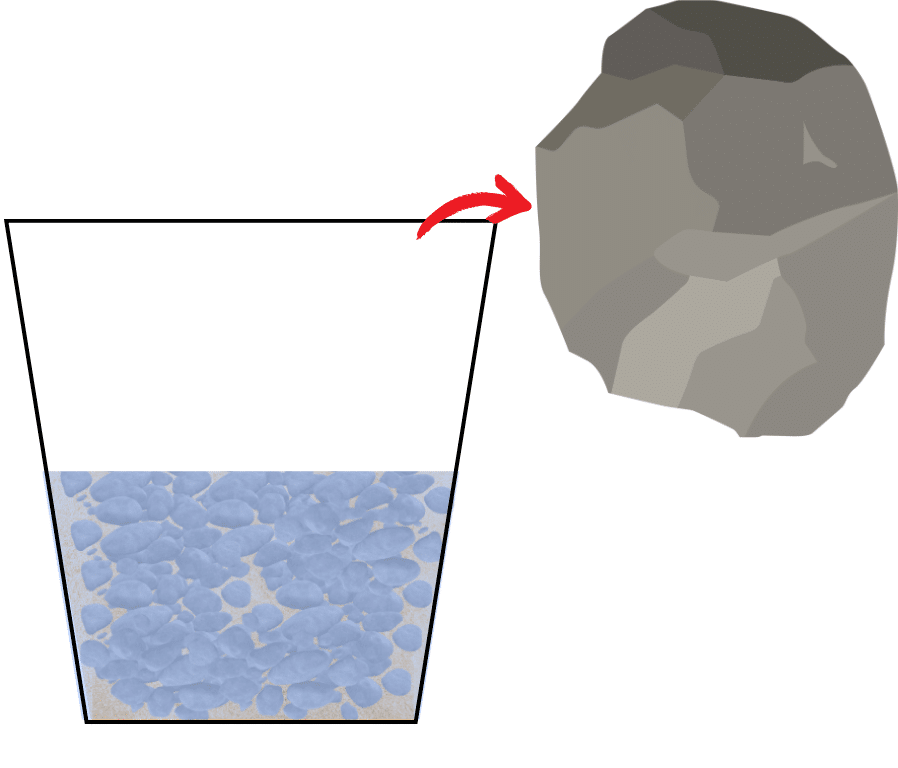

でも、砂や水でなく、一番大きな石を取り除くことができたらどうでしょうか?

だいぶ、余裕が生まれると思いませんか?

そうなんです。

毎日の効率化っていうのももちろん大切なんですが、

一番大切なことは、

一番動かせそうにない。

一番解決できそうにない。

一番時間を使っている物を効率化して取り除かないといけないんです。

もし、一番大きな仕事(石)に週7時間使っており、それを効率化して、週に1時間になったらどうでしょうか?

残りの6時間は他の仕事に使って成果を出すことができるかもしれませんし、

自分の趣味にも使ってリフレッシュできるかもしれません。

そして、それは、

明日になったら「水と砂が追加される」と言うような物でなく、

今日が終わったとしても明日も明後日も来週も来月も来年も一生時間を生み出してくれる効率化につながるんです。

なので、今日一番伝えたい大切な内容なので、もう一度言います。

よくある効率化も大切ですが

一番大切なことは、

一番動かせそうにない。

一番解決できそうにない。

一番時間を使っているあなたの中の石にあたる物を効率化して取り除かないといけないということです。

そして、教員の方が、一週間で一番時間をかけている物は、「授業準備&教材準備」です。

広島と東京の集計データによると週で7~10時間程度「授業準備&教材準備」に使っています。

子どもが帰った、限られた数時間の中でです。また、一日中子どもにつきっきりでは、日中に余裕を持つことも難しいですよね?

でも、「授業準備&教材準備」や「子供と関わる時間」って、効率化できないって思いませんか?

そんなこと無いんです。

「授業準備&教材準備」で言えば、他の人が使っている教材を借りることができるかもしれませんし、学校で教材の共有化をすることができるかもしれません。

「子供と関わる時間」で言えば、特別支援教育の関わり方を身に付けることで、効果的な一生使える関わり方が可能です。

書店に行けば、教材集や学級運営で使えるテンプレ集・デザイン集みたいなものもありますし、特別支援教育の関わり方についてまとめられている書籍もたくさんあります。

取り除くことが難しそうな内容も、解決策はあるんです。

でも、本の内容って

- 専門用語があって難しい。もっと分かりやすく知りたい。

- 専門的な内容を専門的な用語で説明しているなんてこともよくありますよね。

- 本の教材ってCDが付いていて、すぐには使えない。

- 本の中で使える教材ってほんの少ししかないのに冊1,500円~3,000円かかるけど、買い切りで教材は追加されない。

こんなことないですか?

でも、まなとも広場なら、これらの問題ってほぼ解決できると思っています。

関わり方で言えば、

僕自身はじめて教員になった時、特別支援教育について全く知らなかったので、本をたくさん読みましたが、正直専門的な用語は勘弁してくれって思っていました。だからこそ、どこよりも分かりやすいように解説している自信があります。

そして、僕が動画でお話ししている内容って、僕の考えもあるんですが、基本的に14年間全国各地の研修知った事や何冊も読んだ専門書の内容で、共通している本当に大切な部分をギュッとした物になっています。

たくさん研修に行ったり、本を読んだりしている人は共感してくれると思うんですが、

研修ってもちろん学びになることも多いですが、本質を考えてみると、「これって、結局あれのことか」となることが多いんです。

その本質の部分を詰め込んでいます。

さらに、本質の知識だけでは、意味が無いんです。

大切なことは、それを自分に当てはめて応用できること。

これができないといくら知識を詰め込んでも意味がありません。

動画では、実際の活用例なんかも交えて解説をしているので、ただの知識でなく、実際に当てはめて応用することもできるはずです。

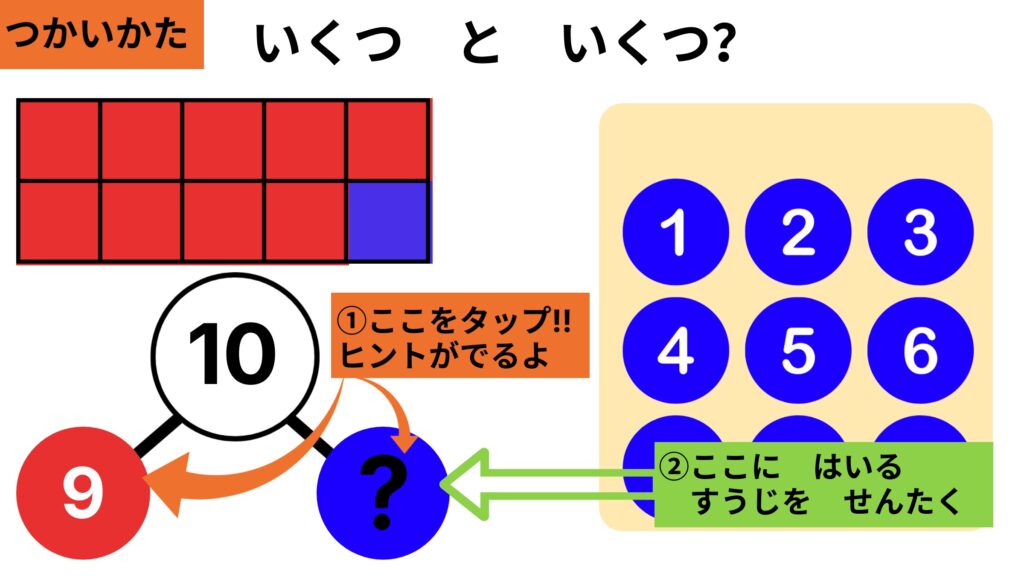

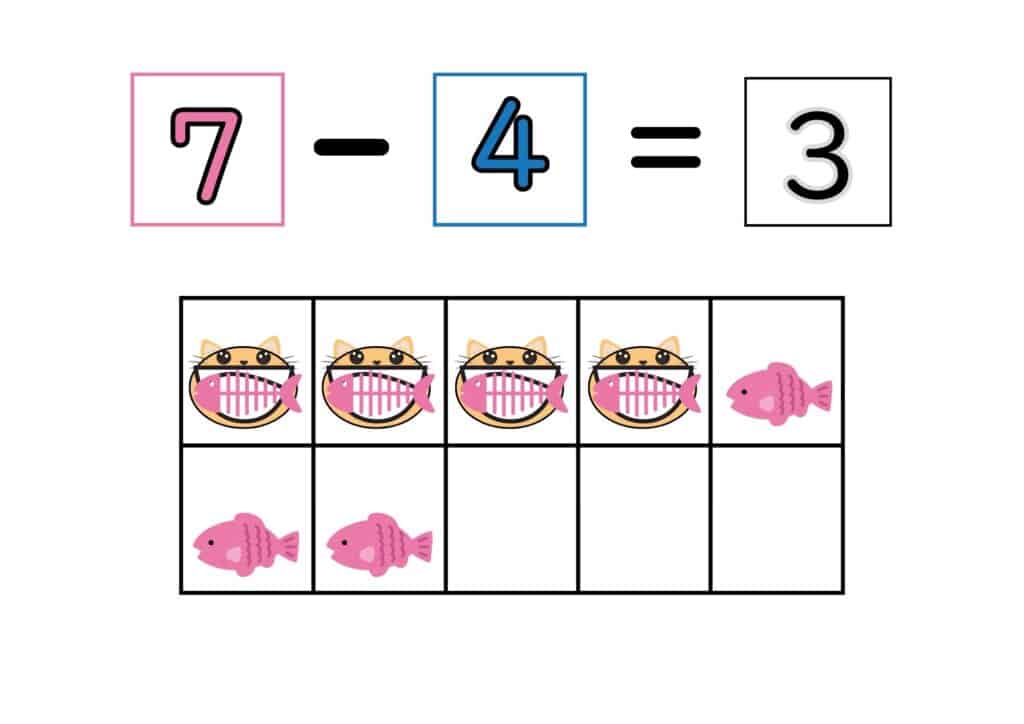

「授業準備&教材準備」で言えば

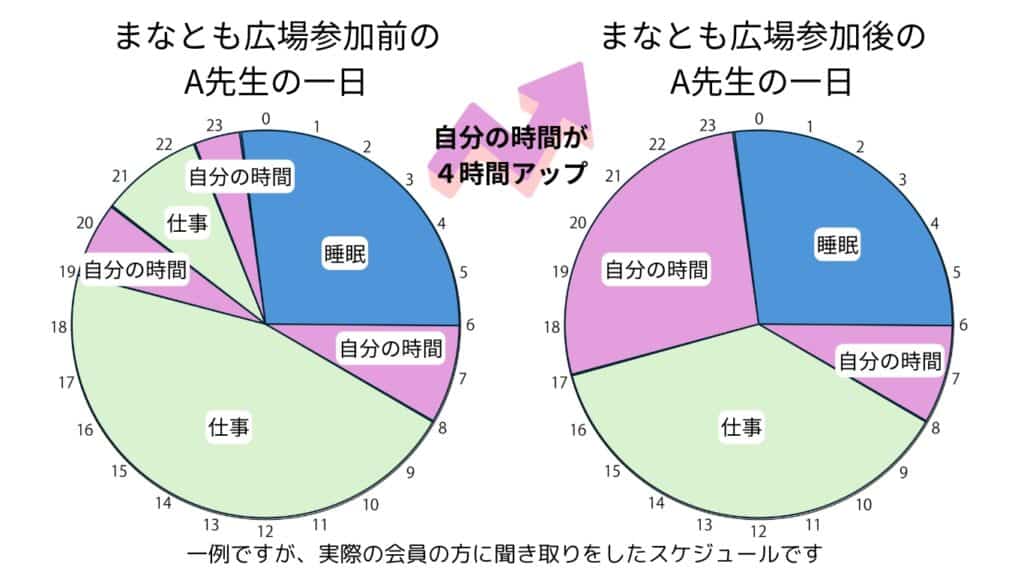

プリントや、ブラウザ教材、アプリ、さらにAIなどが利用可能です。実際、会員になられた方から

- 授業準備の時間が改善して他の時間ができた

- 子どもたちが楽しく学習できている

- 教材が追加され、追加の費用が無くても使えるからうれしい。

とコメントを頂けています。

勿論、まなとも広場で全てが解決をするわけではありません。

ですが、学校現場で自分だけでできる効率化にはそろそろ限界があるという事を何となく気付いている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

こんなことを言っていますが、よくある効率化で、成果が出ないわけでもありませんし、それが悪いとも思っていません。むしろ大切です。

でも、今忙しい方は、おそらく、来年度はもっと忙しいです。

毎日水と砂をバケツですくう効率化で忙しさに追われるか。

コップの中の石を取り除いて、大きなゆとりを作るかはあなた次第ですし、

大きな石を取り除くのに、書籍を使うのかYouTubeを使うのか研修に参加するのかもあなた次第です。

ただその選択肢の一つに

- 月額が旅費や本一冊より安い価格

- しかも、今LINE登録から5日以内であればで30日無料ですべてのサービスが使い放題です!!まずは使ってみて、「あ、これは使える」と感じたら続けていただければOK。

※キャンセル・解約もすぐにできます

- しかも、今LINE登録から5日以内であればで30日無料ですべてのサービスが使い放題です!!まずは使ってみて、「あ、これは使える」と感じたら続けていただければOK。

- CDとか使わずどのデバイスからもアクセス出来る

- 費用は変わらないのに教材が追加される

まなとも広場は僕としては一番おすすめだと思うので、検討してみていただいてもいいのかなと考えています。

・教材で困りたくないし、自分の納得いく授業や関わりがしたい。

・業務やクラス運営の慌ただしさに追われず、自分の時間を守りたい。

と言う方には、おすすめだと思うので、興味がある方は、こちらからどうぞ!!

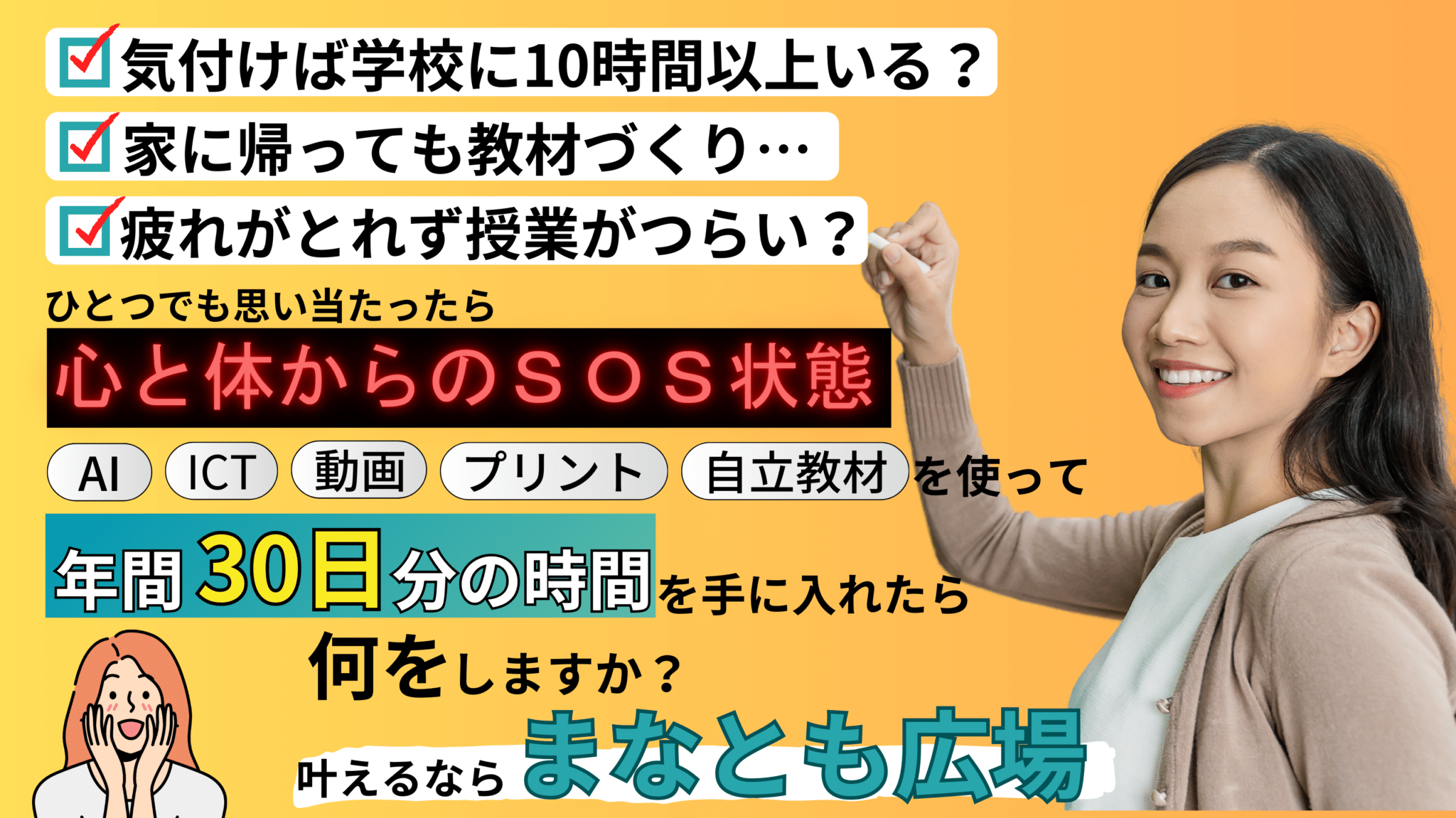

これが先生の当たり前”になっていませんか?

これが先生の当たり前”になっていませんか?

- 授業後は書類や教材作りで1時間以上の残業

- 「先生だから仕方ない」と自分に言い聞かせて持ち帰り作業

- 一緒にクラスを担当する先生との分担がうまくいかず、結局自分ばかり負担

- 同じプリントばかりで保護者から「またこれ?」と思われそう

- 朝も早く学校にいる方が家にいるより長い

- 授業後は書類や教材作りで1時間以上の残業

- 「先生だから仕方ない」と自分に言い聞かせて持ち帰り作業

- 一緒にクラスを担当する先生との分担がうまくいかず、結局自分ばかり負担

- 同じプリントばかりで保護者から「またこれ?」と思われそう

- 朝も早く学校にいる方が家にいるより長い

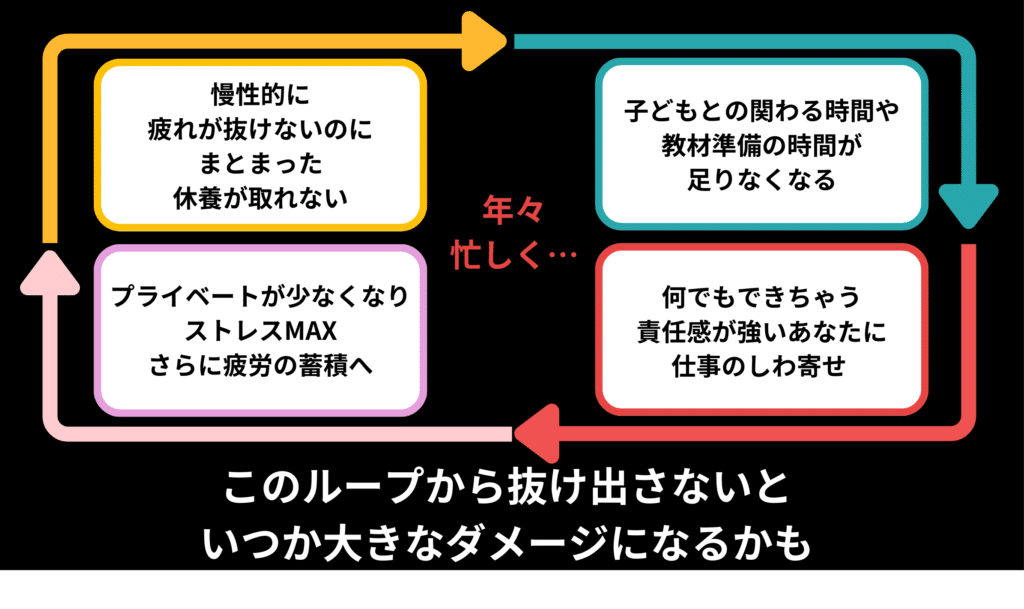

当たり前と放っておくと、こんなリスクも…

当たり前と放っておくと、こんなリスクも…

「自分の大切な時間を削る」本当にそれしか方法は無いのでしょうか?

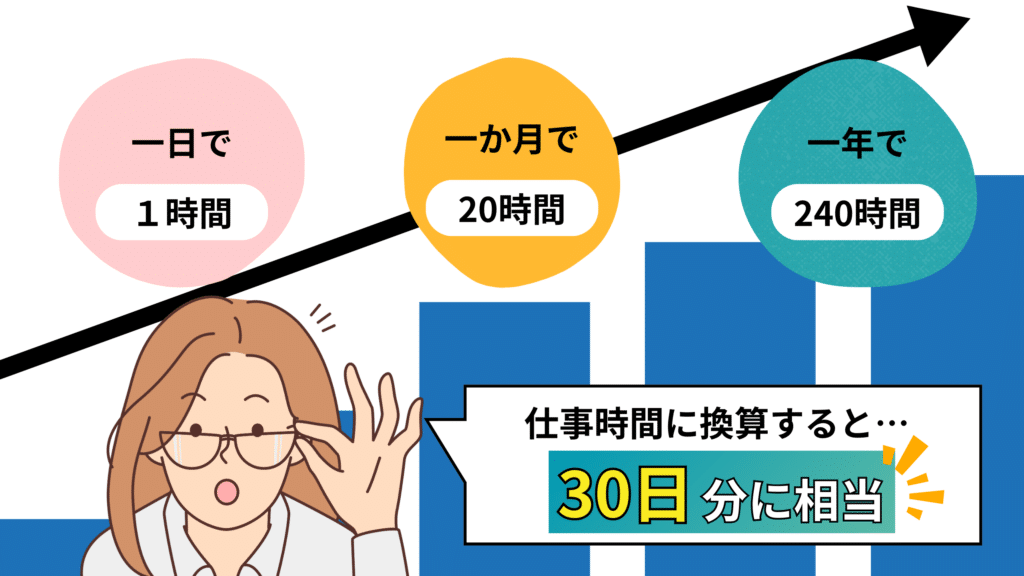

もし一日1時間の効率化できたら…

し一日1時間の効率化できたら…

まなとも広場を使えば

誰でも簡単に【超効率化】

しかも

【一緒のクラス内なら教材の共有OK】で

クラス全体の効率もUP!

結果的に

「あの先生がいるクラスは毎年レベルが高い」

「あの先生は忙しいはずなのに、授業がうまくて、仕事が早くて、しかもプライベートも充実している」

と仕事時間は減るのに周りから認められ頼られる先生に!!

まなとも広場を使えば

誰でも簡単に【超効率化】

しかも

【一緒のクラス内なら教材の共有OK】で

クラス全体の効率もUP!

結果的に

「あの先生がいるクラスは毎年レベルが高い」

「あの先生は忙しいはずなのに、授業がうまくて、仕事が早くて、しかもプライベートも充実している」

と仕事時間は減るのに周りから認められ頼られる先生に!!

まなとも広場を利用すると?

まなとも広場を利用すると?

自分の時間ができたら何をしますか?

まなとも広場で何ができるの?

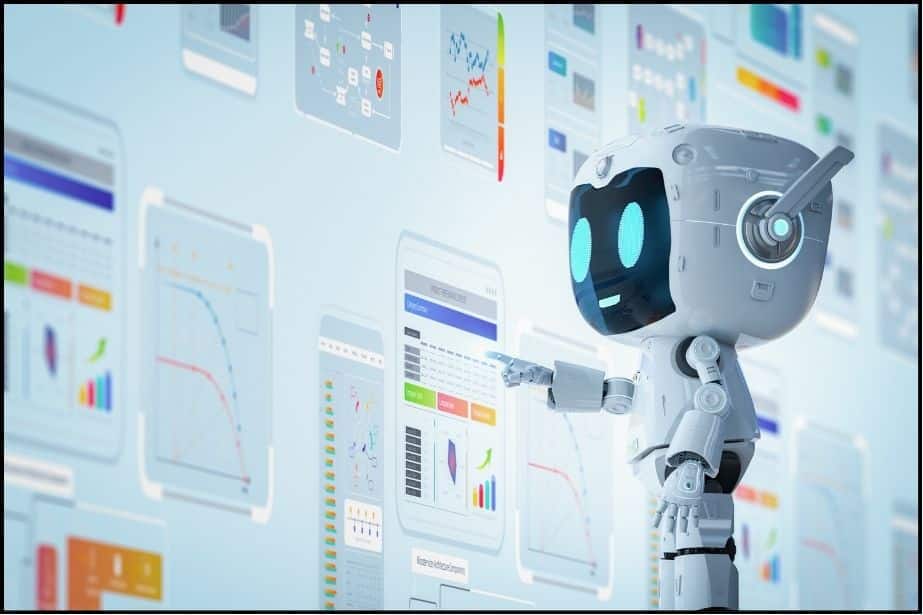

特別支援特化にカスタマイズしたAI活用

- 質問ひとつで指導案や活動アイデアを自動生成!

- 6時間かかっていた指導案作成がたったの10分

もはや準備不要のICTブラウザ教材

- タブレットやPCで使えるオンライン教材。

- リンクを共有するだけで児童のタブレットで大活躍

- アニメーション付きで視覚的に分かりやすく!!いつでもどこでも学習可能!!

- ICTが苦手でもコピペで超簡単!!教材準備30秒!!

2500枚の発達に合わせたプリント教材

- プリントアウト即使用OKの2500枚越えの豊富な発達教材

- 種類も量も豊富で、同じ課題でも、違うプリントで学べる!!保護者からの「またこの宿題?」にはなりません

- 今まで一枚10分で作っていたのが、印刷だけの1分で終了

- 教材リクエストもOK!!

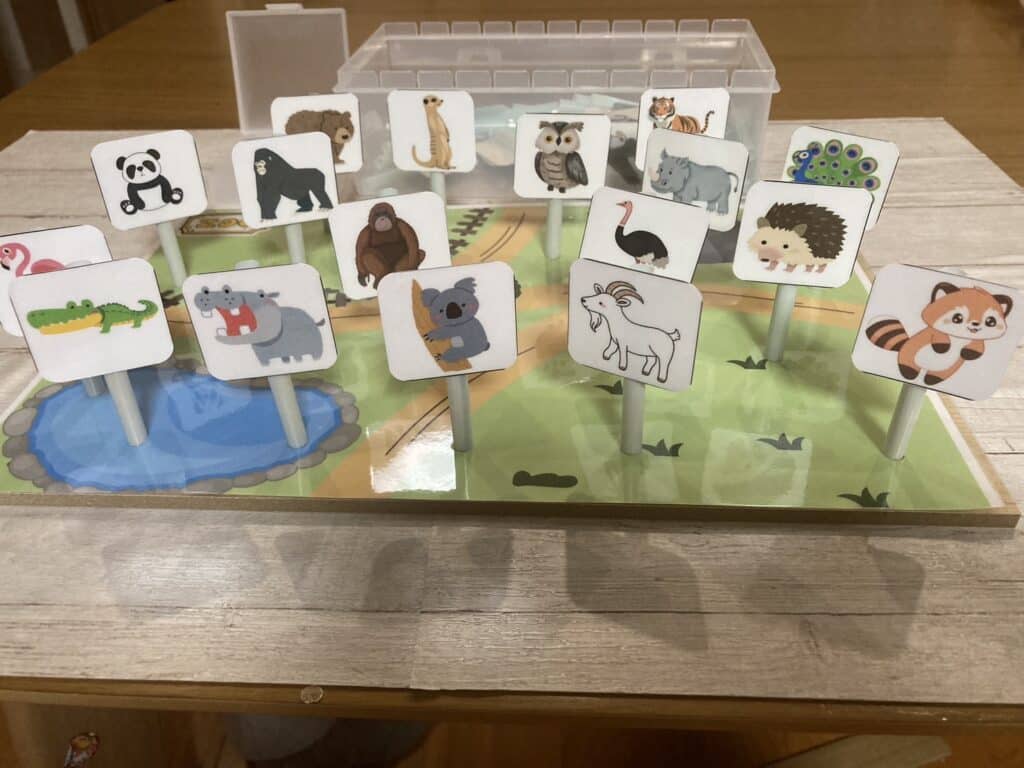

手元で操作できる自立活動教材

- プリントやタブレットでは難しい指や手首の動きを鍛える実際に操作できる教材を厳選。

- ほぼ利益無しで販売しているので、圧倒的にコスパが◎

- 自作するには、数日かかる教材がすぐに購入可能!!

隙間時間でさらに効率化!!動画コンテンツ

- 隙間時間で特別支援のあれこれを知れるので、書籍や研修参加費不要で時間もコストもお得

- 実際の現場で利用できる情報を厳選で、明日の授業が変わる!!

- 「今更聞けない生活単元学習」など分かりやすく解説があるので、少しでも知らないかもと言うことがあれば超おすすめ!!

まなとも広場利用者の声

はじめの一歩が簡単!時短準備で、授業づくりをラクに!

- 仕事の準備が楽になります!現場に役立つ情報がある

- (40代/教員/女性/UTさん)

- いい教材がある。すごく利用しやすいサイトです。ぜひ入会してみてください。

- (40代/教員/女性/KCさん)

- 教材を準備する時間が短くなった。教材が安く手に入るのが助かります。

- (30代/教員/女性/あっぷるさん)

- 使いやすいように考えられている

- (40代/教員/女性/ちーなさん)

- 痒いところに手が届くコンテンツ。楽しめる教材がある。

- (40代/教育補助&発達相談/女性/しろくまさん)

子どもが夢中になる工夫がいっぱい!楽しさと挑戦をサポート

- アプリで楽しく学習と思わず遊びとして取りくめている。子どもたちと楽しめ大人も脳トレになります

- (40代/教育補助&発達相談/女性/しろくまさん)

- 手先が不器用な児童が楽しみながらペグ挿しの課題ができたらいいなと思い、教材を手づくりしようと思っていたのですが、材料や道具を揃えることを考えるとなかなか取り掛かることができていませんでした。そんな時に格安で購入できるというお知らせがあり、購入して試してみました。児童は、あれ?面白そうだな。という姿勢で集中して取り組むことができました。難易度をこちらで調整できるのもいいところだと思います。継続して使ってみたいです。ありがとうございました。

- (30代/コーディネーター/女性/匿名さん)

ぴったり合う教材で、学びのハードルを軽やかにクリア

- あるブログで紹介されていて昨年DLしました。担当していた小学部のお子さんにぴったりでした。毎日宿題のためにたくさんのひらがなチップを作るのがとてもたいへんだったのですが、とても助かりました。

- (40代/教員/女性/KMさん)

多彩な教材と想いのこもったサポート

- 教材に魅力を感じました。教材がバラエティにとんでいること。山田さん(運営)の気持ちが伝わるので、一緒に歩んでいけそうな期待感もあります。

- (50代/デイサービス等職員/女性/あおさん)

- 今まで「これはなんのために?」がよく分からず 困っていたが、なんとなく自分の中で点と線が繋がってきてるように感じる。

- (40代/デイサービス/女性/IAさん)

- いつも丁寧な対応ありがとうございます。本当に支援級にあるとありがたい教材。

- (40代/教育補助&発達相談/女性/しろくまさん)

- 教材研究への不安が少し減った。

- (40代/教員/女性/MOさん)

よくある質問

- Q: 退会は簡単にできますか?

-

A: はい、いつでも退会可能です。退会はこちらをご確認ください。退会後有料コンテンツは観覧できなくなります。*一度退会後に再度入会される場合には、事務手続き料として登録手数料5,000円が発生しますので、ご了承ください。

- Q: 教材はどこで利用が可能ですか?

-

A: 教材は、学校や職場ご家庭など、どこでもご利用していただけます。ただし、教材を販売するのはご遠慮ください。

- Q: スマホでも利用できますか?

-

A: はい、スマホ・タブレット・PCすべてのデバイスでご利用いただけます。

- Q: 一緒に働いている先生と利用してもいいですか?

-

A: 同じクラスで「もう少し準備をして欲しいな…」と思う方中にはいらっしゃると思います。なかなかそういった方の為にアドバイスはできるけど、教材までは作れないですよね。まなとも会員の方であれば、同じクラス内であれば教材を共有していただいても構いません。会員の方が活用しやすいようお使いください。ただし、販売や明らかな限度を超えた範囲での共有はご遠慮ください。

- Q: 必要な費用を教えてください

-

A: クーポンを利用で30日間の無料期間は一切料金がかからず全てのサービスをご利用いただけます。その後、月額1,480円の支払いが発生します。基本サービスは月額費用のみでそれ以外の料金は発生しません。

*ショップで教材を購入する際には、教材に応じた支払いが必要です。

- Q: なんでこんなに安いんですか?

-

A: 特別支援教育が必要なお子さんにいつでもどこでも専門的な教育を。を目標にしています。そのためには、たくさんの方に利用していただきたい。と考えています。 AIやブラウザ教示の利用だけでもそれぞれ月額3,000円以上かかってしまうことがあります。 そうするとなかな使いずらいですよね。 また、学校などの施設で使えるものは実態に合っていない物が多かったり、使用するのにいろいろと手続きが必要だったり。 なので、できるだけたくさんの人が使い易いようにしたいと、安さへの挑戦をしています。

- Q: まなとも広場って今後どうなっていくの?

-

A: まなとも広場で利用できる教材は全て、 元教員が作成をしていますが、 今後、会員数が増えるにつれて、皆様がより使い易いよう、僕だけでなく外部への作成依頼を考えています。 こうすることで、新しい教材を今までよりも2倍,3倍のスピードで追加できます。 ですが、この際「人件費」がかかってしまい、現在の価格でのご提供が難しくなります。 そのため、教材数や会員数に応じて参加費を変更させていただきます。 既に会員の方は、価格変更なく利用いただけます。 ですので、今加入が一番お得なプランです。 今後、既にある教材はもちろんですが、新たな教材も登場するかもしれません。 なので、 「買うと高い!!」「 作るには時間がかかる!! 」「最新教材難しい!!」 と言う方は、 「もっと前に入っておけばよかった!!」とならないよう 今がチャンスです!!

- Q: まなとも広場の強みは何ですか?

-

A: まなとも広場の強みは、

①元特別支援学校教員が運営しているため現場で使える特別支援教材に特化している

②AIやブラウザ教材などのコンテンツが超低価格でご利用いただけること。自分でAIやブラウザ教材を使用するには、会費以上の費用だけでなく、使い方を学んだり、教材に置き換える時間が必要になります。

③教材数や量が豊富なことも強みです。反復学習は大切ですが、同じ教材が続くとどうでしょうか?子供が答えを覚えた。保護者から「またこの教材?」と思われることもあるかもしれません。まなとも広場では、教材数やボリュームが多いので、身に付けた力がちゃんと定着できているのかを確認しやすくなっています。

④まなとも広場は、教材を提供していますが、その結果会員の方のプライベート時間が増え、その時間で今までできなかったことに挑戦たり、リフレッシュをしたりし、経験した事が子供にさらに還元される。という好循環を手にしていただけると考えています。

⚠️このクーポンはLINE登録から5日限定です⚠️

期限を過ぎるとクーポンが無効になるので、ご注意ください。

まなとも広場の月額プラン(1,480円)を

“明日使える教材” が 30日間 0円

クレジットカードをお持ちでない方へ

PayPayでのお支払いも対応しています。

以下の手順でカンタンにご利用可能です。

- 公式LINEを開く(こちら)

- トーク画面で 「paypay」 とメッセージを送る

- スタッフからの返信に従い、PayPay決済用のリンクが送られる

- リンク先で決済を行い、PayPayアプリでお支払い → 完了!

さらに、PayPayでの支払いが確認できましたら、公式LINEから登録のお手続きを行います。

クレジットカードがなくても大丈夫なので、気軽にお試しくださいね。

ご登録前の不安、ここで解消しましょう!

- 本当に30日間無料?

はい!【月額費・入会費・事務手数料すべて0円】です。 もし合わないと感じたら、その間に退会すれば一切費用はかかりません。 - 決済情報の入力が不安…

ご安心ください。決済はStripe社の安全なシステムを通じて行われ、 こちらでカード情報を閲覧・保存することはありません。 - 無料期間後はどうなるの?

無料期間終了後は月額1,480円が自動的に開始します。 でも、いつでもキャンセルOKなので、安心してお試しください。

「他の方法でも大丈夫かも?」と思われるあなたへ

確かに、教材を自作したり、複数の外部サービスを組み合わせるという選択肢もあります。

しかし、実際には以下のような課題がついて回ります。

【自作の場合】

- AI、ICT、その他の教材を自ら開発するには、月々数万円以上のコストがかかる上に、あなたの大切な時間と労力も必要です。

【他サービスとの個別契約の場合】

- 複数のサービスを利用すると、全体で月々約1万円程度の費用がかかることもあります。

まなとも広場なら

これらすべてをワンストップでご利用いただけ、

月々たったの1,480円で提供。

つまり、1日あたりわずか49円で、

現場で活躍した元特別支援教員が厳選した教材や、AI・ICTを駆使したサポートをフル活用できるのです。

「本当に使いこなせるか不安…」

「自分の授業やお子さんの学びに合うか試してみたい…」

という方も、どうぞご安心ください。

クーポンコードをご利用で30日間無料でご利用いただけます