【無料】楽しい一対一対応プリント数と物の対応練習

数の基本的な概念を身につける上で、一対一対応は不可欠なスキルです。アシスティでは一対一対応の学習ができるプリントを無料で配布しています。特別支援教育における自立活動の教材としても効果的に活用できることをご紹介します。

教育効果の広がり

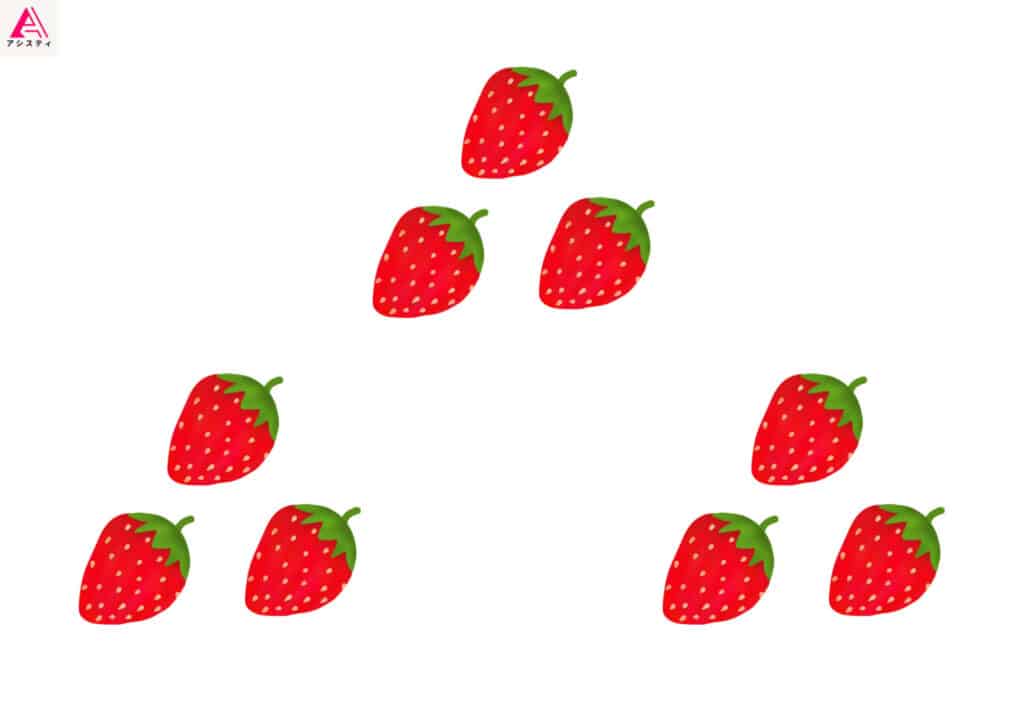

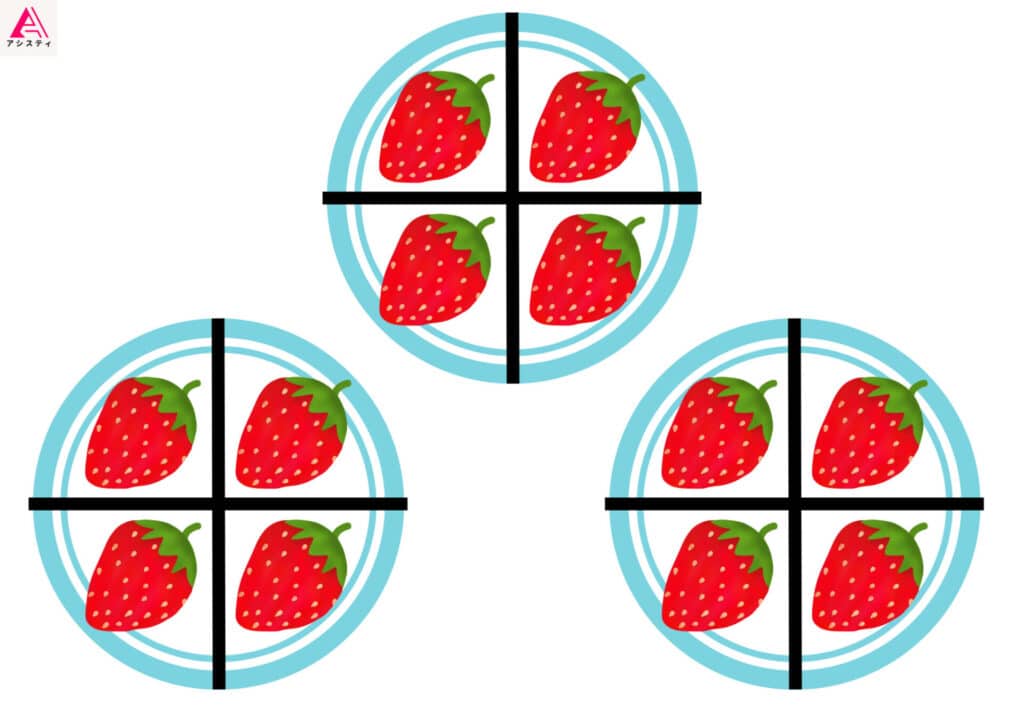

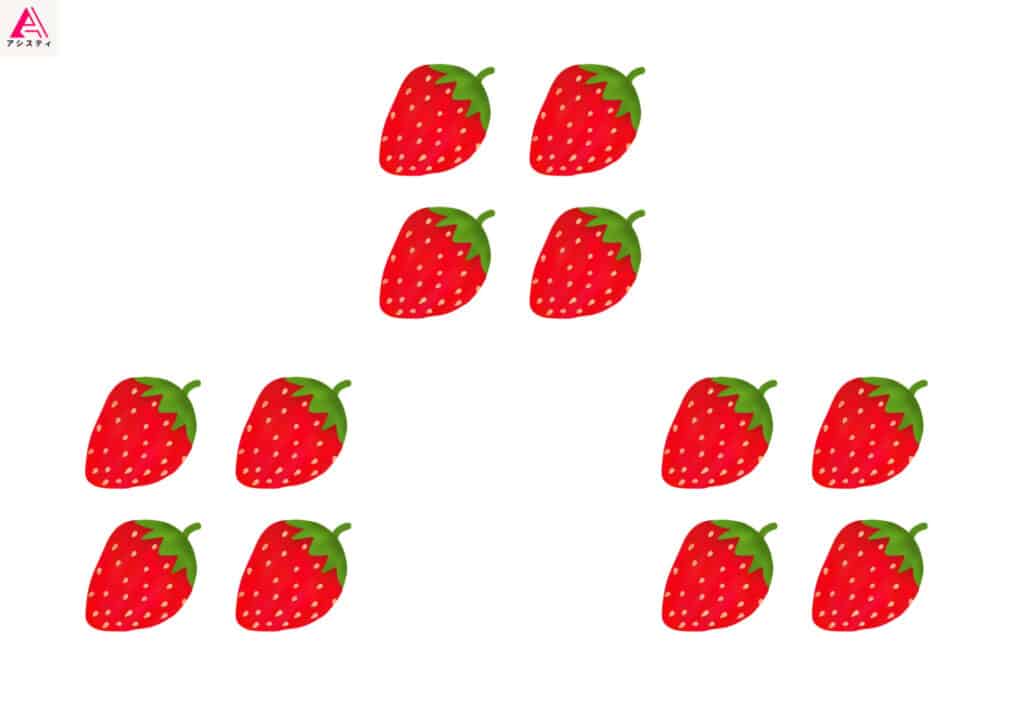

一対一対応は、子どもたちが物と数字を関連付ける力を養うのに役立ちます。例えば、お皿にリンゴを1つずつ並べる行為を通じて、「1、2、3…」と数えることができるようになり、数の概念を深化させます。

さらに、このプリントを通じて育む手先の器用さは、日常生活で必要な基本的なスキルを築くのに役立ちます。物をつかむ、適切な場所に置くといった動作は、様々な活動にも繋がります。

また、順序性と組織性の理解を促進します。お皿に物を1つずつ置く行為を通じて、順番に従った行動を学ぶ機会を提供します。これはタスクの順序立てや計画的な行動の重要性を育む手助けとなるでしょう。

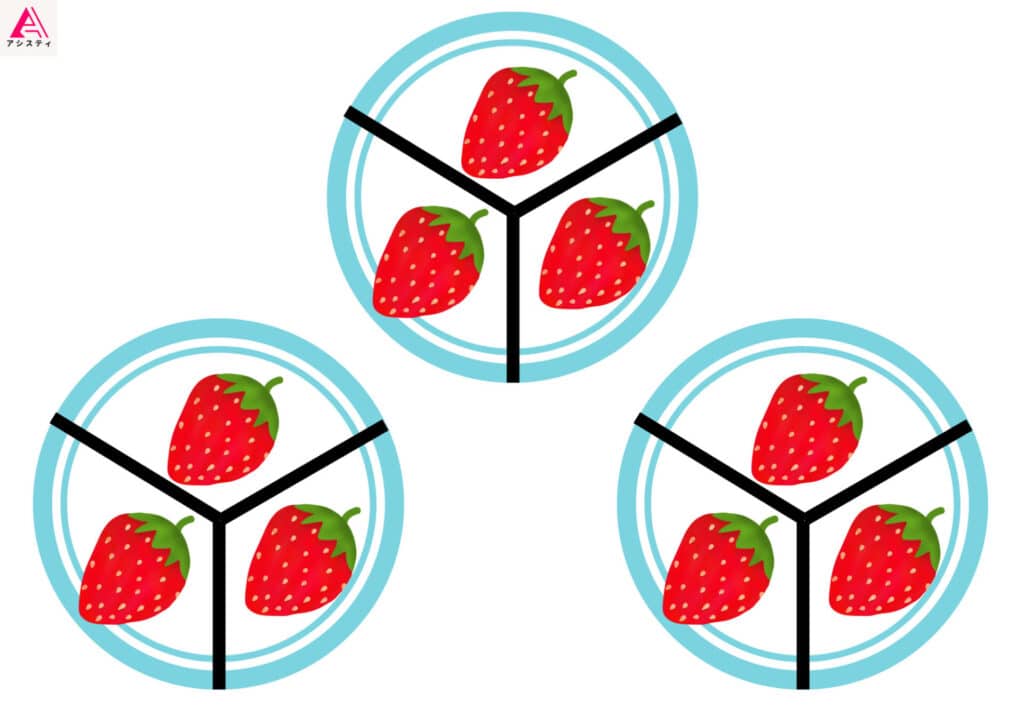

一対一対応(一つずつ)

この教材、今すぐ完全無料で利用できます

2,500枚以上の教材・ICT・AIがLINE登録だけですべて使い放題!

クレジットカード登録なし・自動課金も一切ありません。

一対二対応(二つずつ)

一対三対応(三つずつ)

一対四対応(四つずつ)

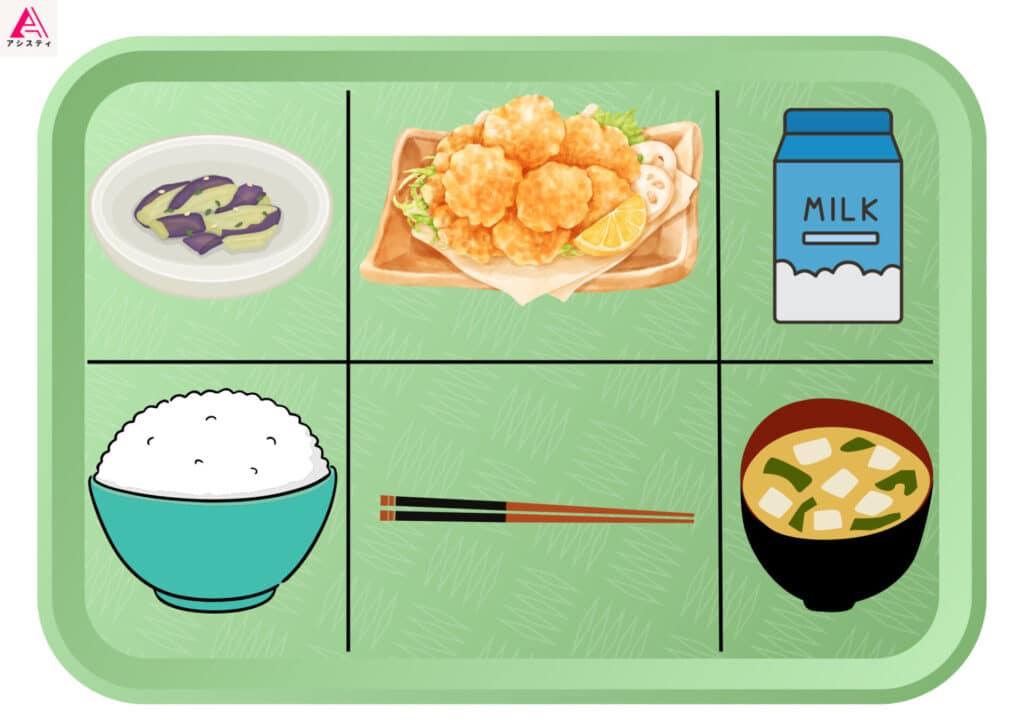

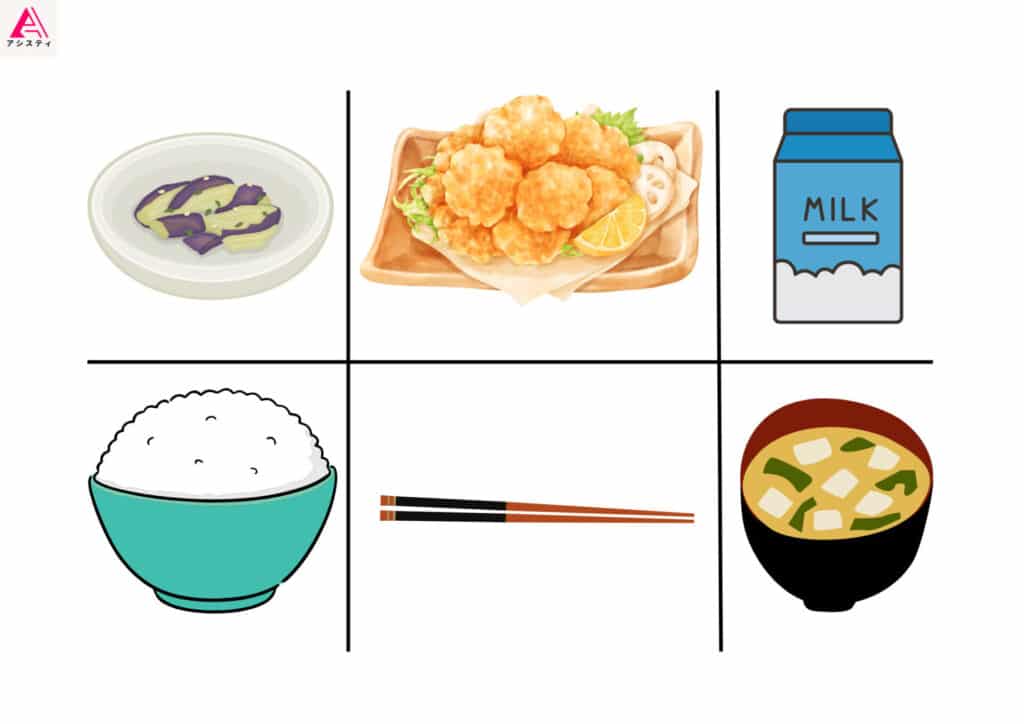

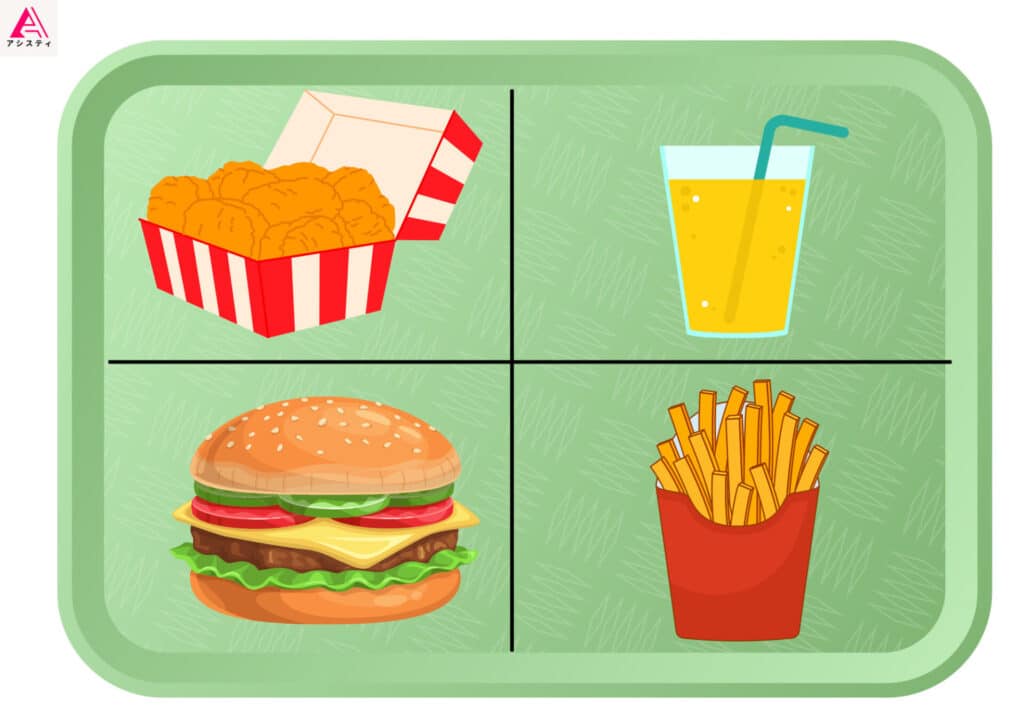

給食

ハンバーガー

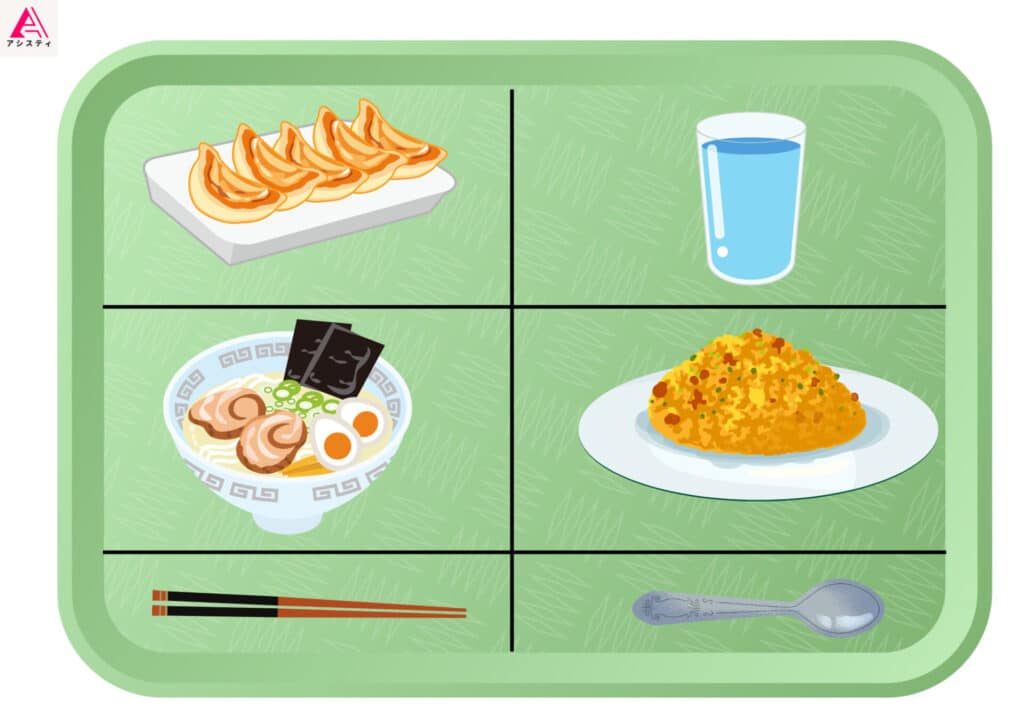

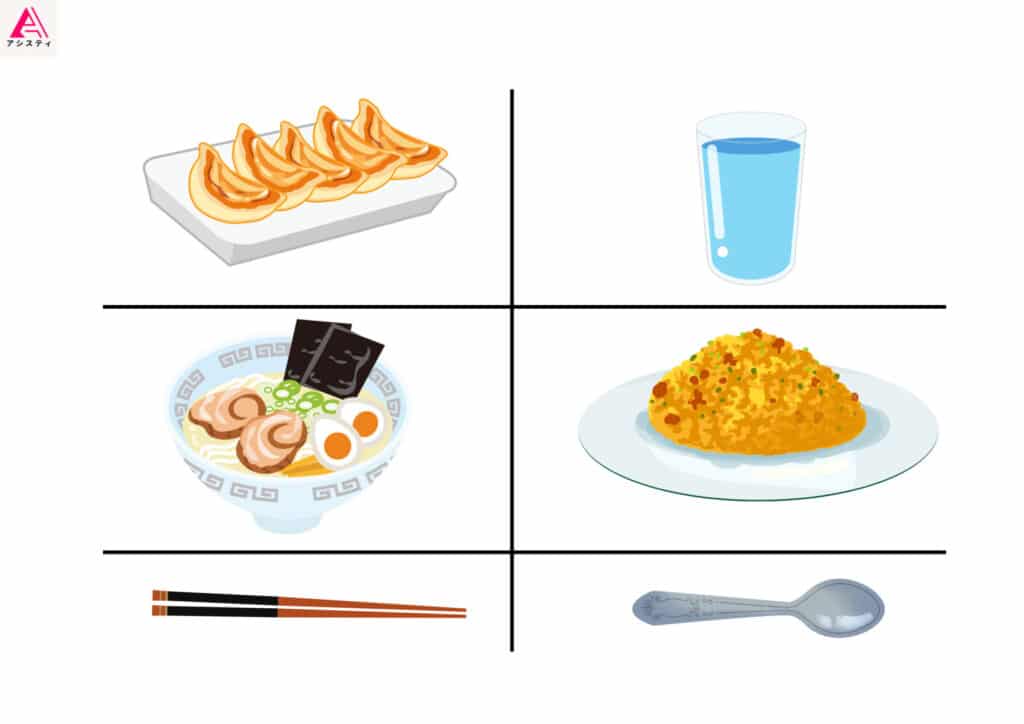

中華

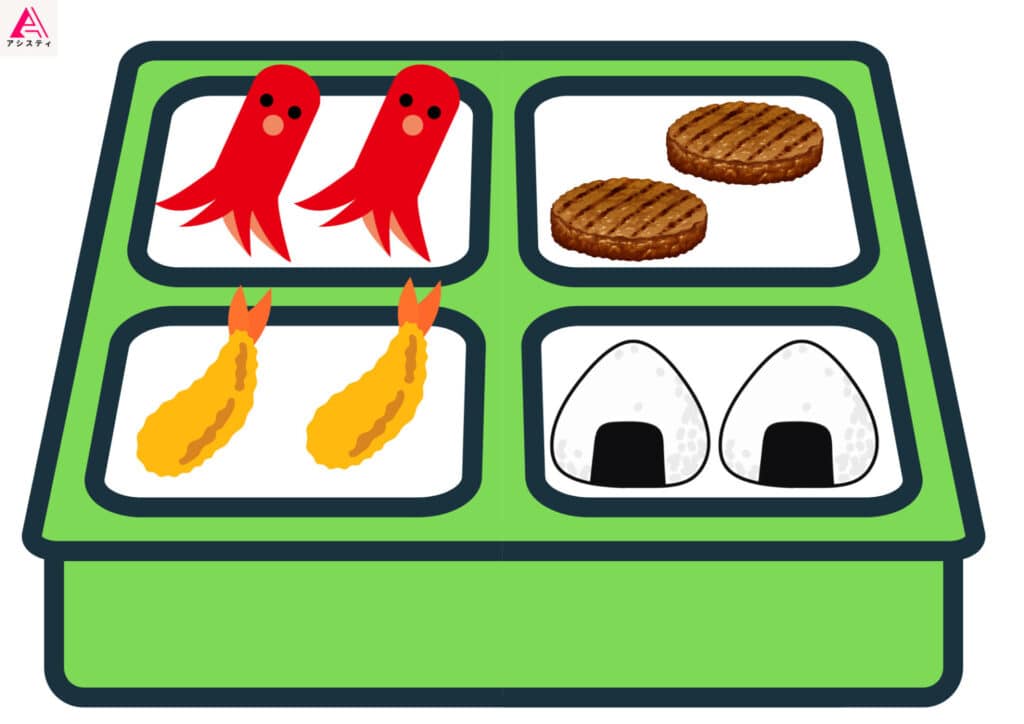

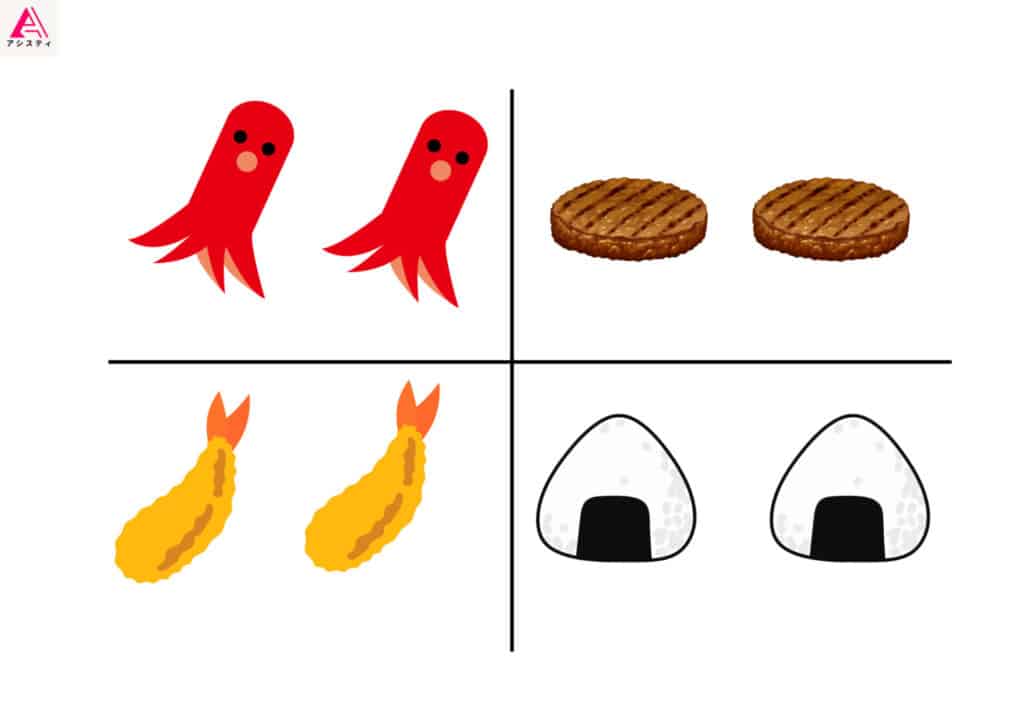

お弁当

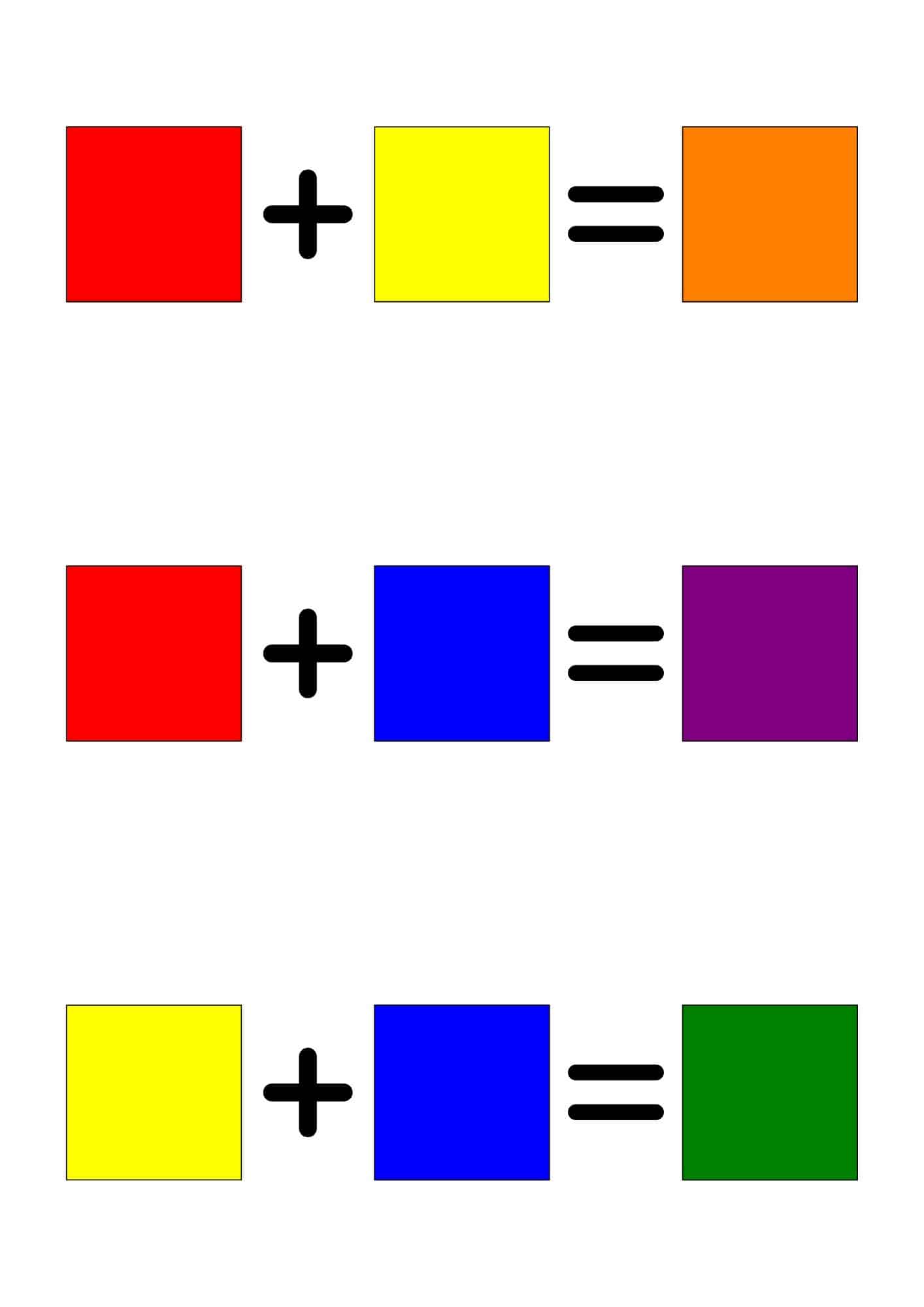

- 基本的な数理概念の獲得:一対一対応は、例えば3つの物体が3という数字と一対一に対応する、といった概念を理解することを指します。これは、数の概念や数え上げる能力を学ぶ上での重要な基盤となります。例えば、子供がお皿にリンゴを1つずつ置く時、その動作と「1、2、3…」と数を言うことを結びつけることで、数の概念を理解します。

- 手先の器用さ:物をつかみ、目的の場所に置くためには、細かな手の動きが求められます。これは、手先を使う他の活動、例えば書くことや絵を描くことへの基礎となるスキルを育てます。

- 順序性と組織性の理解:お皿に物を1つずつ置く行為は順序立てられた行動です。最初のお皿から始め、次のお皿へと進んでいくことで、子どもは行動の順序や組織的な行動の重要性を理解します。これは、学校の授業や日常生活の中でタスクを順序立ててこなす能力を育てます。

- 自己効力感の向上:子どもがお皿に物を1つずつ正確に置くことができたとき、達成感を感じます。これは、「自分には何かを達成する力がある」という自己効力感を醸成し、自尊心の発達に寄与します。

ご利用ガイド

このページは教材の紹介ページです。印刷やダウンロードはここでは行えません。無料プランに登録すると、お試しで印刷して使えます(有料プランでも利用可能)。詳しい案内は別ページでご確認ください。

概要

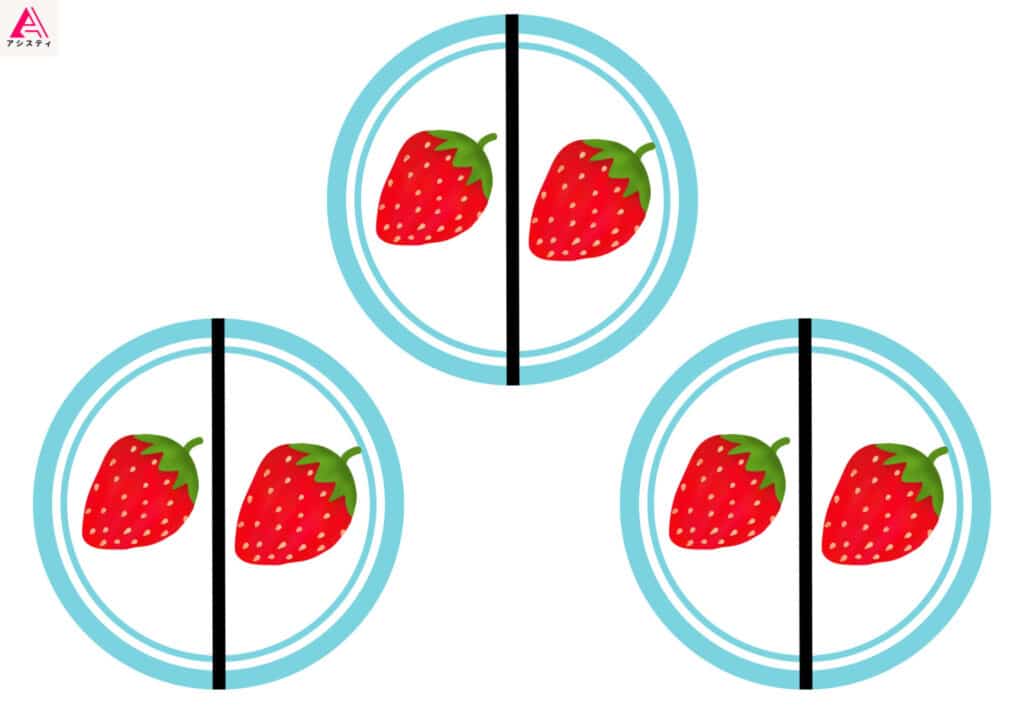

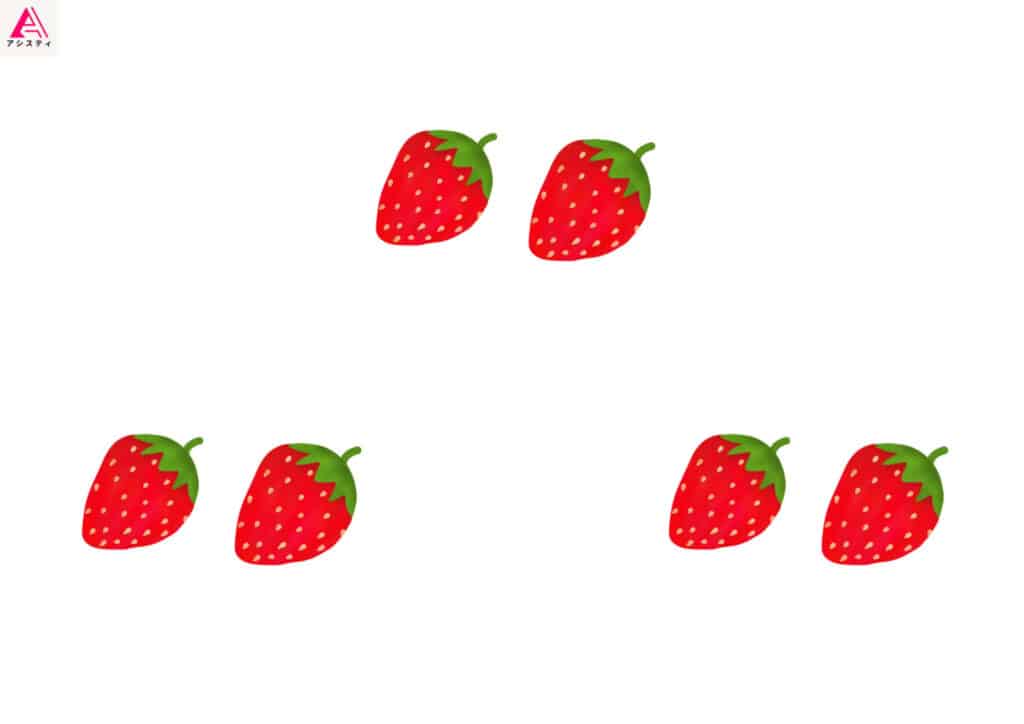

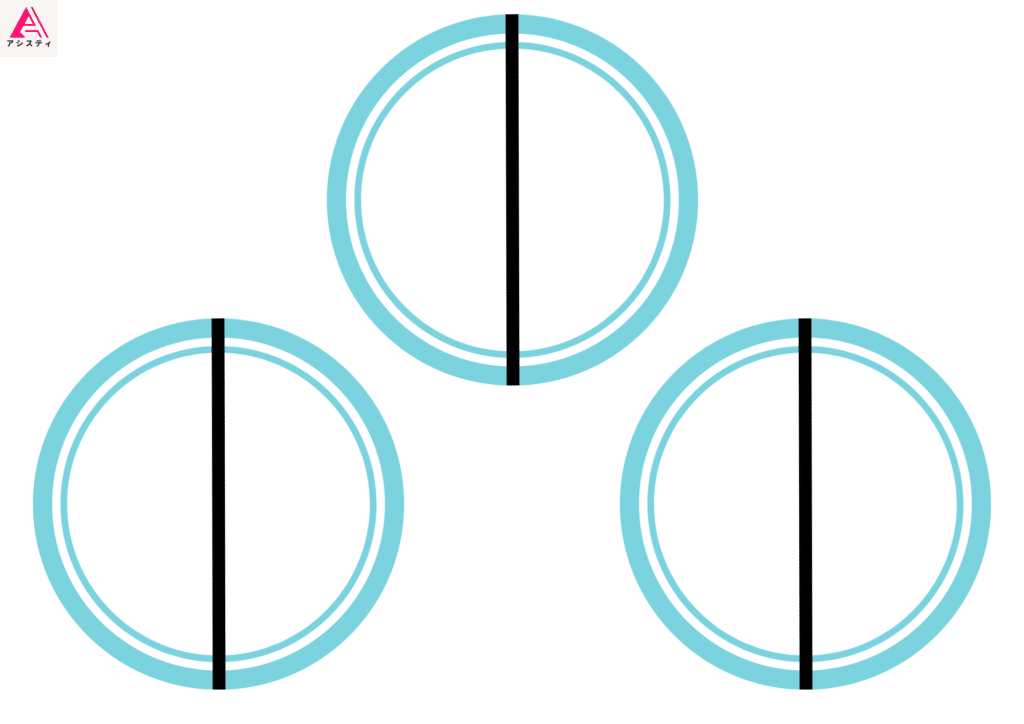

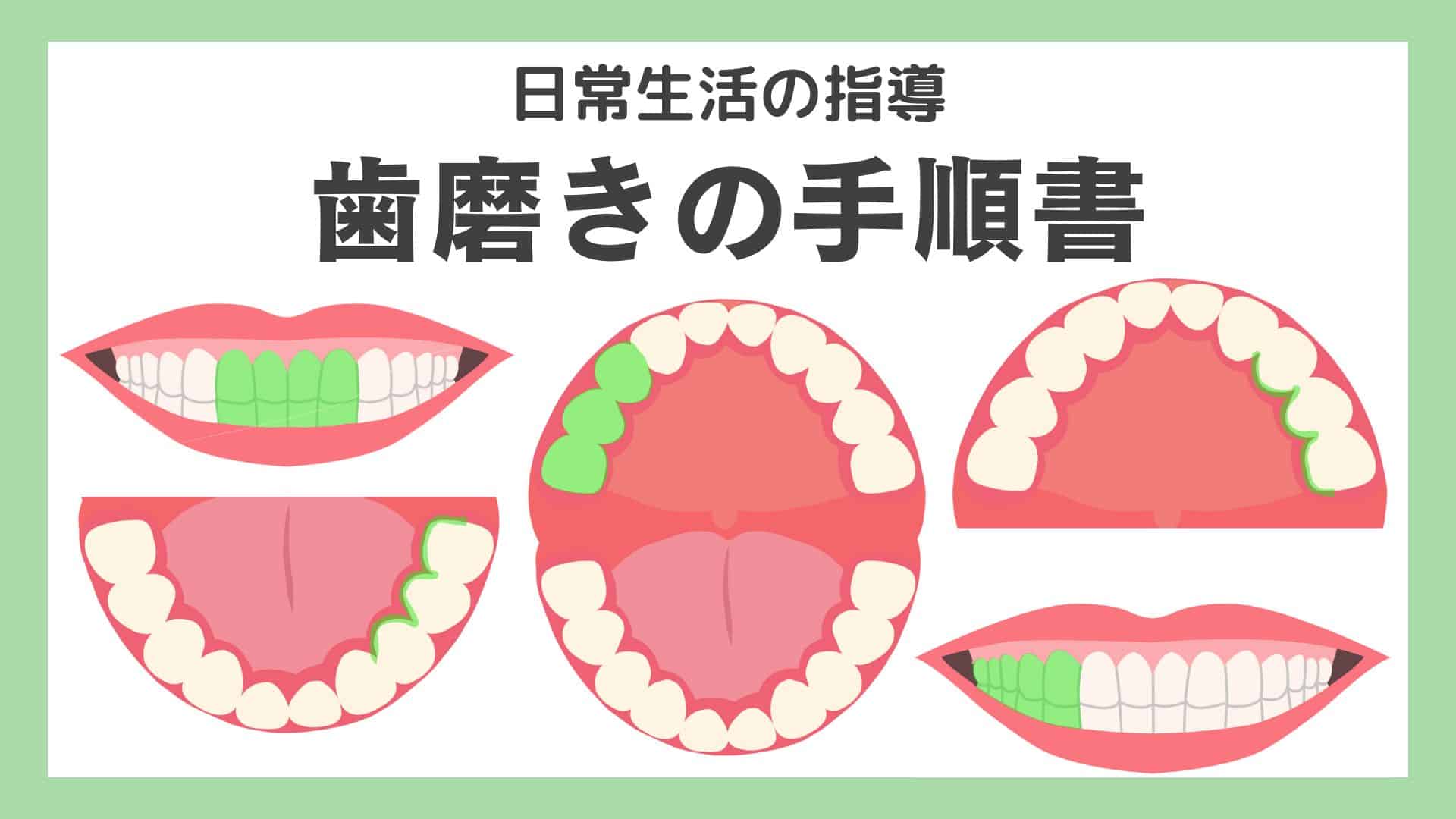

お皿に果物を1つずつ置く/カードを並べる等で、数と物の対応を体験的に理解するプリントです。年少〜小低・特別支援で使いやすく、数唱から対応付け、配膳や片付けなど生活場面への橋渡しまで短時間で反復できます。

なぜ効果的か

- 1つに1つを対応させる一対一対応の原理が、数の量的理解(基数性)を育てる。

- 指差し→移動→確認の手順が実行機能(抑制・ワーキングメモリ・切替)を刺激。

- 左→右/上→下の一定順序で視線走査が安定し、数え落としを防ぐ。

- 実物に近い写真・絵の提示で般化(配膳・片付け・持ち物整理)につなげやすい。

学習のポイント

- 「指で触れたら1回だけ数える」などルールを先に固定

- 物は列にそろえる→指差し→移動→再点検の手順で

- 視線は左上から一定方向に進める(戻り数えを防止)

- 数唱が不安定な場合は5まで→10までの段階化

- 終了後に「何が同じ数?」を1文で言語化して定着

よくあるつまずきと対処

- 二度数え:置いた物に軽く触れて合図/済み位置に集約ゾーンを作る

- 数え落とし:列を小分け(3つずつ)に区切り、仕切り線を活用

- 順序が乱れる:左端にスタートマークを貼り、矢印で進行方向を固定

- 数唱で詰まる:5のかたまり読み→10でブリッジ(5+いくつ)へ

- 焦って雑になる:タイム計測は封印し、まず正確さ優先で練習

評価・観察の観点(チェックリスト)

- 触れる→移動→確認の手順遵守が自立しているか

- 二度数え/数え落としなど誤りの型の減少

- 生活場面(配膳・片付け)への般化が見られるか(声かけ量の逓減)

FAQ

Q: このページから印刷できますか?

A: いいえ。ここは紹介用です。無料プランに登録すると、お試し印刷で教材を使えます(有料でも利用可能)。

Q: 学年の目安は?

A: 年少〜小2が中心です。特別支援や通級でも、数量理解の基礎づくりとして学年に関わらず段階的に活用できます。

Q: 所要時間は?

A: 1セット5〜10分が目安。正確さを優先し、回数を重ねて短時間での反復により定着を図ります。

Q: 家庭での取り組み方は?

A: 穴あき皿やマス目シートで置き場所を可視化し、指差し→移動→再点検の手順を毎回そろえると効果的です。

Q: 難易度はどう上げますか?

A: 物の数を増やす→並べ方のパターン変更→2種の物の仕分け+対応へ。最後は生活場面(配膳セット等)に展開します。

Q: 書字が苦手でも使えますか?

A: はい。まずは選ぶ・置く中心で実施し、慣れてから記録欄への○付けや線つなぎへ移行します。

関連教材

- 模様シール貼り — https://www.ashisuti.com/educational-sticker-space-inch/

- 絵合わせパズル — https://www.ashisuti.com/picture-matching-puzzle-3-4-divisions/

- ひらがなマッチング — https://www.ashisuti.com/matching-hiragana-characters-and-pictures-with-characters/

- ビジョントレ36種 — https://www.ashisuti.com/vision-training-print36/

- なぞり書き104枚 — https://www.ashisuti.com/word-tracing-print/

- 運筆77枚セット — https://www.ashisuti.com/straight-lines-curves-circles-tracing-pen-movements/

- マラソンカード — https://www.ashisuti.com/marasonnka-do-muryou/

- カレンダー読み練習 — https://www.ashisuti.com/calendar-graph-reading-matrix-reading/

参考・根拠

本ページは初期算数の一対一対応・基数性・実行機能に関する一般的な実践知に基づいて構成しています。

コメントを投稿するにはログインしてください。