【無料】聴く力読み取り力トレーニングプリント

子どもが話している内容を正しく効くことができているか。伝えている文章の中から、正しい情報を学習することができているのか。今回は、そういった聞く力をカルタのような要領で身に付けることが可能な楽しいプリント教材を二つ作成しました。これらのプリントは聞く力だけでなく、文章問題に挑戦する前の読解力の基礎を育成することも可能です。

私は特別支援学校の教員を14年行ってきました。その経験を活かして、授業でも使えるようにデザインした、先生や保護者の方が簡単に使用できる学習プリントや学びを加速させる学習アプリを作成してこのアシスティというサイトで無料配布をしています。【はじめて】の学習や体験でも楽しく達成感を持つことができる教材です。

子供の聞く力のトレーニングが可能なプリント

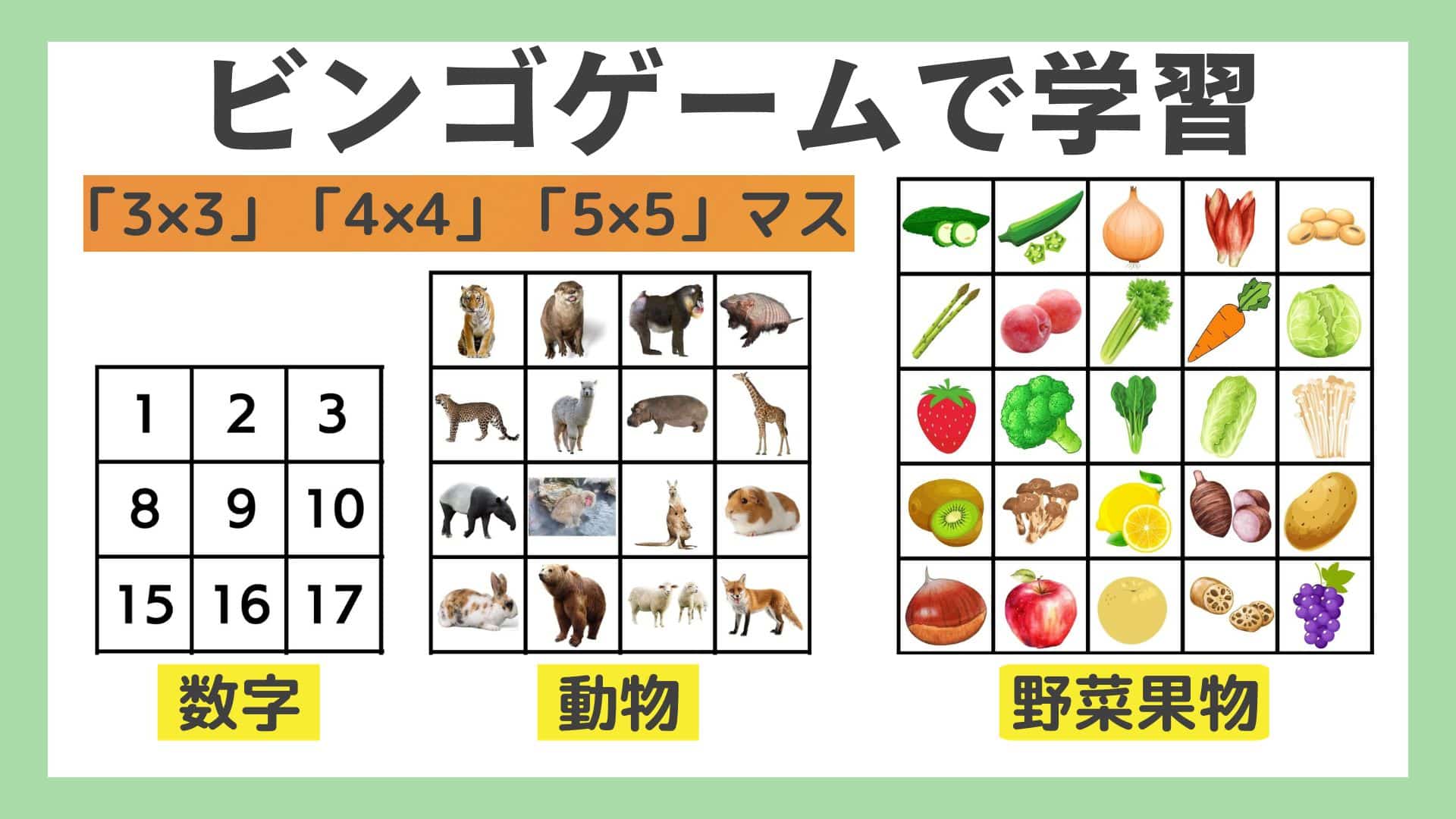

種類は二つあります。

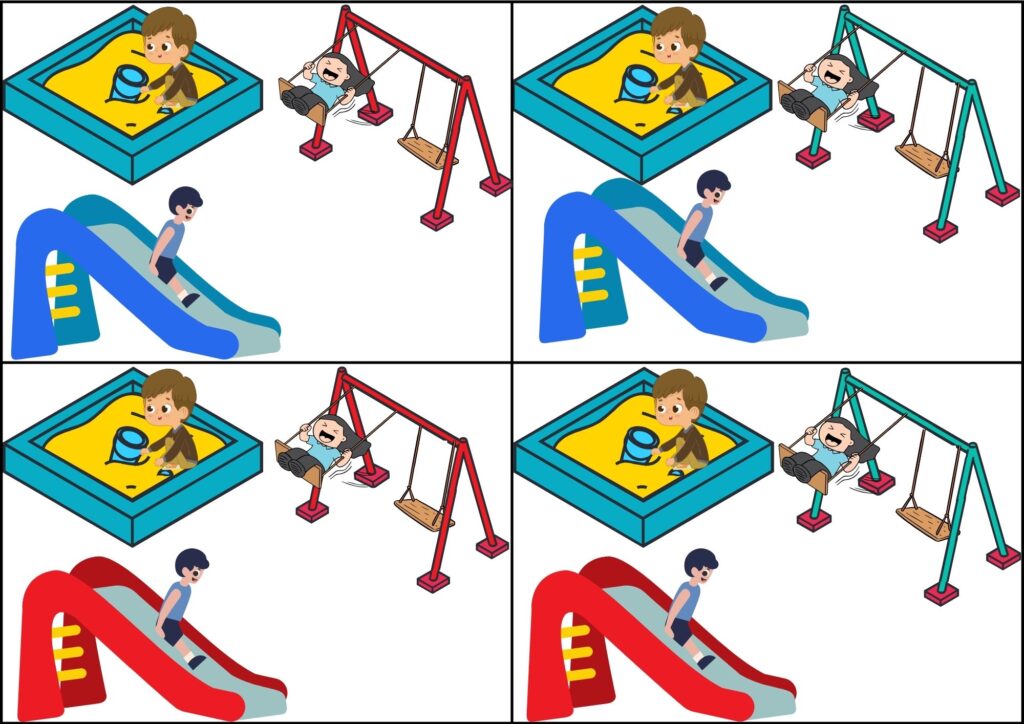

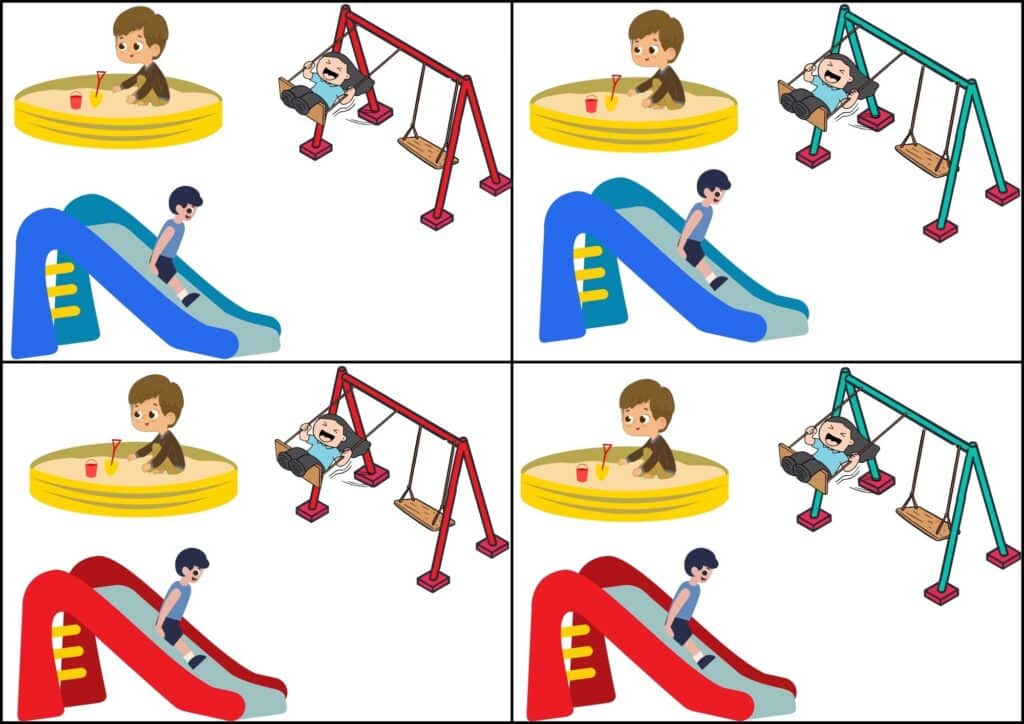

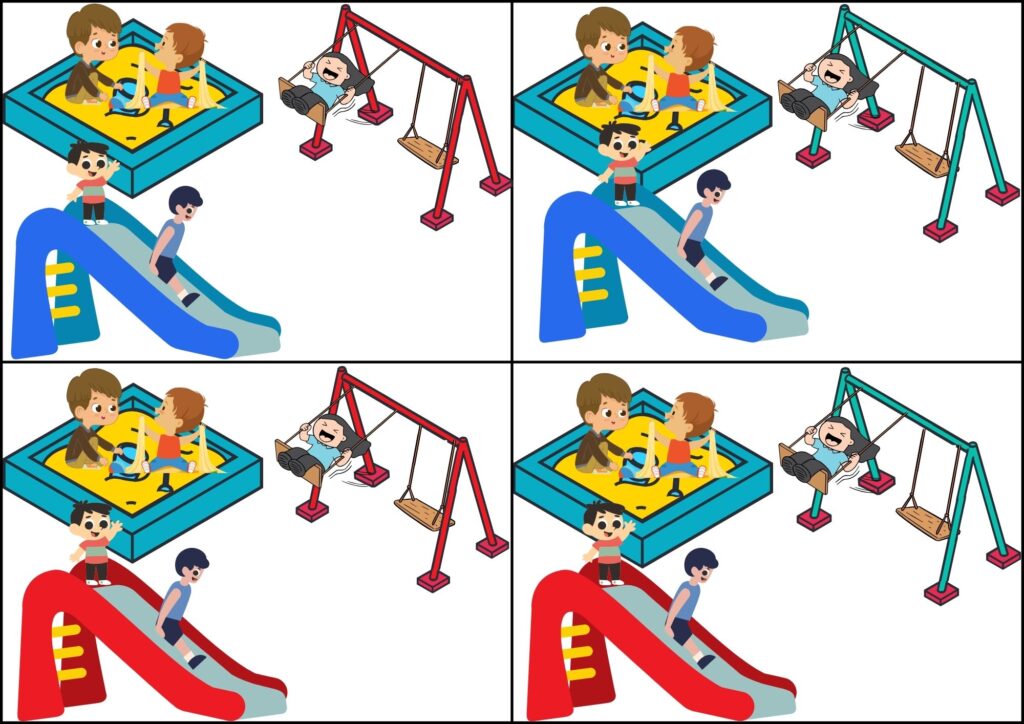

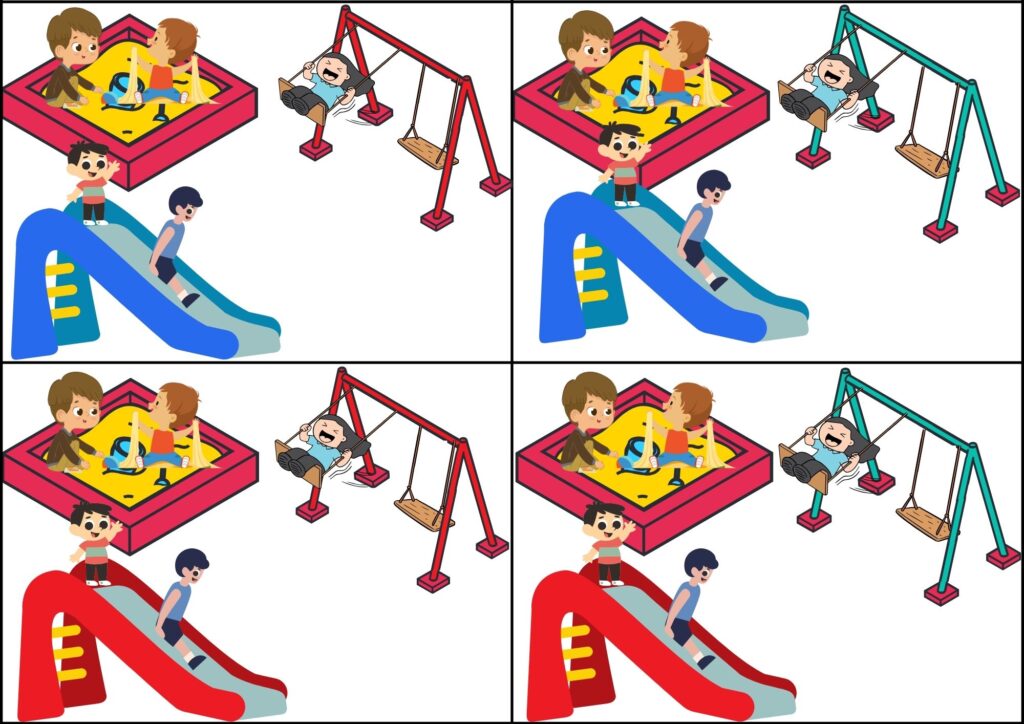

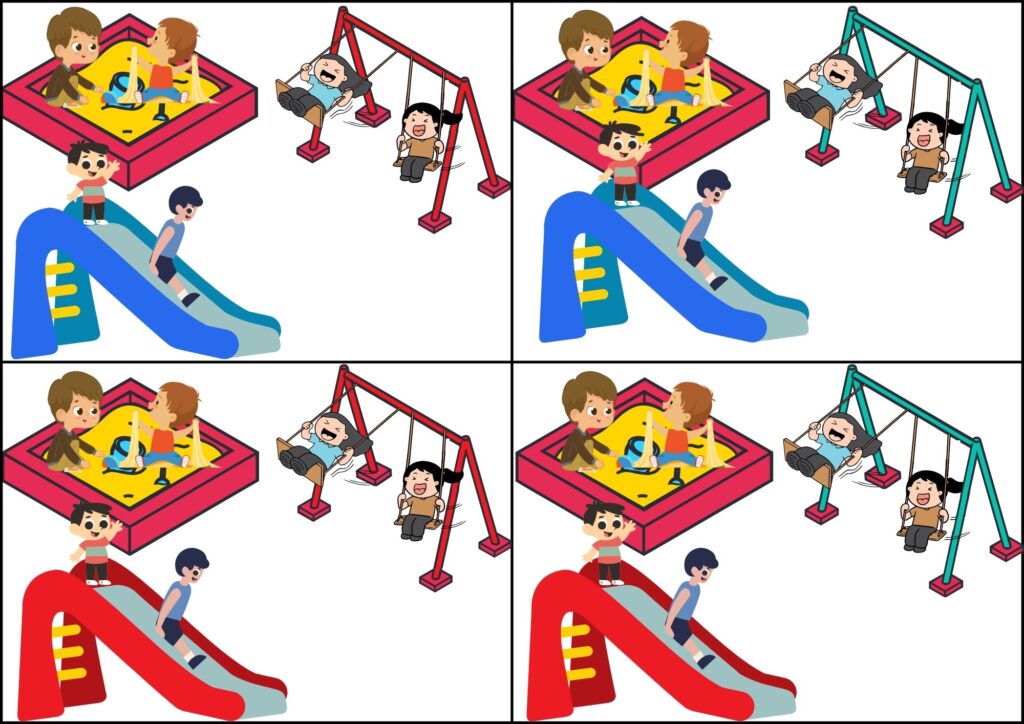

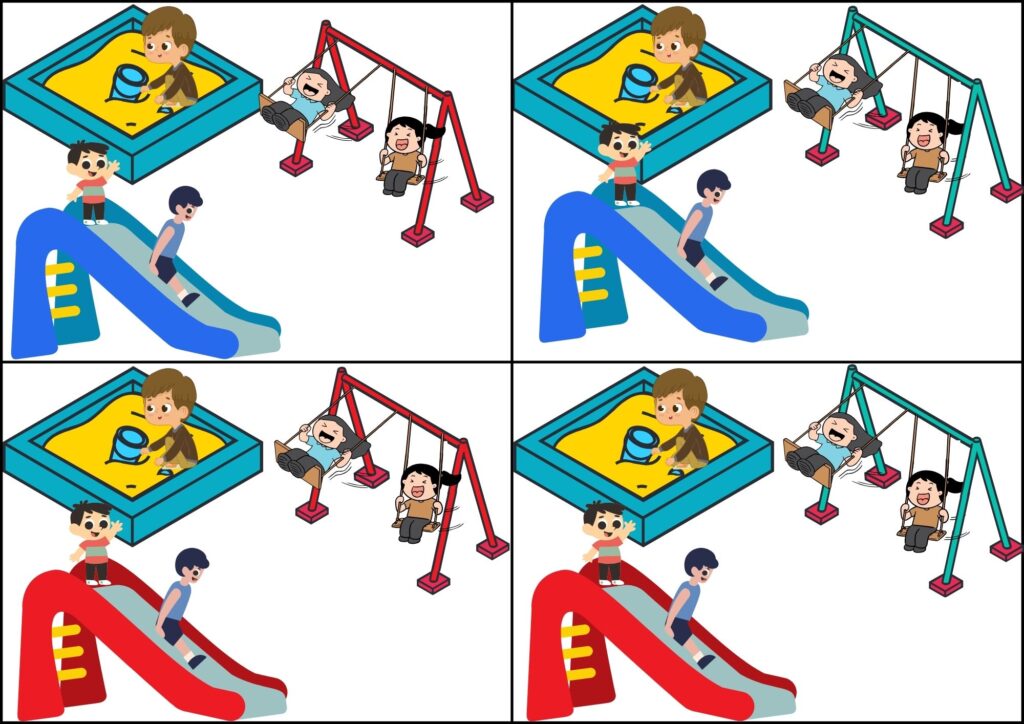

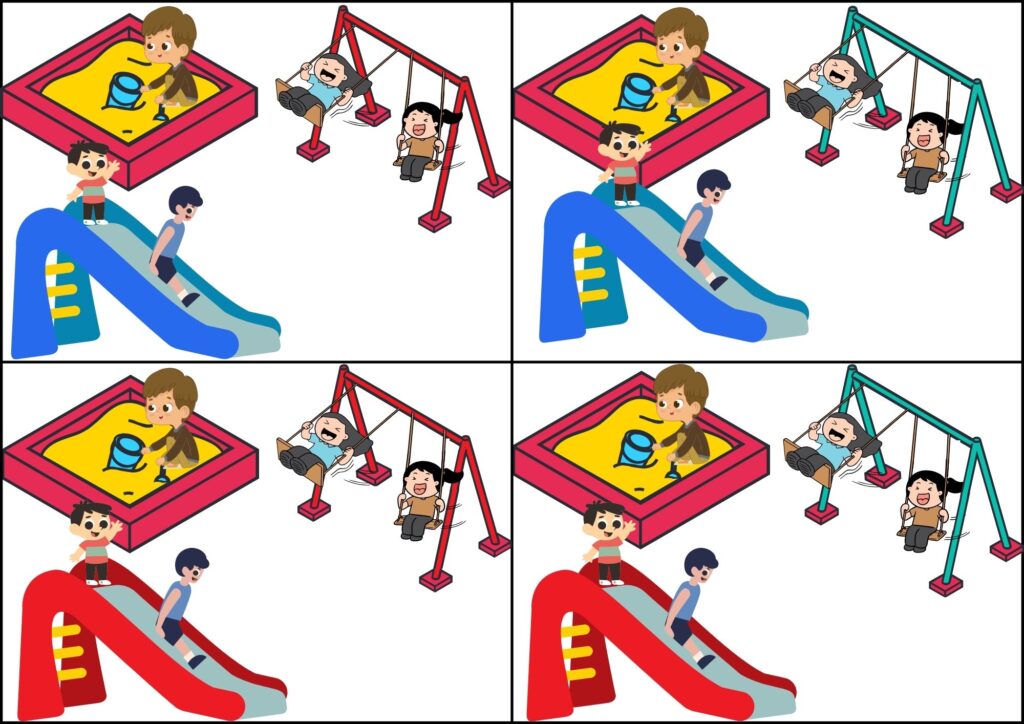

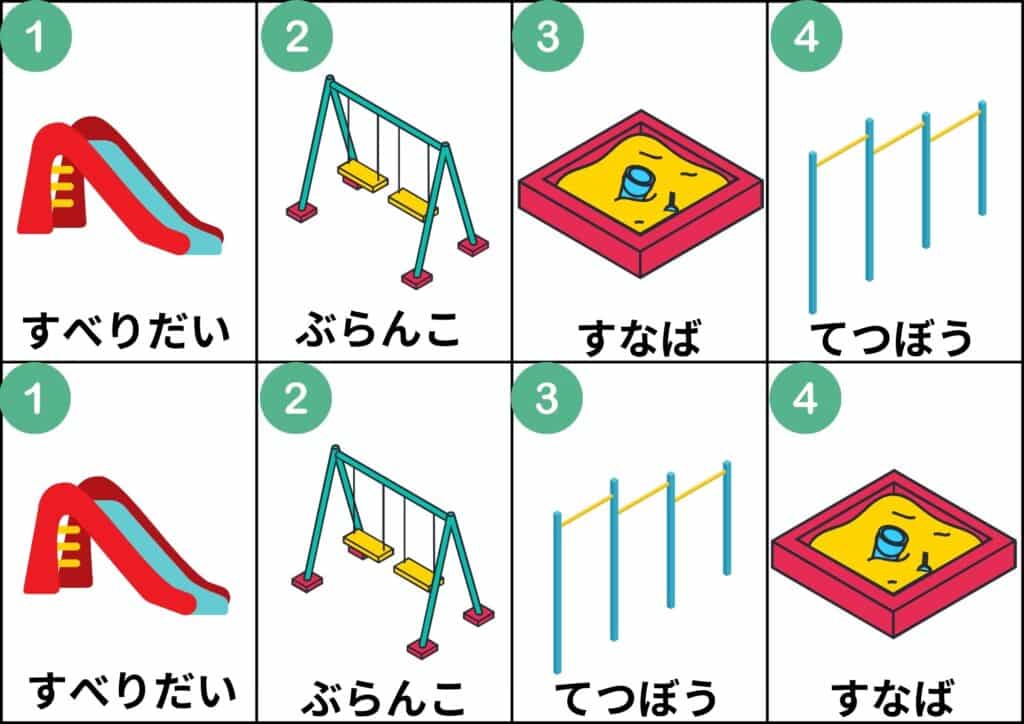

- 教材名:イラスト間違い探し

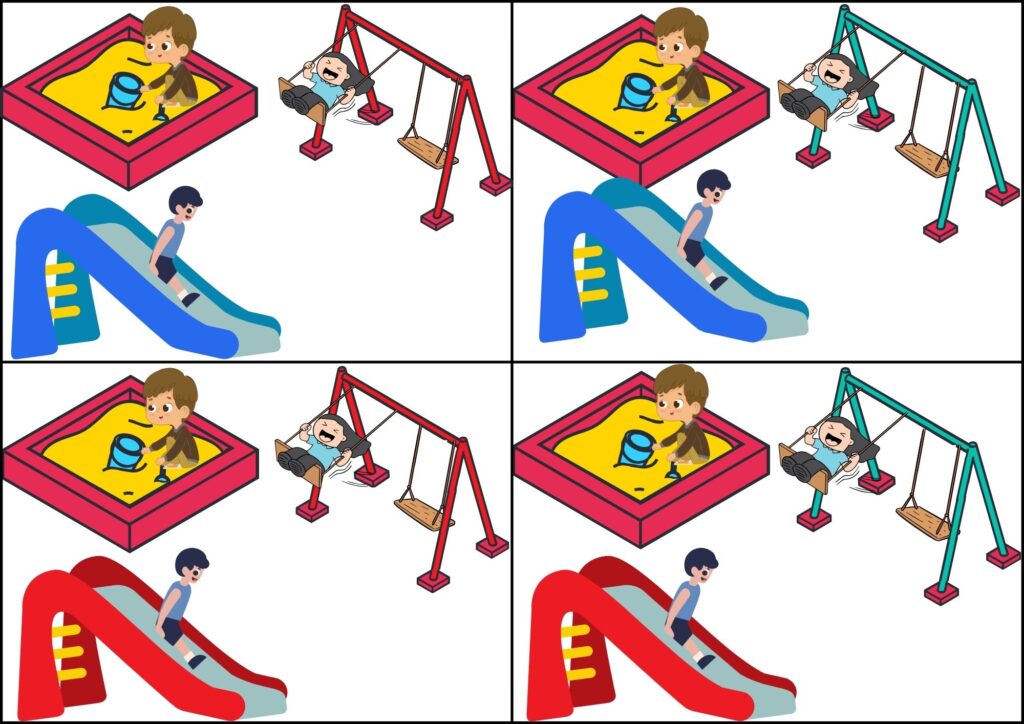

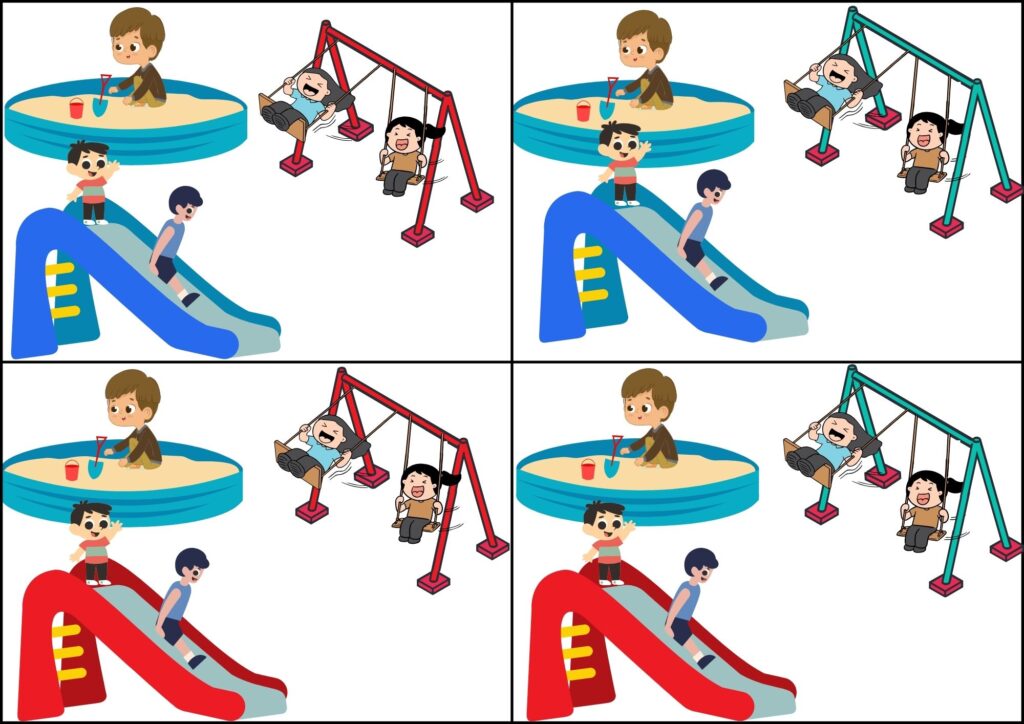

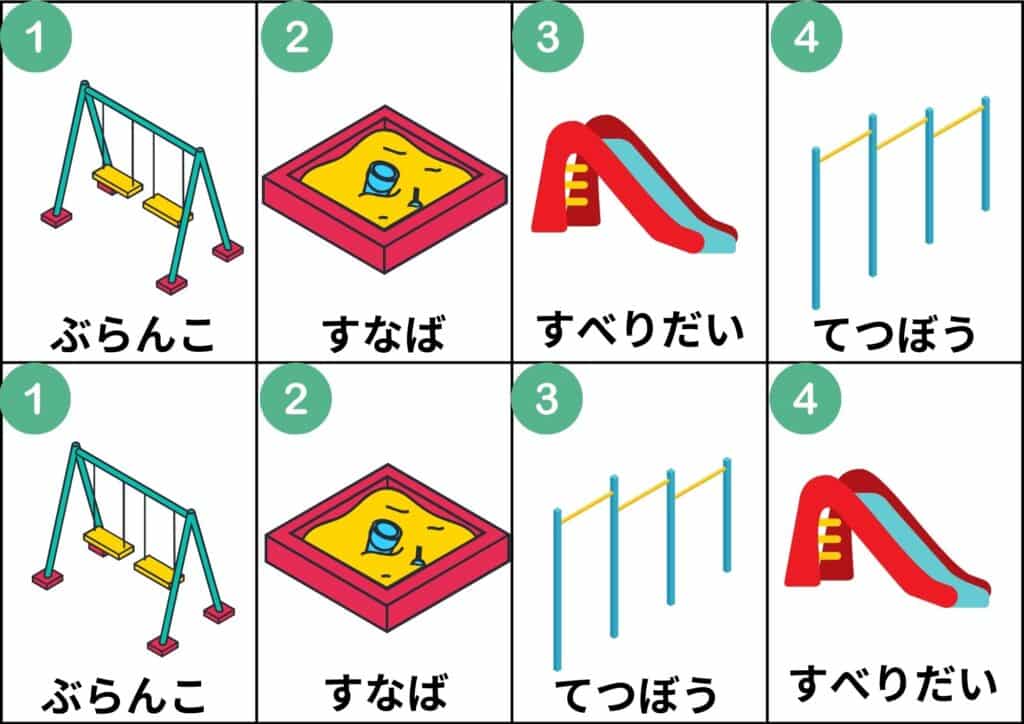

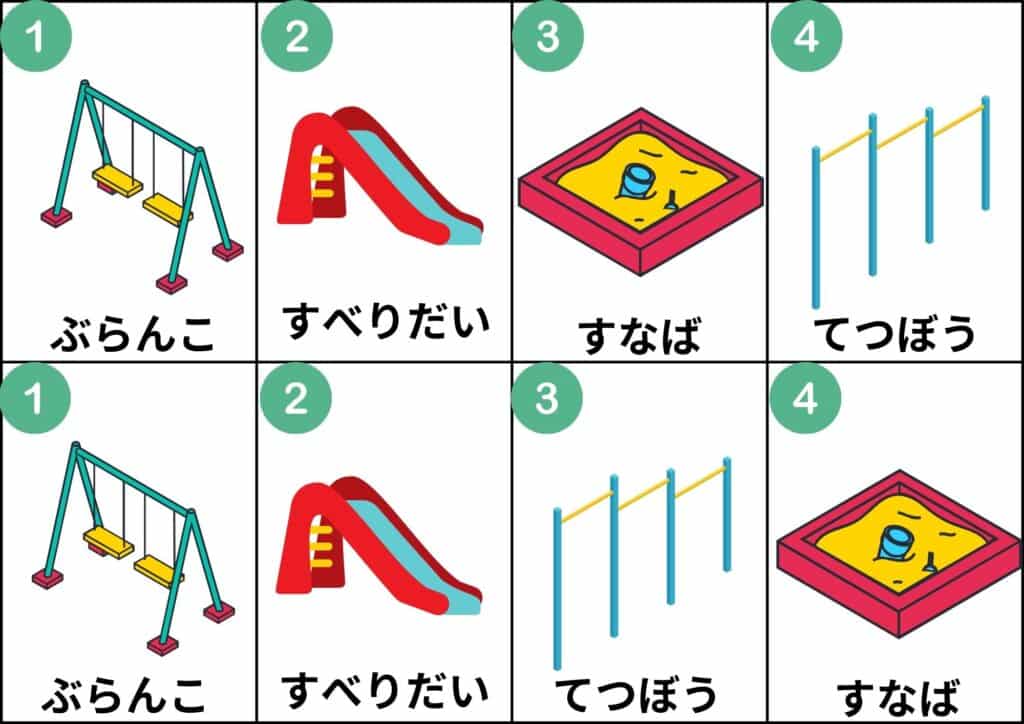

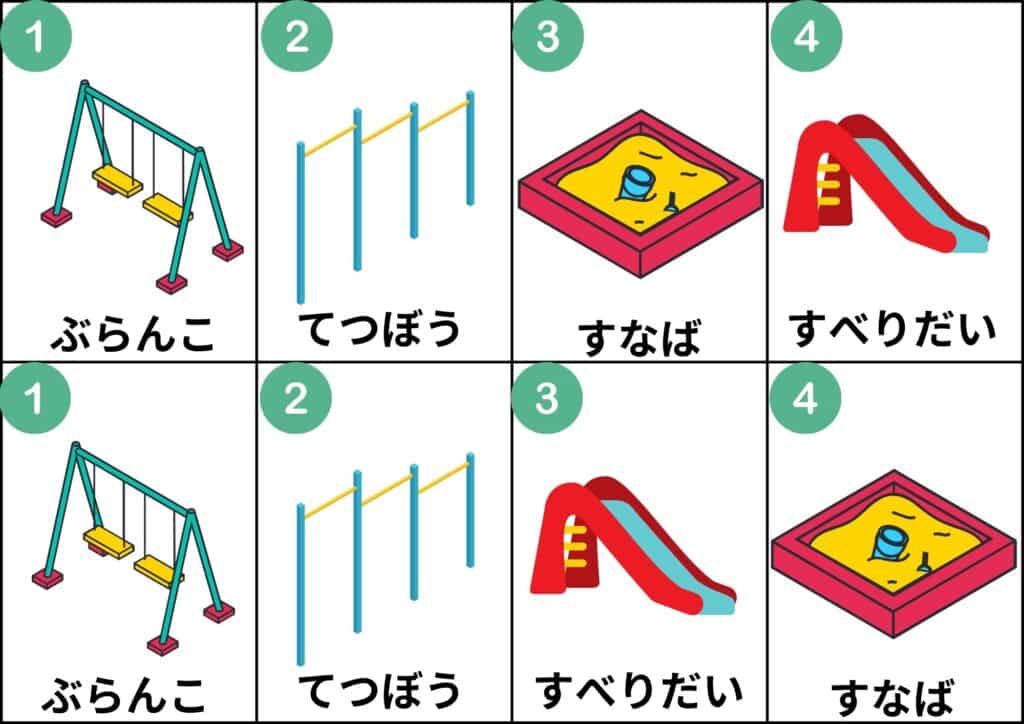

- 教材名:順序の聞き取り

どちらの使用方法は非常に簡単です。

- 下にあるプリントを印刷する

- ラミネートをする(できる人は)

- 線に沿って切りカードにする

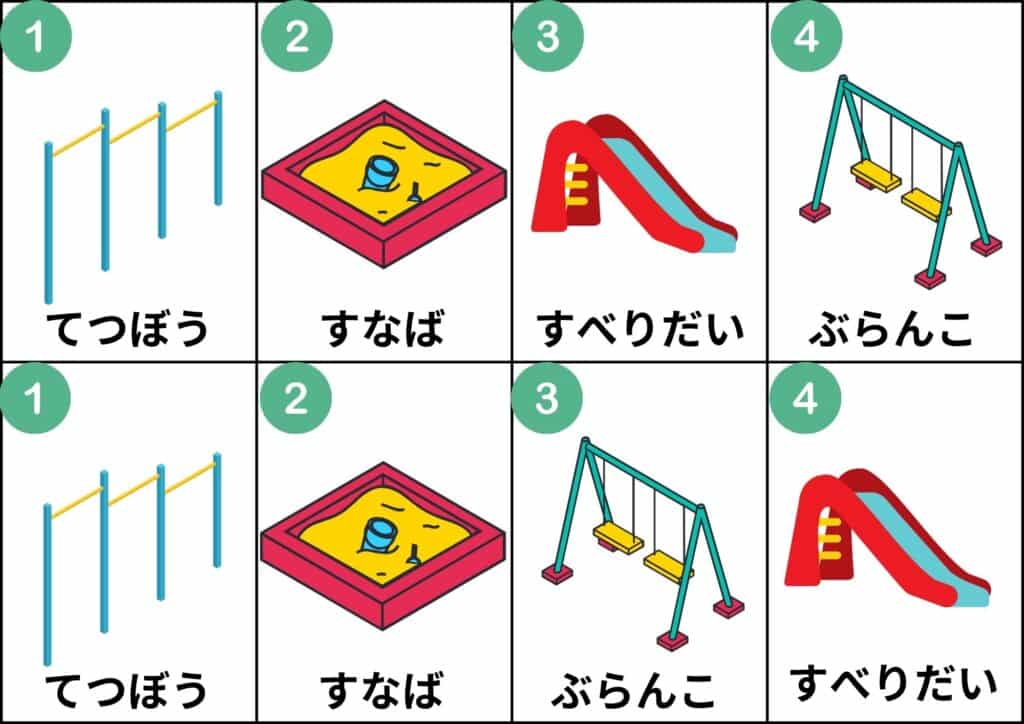

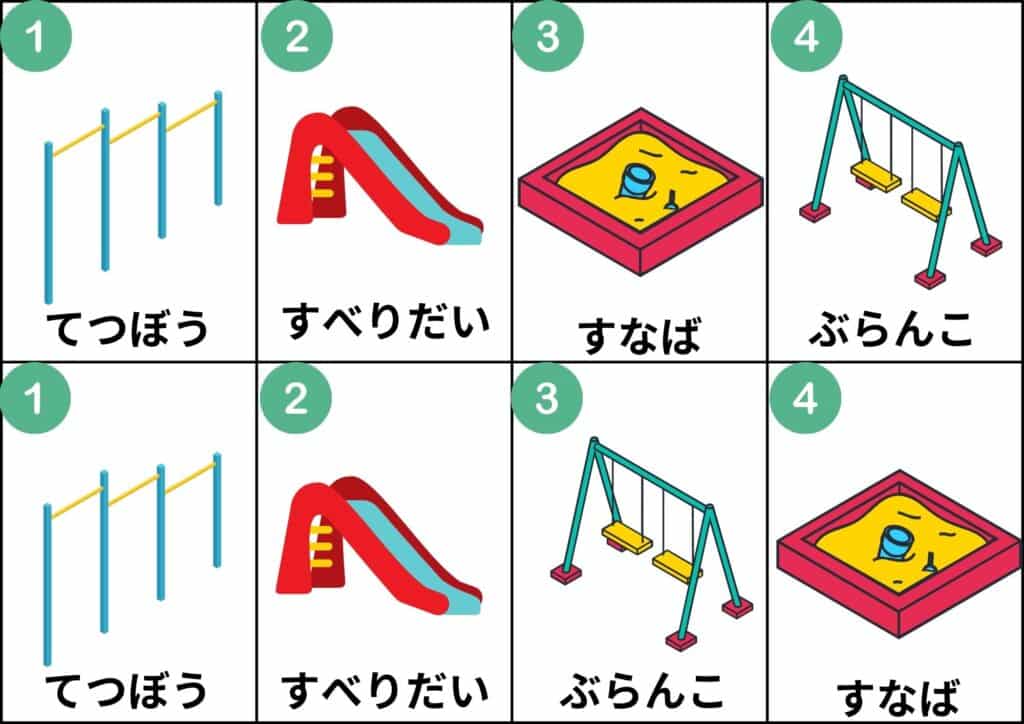

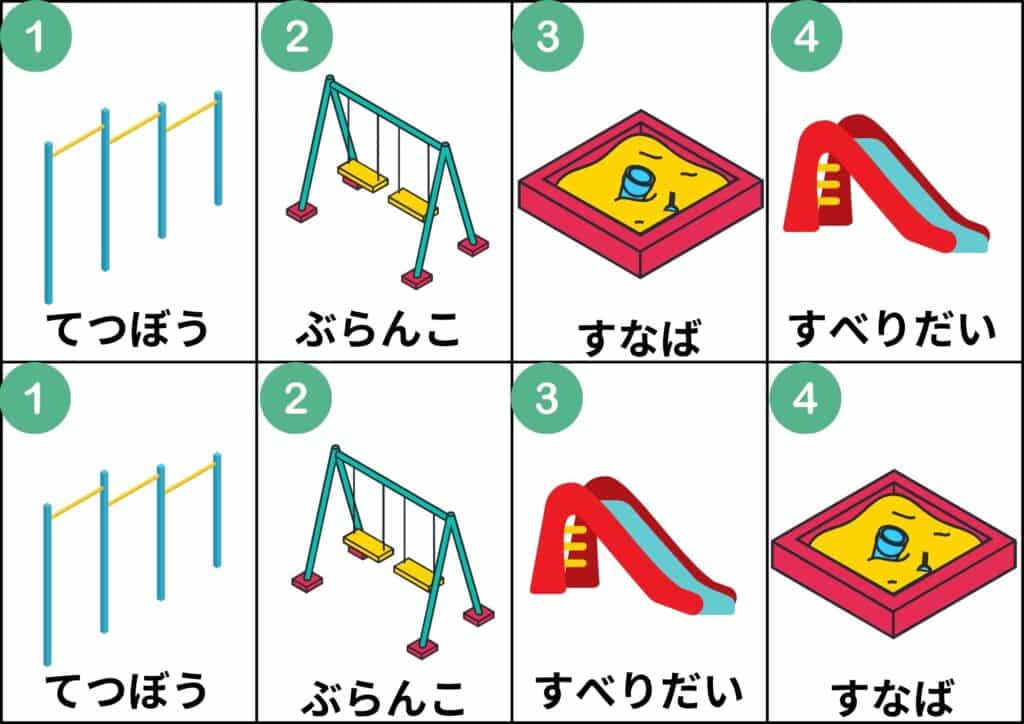

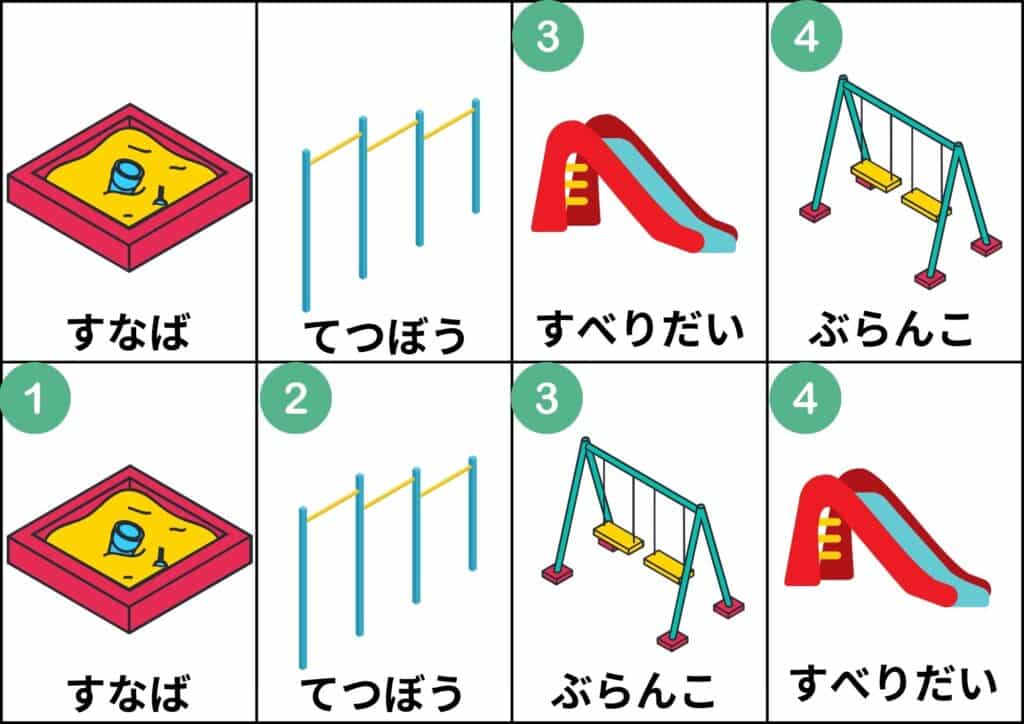

- カードを発達段階に合わせた枚数を並べて「赤い滑り台で二人が遊んでいて、ブランコをしている子供は一人」などのイラストに書かれている様子を言葉で出題し、カルタのようにとらせる

- 下にあるプリントを印刷する

- ラミネートをする(できる人は)

- 線に沿って切りカードにする

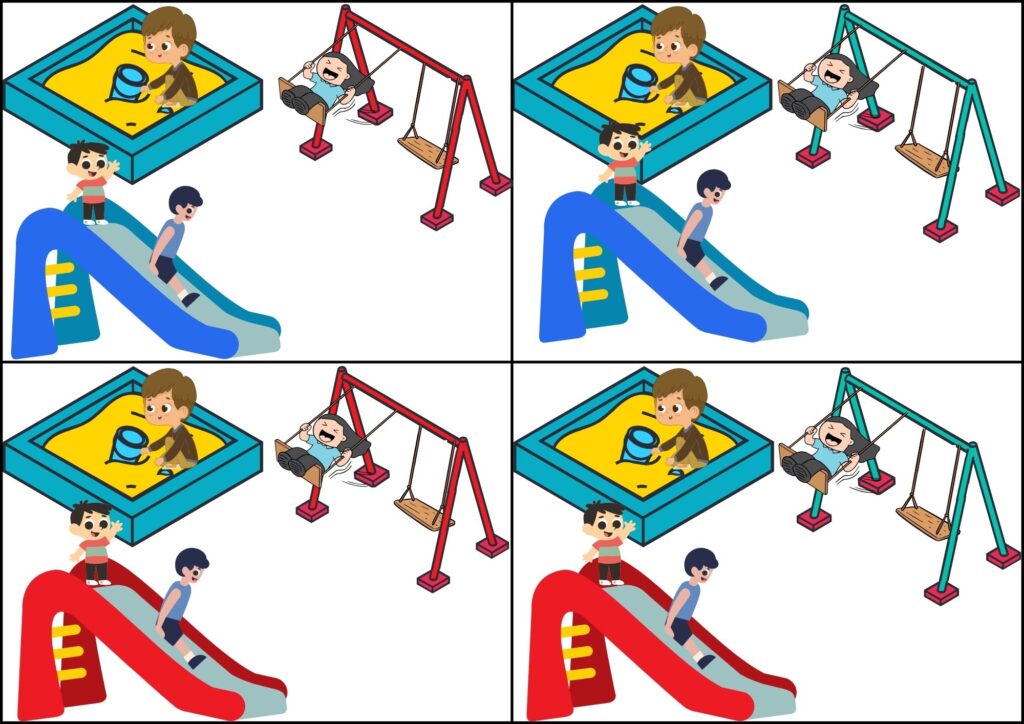

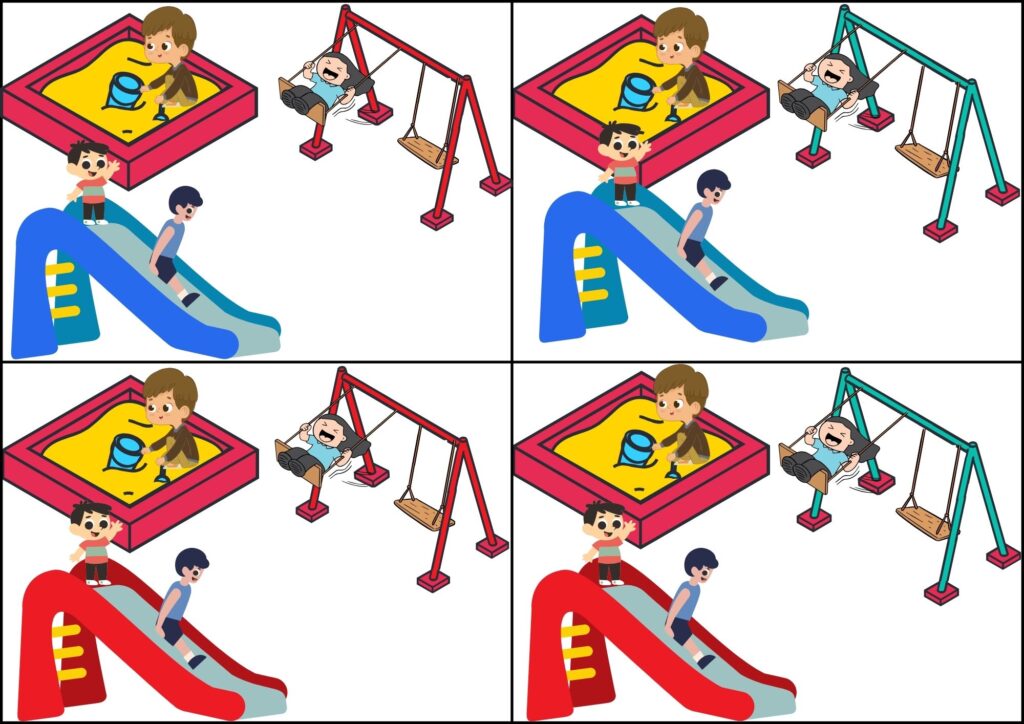

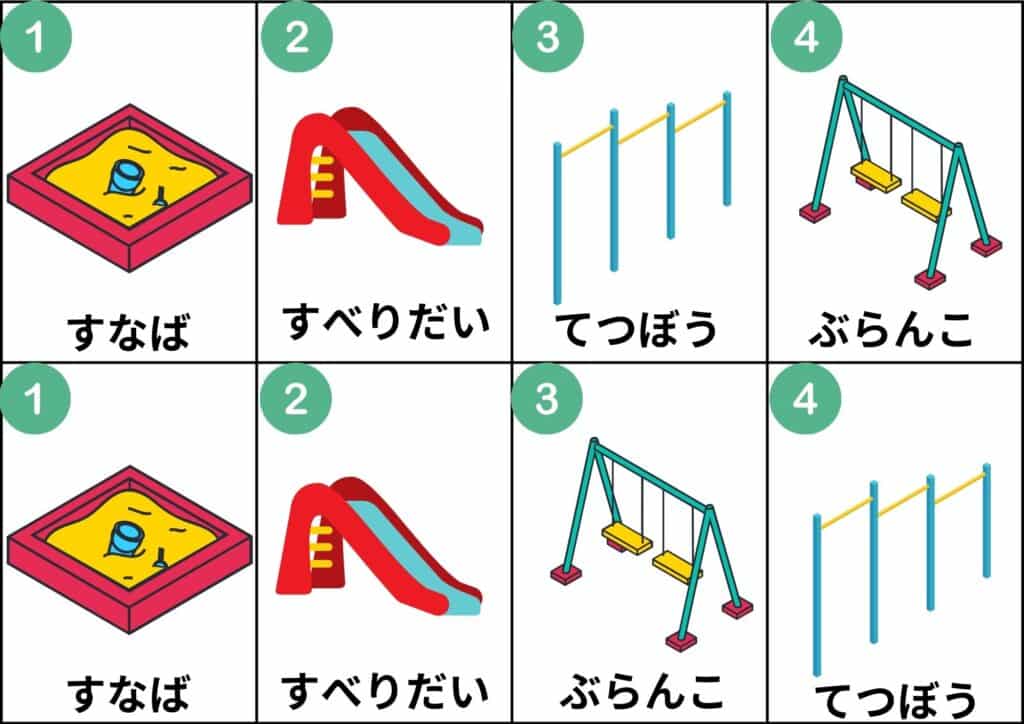

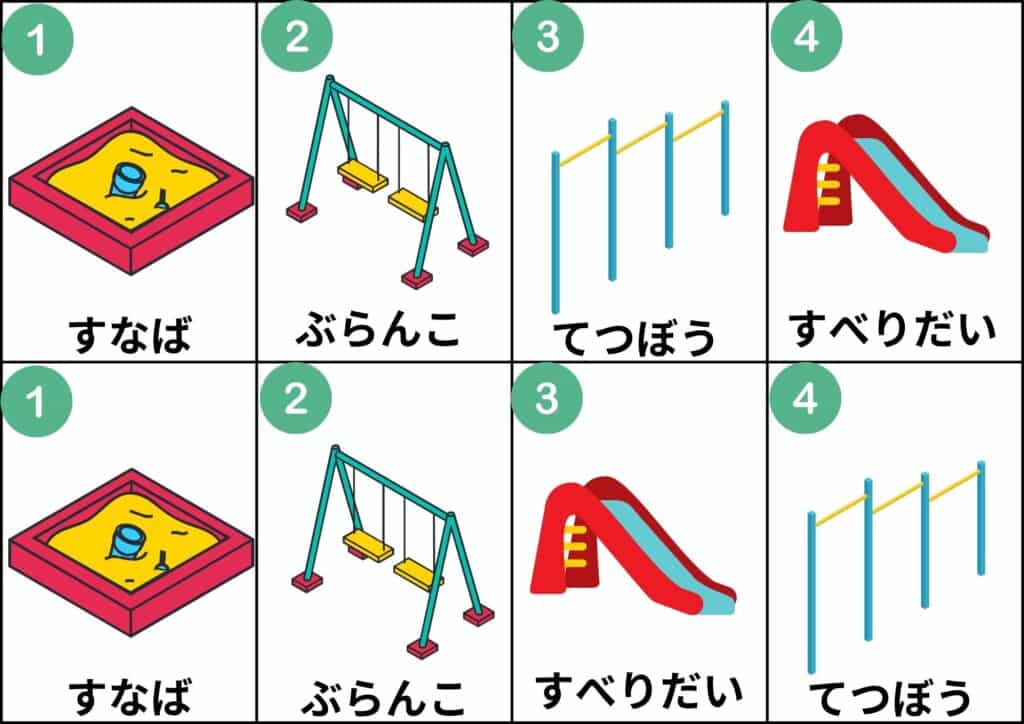

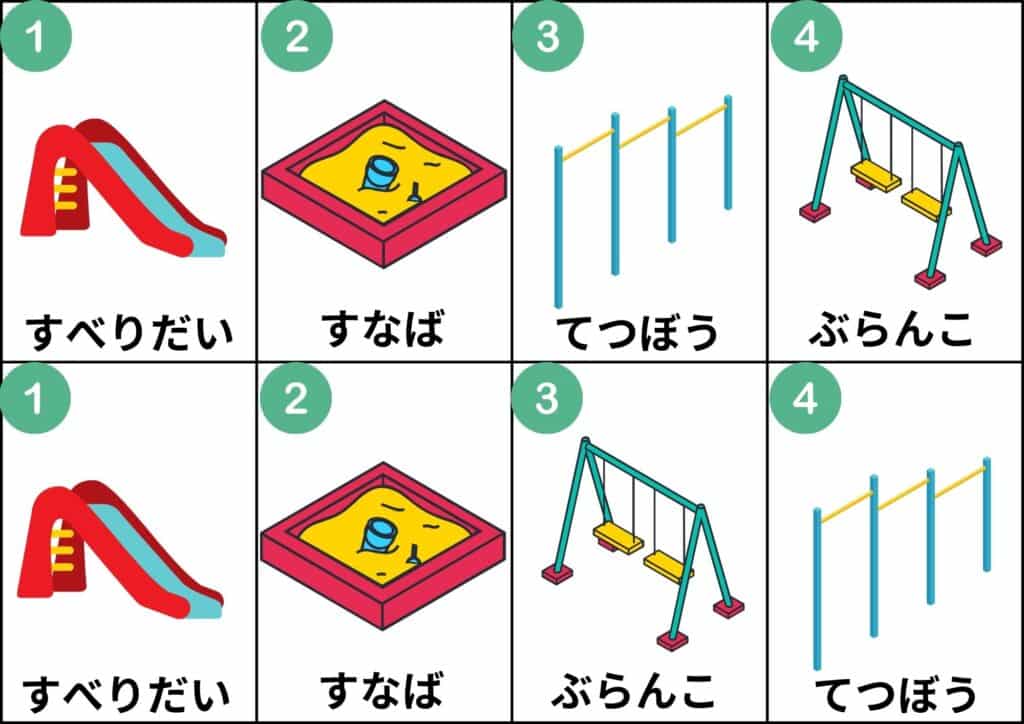

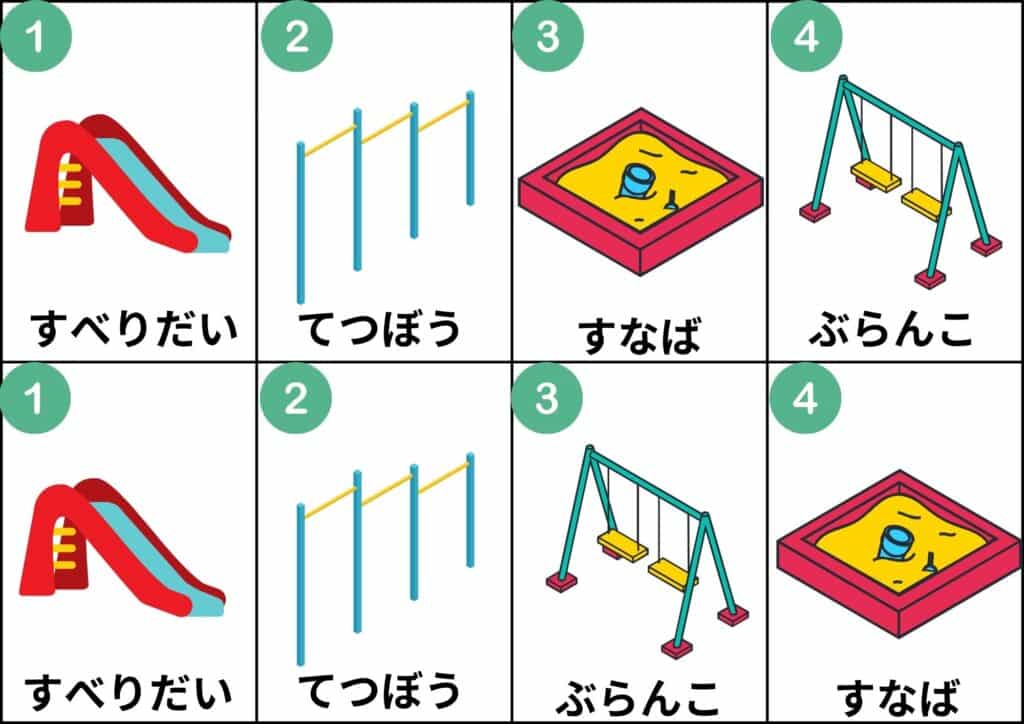

- 順番に遊具の名前を言って、正しい順番に並んでいるカードを選択させる。

聞き方トレーニング教材:イラスト間違い探し

この教材、今すぐ無料で利用できます

2,500枚以上の教材・視覚支援教材・AIがLINE登録で全て使える!

既に2,600名以上の方にご案内

無料のご利用案内はこちら!!

スマホで読み込み

【お急ぎください】この教材、今すぐ無料で利用できます

2,500枚以上の教材・視覚支援教材・AIがLINE登録で全て使える!

既に2,600名以上の方にご案内しています

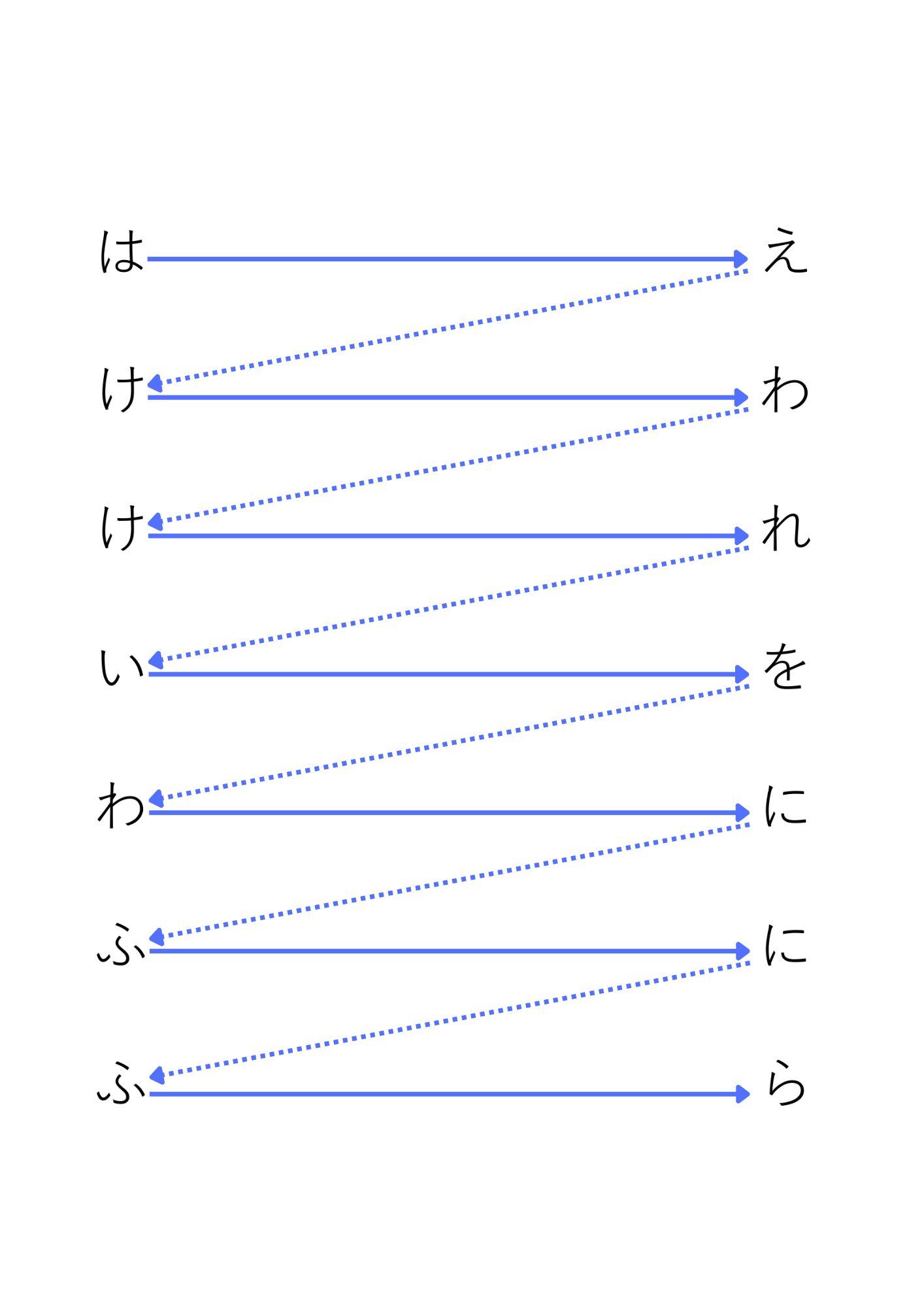

聞き方トレーニング教材:順序の聞き取り

ご利用ガイド

このページは教材の紹介ページです。印刷やダウンロードはここでは行えません。無料プランに登録すると、お試しで印刷して使えます(有料プランでも利用可能)。詳しい案内は別ページでご確認ください。

概要

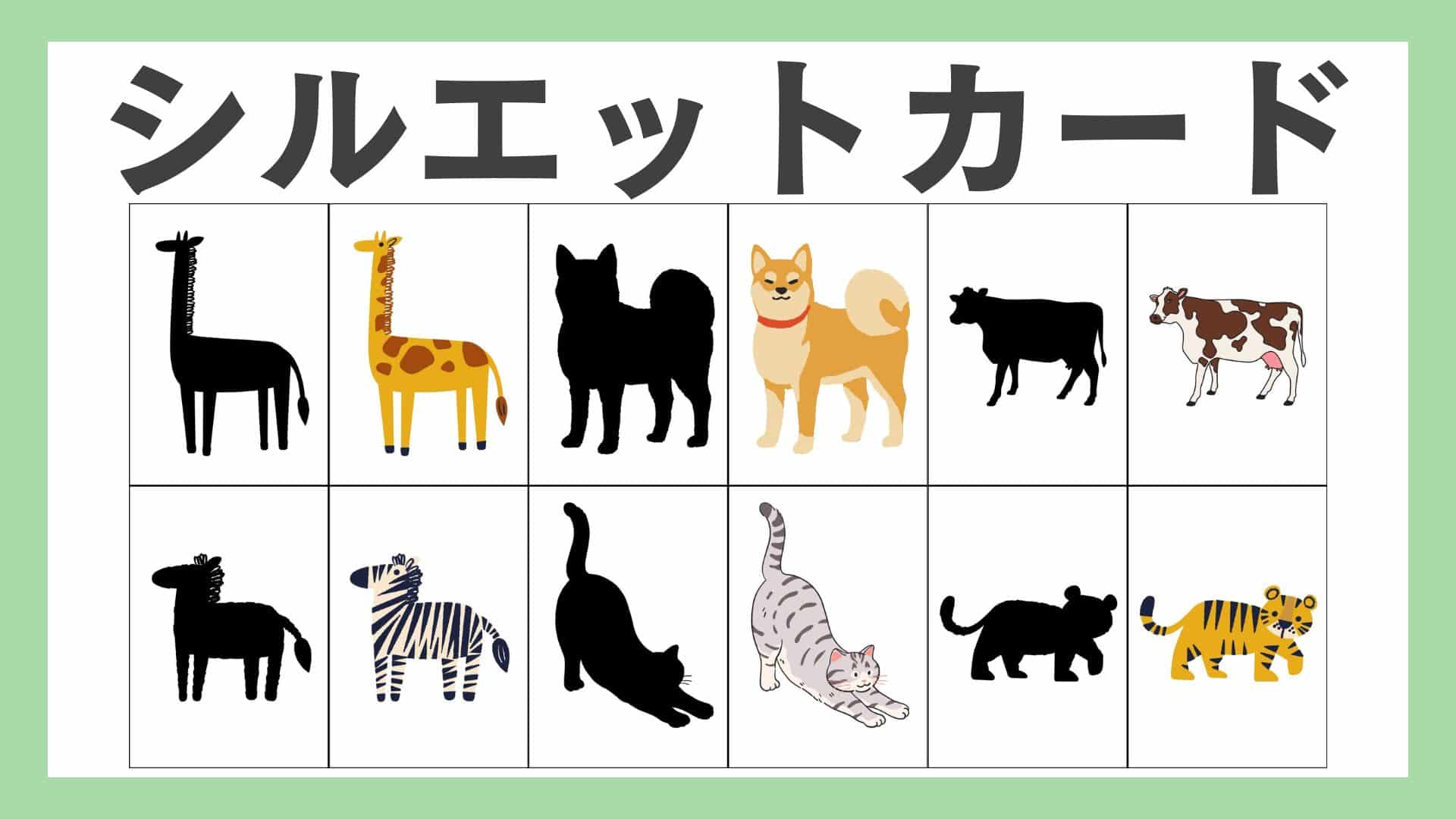

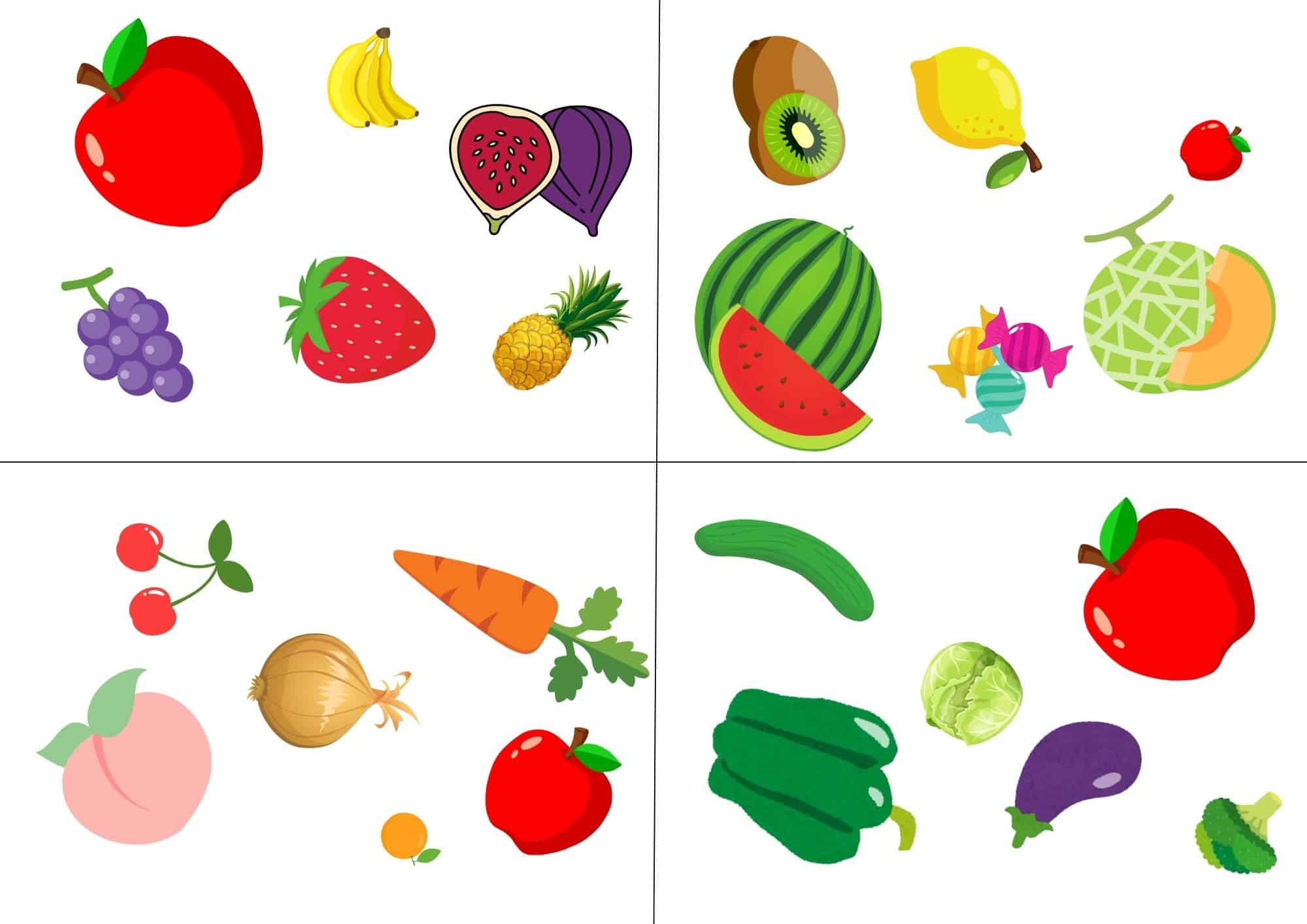

特別支援教育のお子さん向けに、絵カードを使い、音声による指示を聞いて合う場面のカードを選ぶ活動で、子どもの「聞く力」と「読み取る力」を育てます。遊具の種類や色、順番などを手がかりに、楽しみながら情報を読み取る基礎を養える教材です。

なぜ効果的か

音声の指示と視覚的なイラストを組み合わせることで、耳からの情報を具体的な場面と結びつけて理解しやすくします。カルタ遊びのようなゲーム性が子どもの集中力を高め、複数の要素(色・人数・順序など)を聞き取る中でワーキングメモリ(短期記憶)や注意力も鍛えられます。

また、文章問題に取り組む前段階として、聞いた内容を処理・理解する経験を積むことで読解力の土台を築けます。子ども自身が問題を出す場面では、順序立てて説明する力や言語表現力も自然に伸ばすことが期待できます。

学習のポイント

- 子どもの理解度に合わせて難易度を調節する(カードの枚数を減らす、指示文を短くするなど)。

- 指示に「最初に」「次に」など順序を示す言葉を入れて、聞き取りやすいよう工夫します。

- 慣れてきたら子どもにも出題者役を経験させ、説明する力や順序立てて話す力の練習につなげます。

- うまく答えられない場合は、キーワードを書いたメモやイラストを提示してヒントを出しましょう。

よくあるつまずきと対処

- 長い指示文を聞き取れない:一文を短く区切り、ゆっくり話して重要な語を繰り返します。

- 選択肢が多すぎて混乱する:提示するカードの数を減らし、一度に処理する情報量を調整します。

- 自分で問題を出せない:大人がお手本を示し、短い問題文から一緒に作って自信をつけさせます。

- 順序を表す言葉に戸惑う:「最初に○○、次に△△」と実演しながら教え、繰り返し使って慣れさせます。

評価・観察の観点(チェックリスト)

- 聞いた指示の内容に合ったカードを正しく選べているか

- 指示文に含まれる色や数などの情報を細部まで理解できているか

- 子どもが自分で説明する際に、順序を意識して伝えられているか

FAQ

Q: このページから印刷できますか?

A: いいえ。ここは紹介用です。無料プランに登録すると、お試し印刷で教材を使えます(有料でも利用可能)。

Q: 学年の目安は?

A: 対象学年は特に決まっていません。幼児〜小学校低学年程度が目安ですが、お子さんの発達に応じて調整してください。

Q: 所要時間は?

A: 1回につき10〜15分程度で取り組めます。子どもの集中力に合わせて短く区切ったり、延長したり柔軟に調整しましょう。

Q: どんな子に向いていますか?

A: 話の指示を聞き取ったり文章の内容を理解したりすることが苦手なお子さんにおすすめです。絵カードの助けを借りることで、楽しみながら理解をサポートできます。

Q: 準備に何が必要ですか?

A: プリントを印刷して線に沿ってカードに切り離すだけです。可能であればラミネート加工すると長持ちし、繰り返し使いやすくなります。

Q: 文字が読めなくても大丈夫?

A: はい。問題は大人が口頭で出す形式なので、文字が読めなくても取り組めます。慣れてきたら子ども自身が問題文を読む練習に発展させることも可能です。

Q: 家庭と学校のどちらで使えますか?

A: どちらでも活用できます。家庭では親子でゲーム感覚で楽しめ、学校ではグループで競争遊びにしたり個別指導の教材としても有効です。

関連教材

- 絵合わせパズルカード — https://www.ashisuti.com/picture-matching-puzzle-3-4-divisions/

- 一対一対応プリント — https://www.ashisuti.com/one-on-one-learning-sheets-and-independent-activities/

- カレンダー読解マトリクス — https://www.ashisuti.com/calendar-graph-reading-matrix-reading/

- 三角形パズル — https://www.ashisuti.com/tiling-of-triangular-shapes/

- 数字1~20プリント — https://www.ashisuti.com/numbers1to20-learning-sheets/

- 数字マッチングプリント — https://www.ashisuti.com/matching-fingers-with-lines-numbers-and-concrete-objects/

- 運筆なぞり書きプリント — https://www.ashisuti.com/straight-lines-curves-circles-tracing-pen-movements/

- ひらがななぞり書きプリント — https://www.ashisuti.com/word-tracing-print/

- ひらがなマッチングプリント — https://www.ashisuti.com/matching-hiragana-characters-and-pictures-with-characters/

参考・根拠

- 東京都教育委員会 平成27年度「特別支援教育」研究報告書 — https://www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.lg.jp/09seika/reports/files/kenkyuin/common/shien/h27common-shien.pdf

まとめ

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。今回ご紹介したイラスト間違い探しと順序の聞き取り教材を活用して、子供の聞く力と読解力を楽しく育てていただければ幸いです。これらの教材は、家庭でも学校でも役立つように設計されています。もし、この教材に関するご質問やご感想があれば、ぜひコメント欄でお知らせください。特別支援教育の視点で作成した教材を必要とするより多くのお子さんに届けたいと考えています。教材を役立ていただけたら、SNS等でシェアしていただけると嬉しいです。!

コメントを投稿するにはログインしてください。