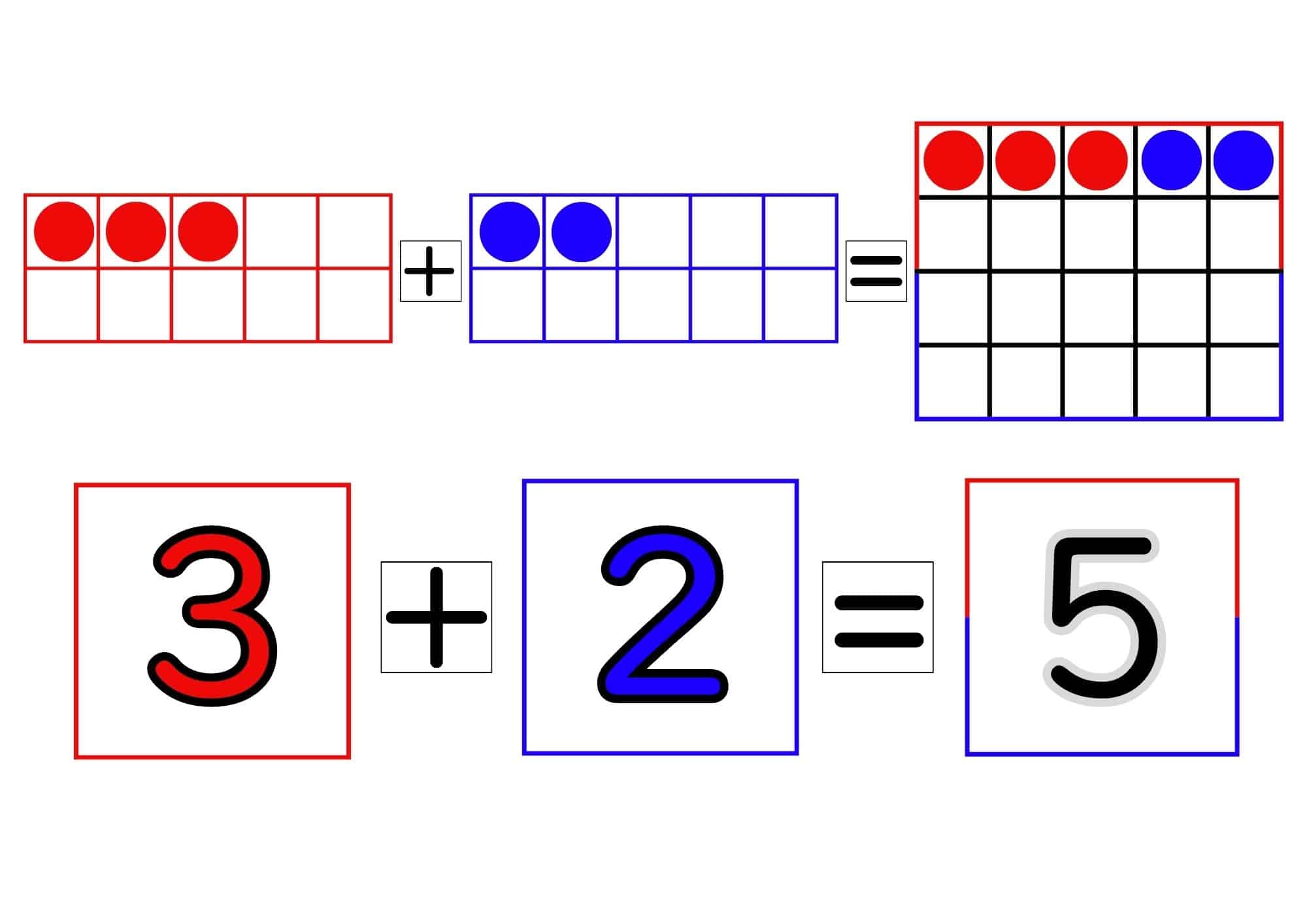

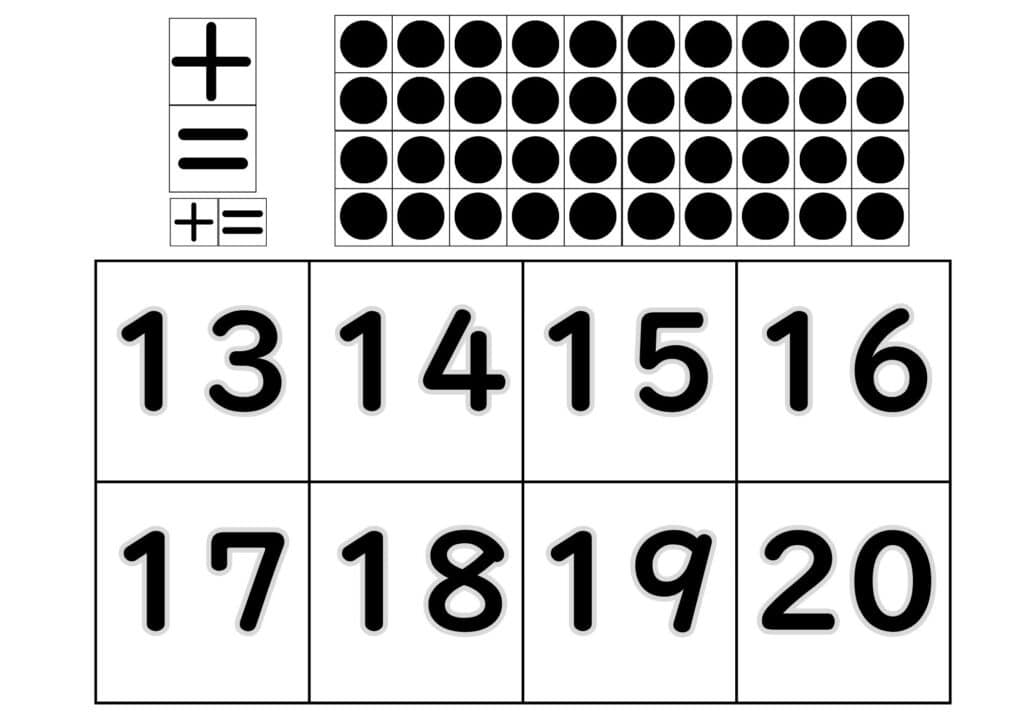

数の合成プリント視覚足し算を学ぶ

- プリントを全て印刷・ラミネート・マジックテープをつける

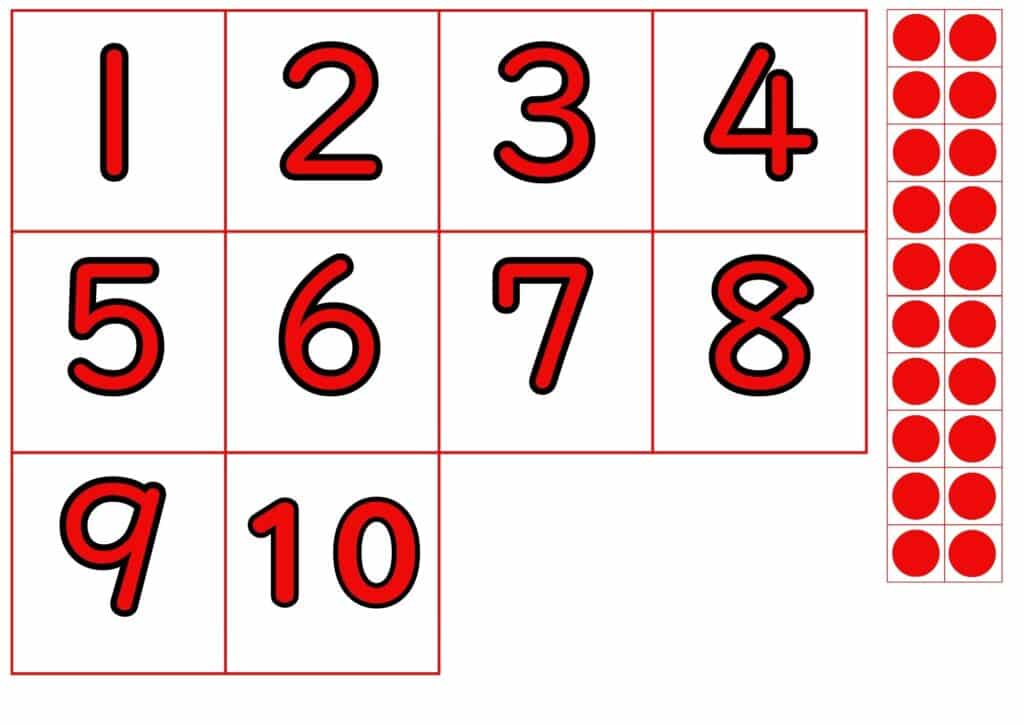

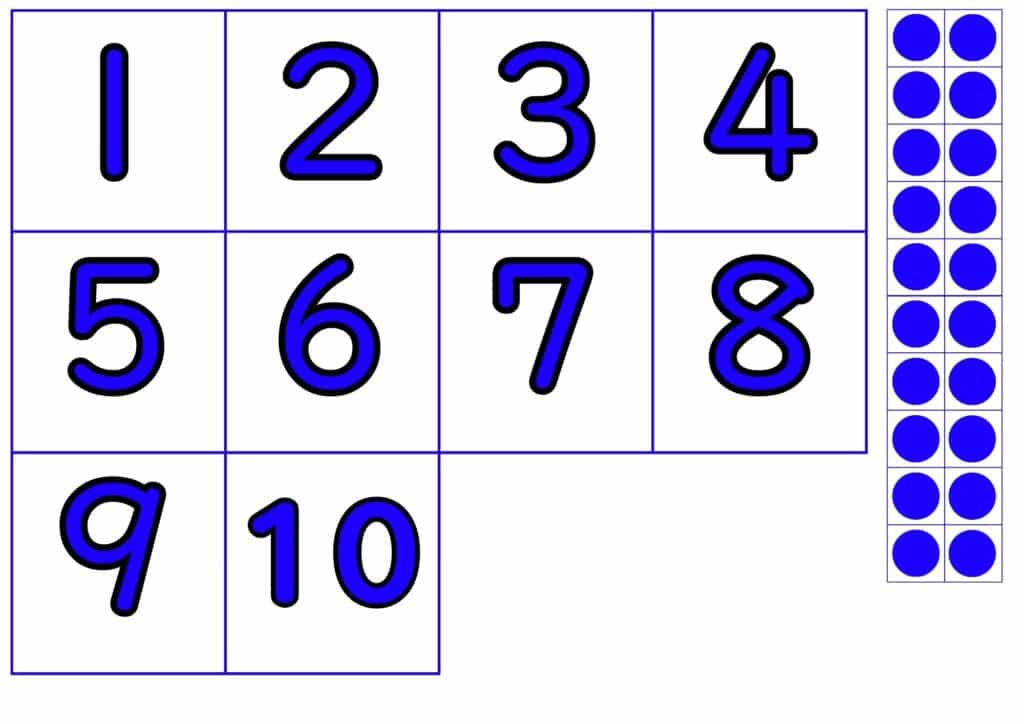

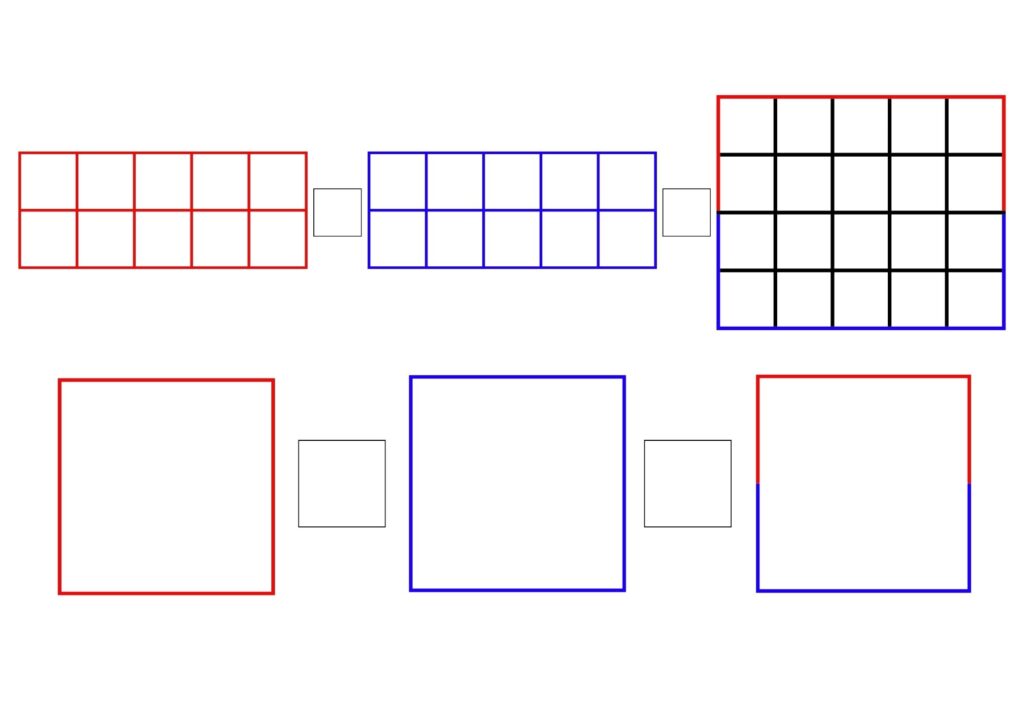

- 台紙の枠に、同じ色の数字を貼り

- 貼った数字の色と数分○を貼る

- 赤色と青色を合わせていくつになるかを考える

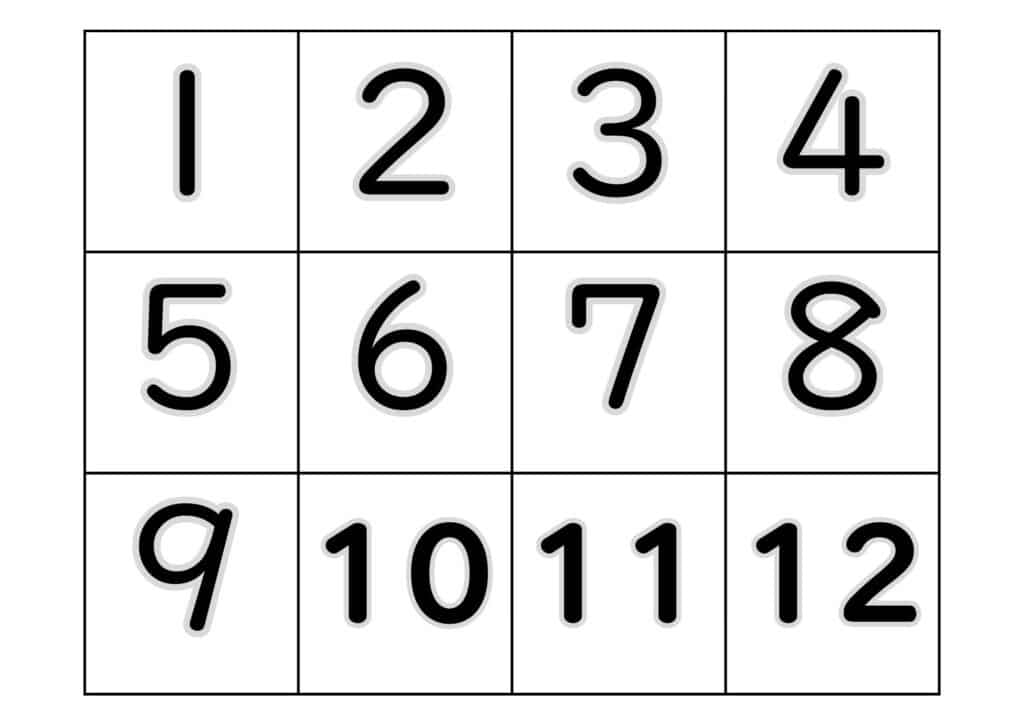

- 最初は、合わせた数を赤・青の丸で確認し、できるようになったら黒丸に置き換える

*「+」「=」の意味理解も促すために、貼れるようにしていますが、最初は貼った状態で数に注目させましょう!!

視覚足し算

この教材、今すぐ完全無料で利用できます

2,500枚以上の教材・ICT・AIもすべて使い放題!

授業準備に役立つ教材が揃っています。

ご利用ガイド

このページは教材の紹介ページです。印刷やダウンロードはここでは行えません。無料プランに登録すると、お試しで印刷して使えます(有料プランでも利用可能)。詳しい案内は別ページでご確認ください。

概要

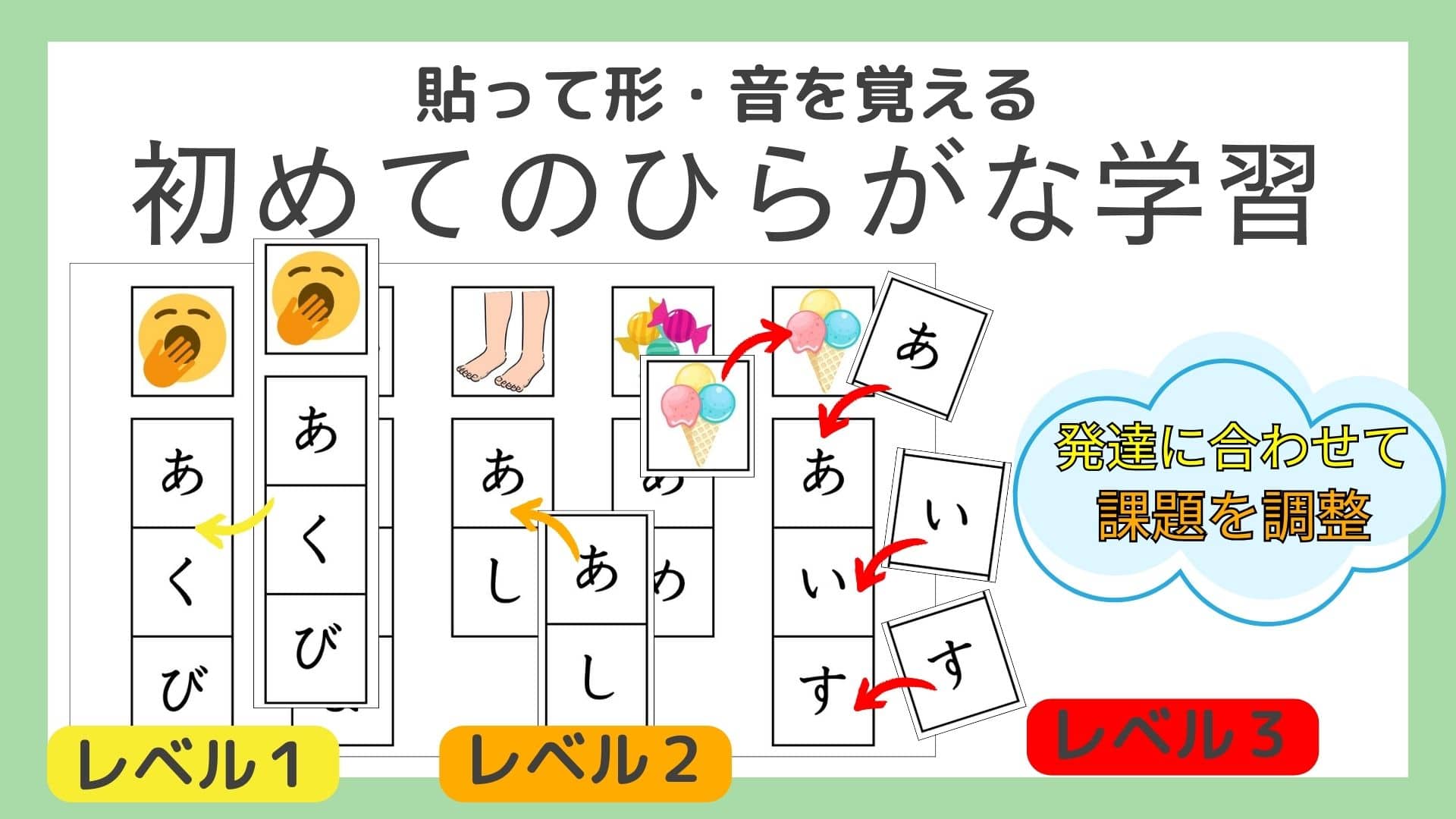

赤丸と青丸を組み合わせた視覚的な台紙と数字カードを使い、数の合成を楽しく学べる教材です。幼児や特別支援の児童向けで、初めての足し算でも数の大きさを実感しながら理解できます。短時間で達成感が得られるのも特徴です。

なぜ効果的か(理屈の要点)

数は抽象的な概念なので、初学者には具体物で示すことが効果的です。小学校の指導要領でも「一つの数を他の数の和や差としてみるなど、数の構成の様子をとらえる学習」が重視され、具体物操作を通して数の意味や大小を理解するとされています。また、数の合成・分解では3を1と2に分けたり5を3と2として比べるなどの活動が加法や減法の理解の基礎になると報告され、こうした活動が数感覚を深めると指摘されています。赤と青の丸を数え、数字カードと対応させることで、視覚的にA・B・Cすべての数量を捉えながら合成や分解を体験できるのも利点です。

学習のポイント

- プリントはすべて印刷し、ラミネートやマジックテープで強化して繰り返し使えるように準備する。

- 台紙の枠に対応する色の数字カードを貼り、同じ色の数だけ丸シールやカウンターを貼る。

- 赤色と青色それぞれの数を確かめた後に合計を考え、「3+2=5」のように式と結果を声に出して確認する。

- 最初は3や5までの小さな数で行い、慣れたら10までなど徐々に数を増やして段階的に難易度を上げる。

よくあるつまずきと対処

- 赤と青の丸を混同する:色ごとに枠や数字カードを分け、指差ししながら1個ずつ数える練習をする。

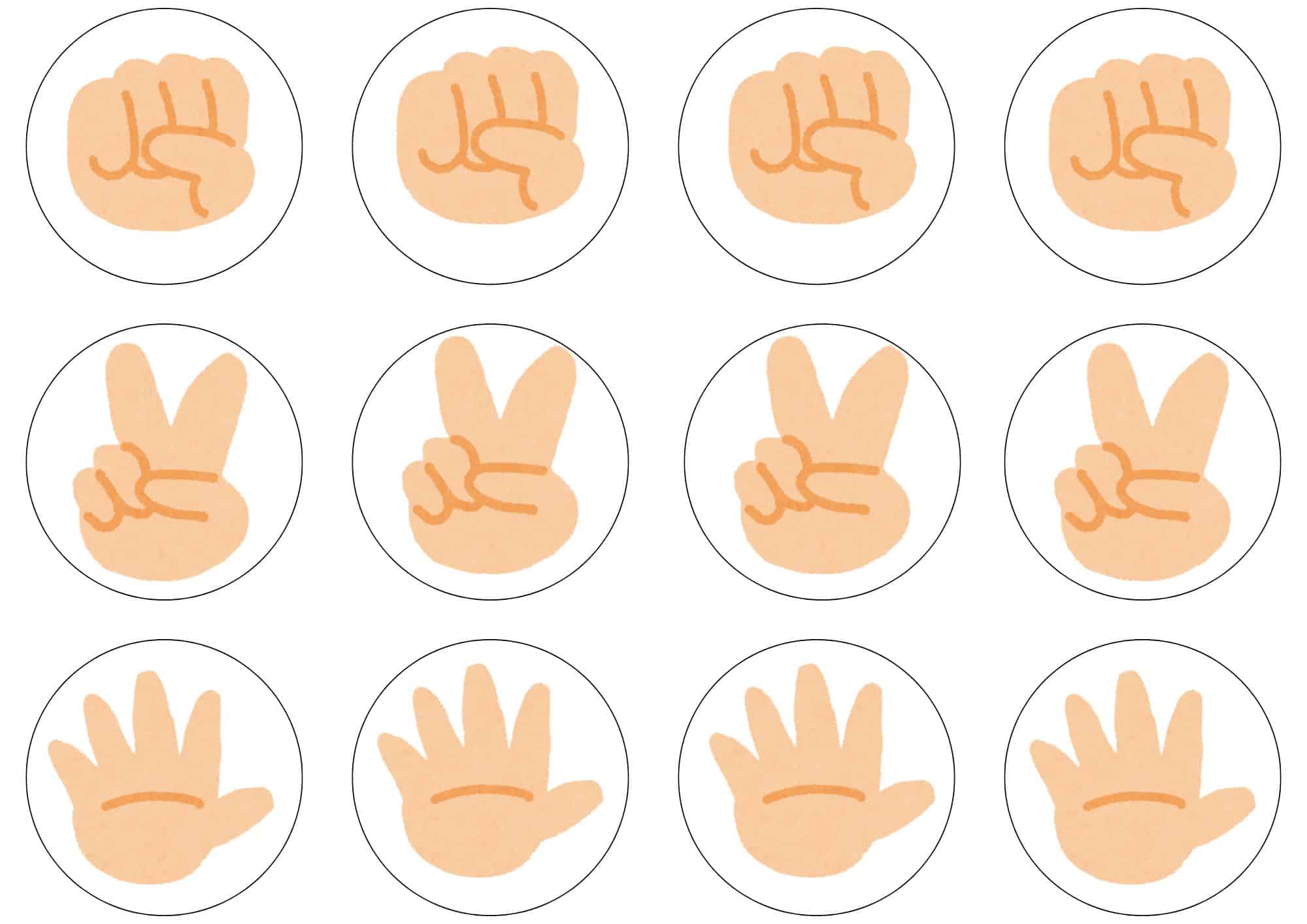

- 数字カードと丸の数が一致しない:丸を貼ったあとにもう一度数え直し、必要なら指数字やシール貼りを併用する。

- 「+」「=」の意味が理解できない:最初はカードを貼った状態で式を読み上げ、記号の役割を言葉で説明してから自分で貼れるように促す。

評価・観察の観点(チェックリスト)

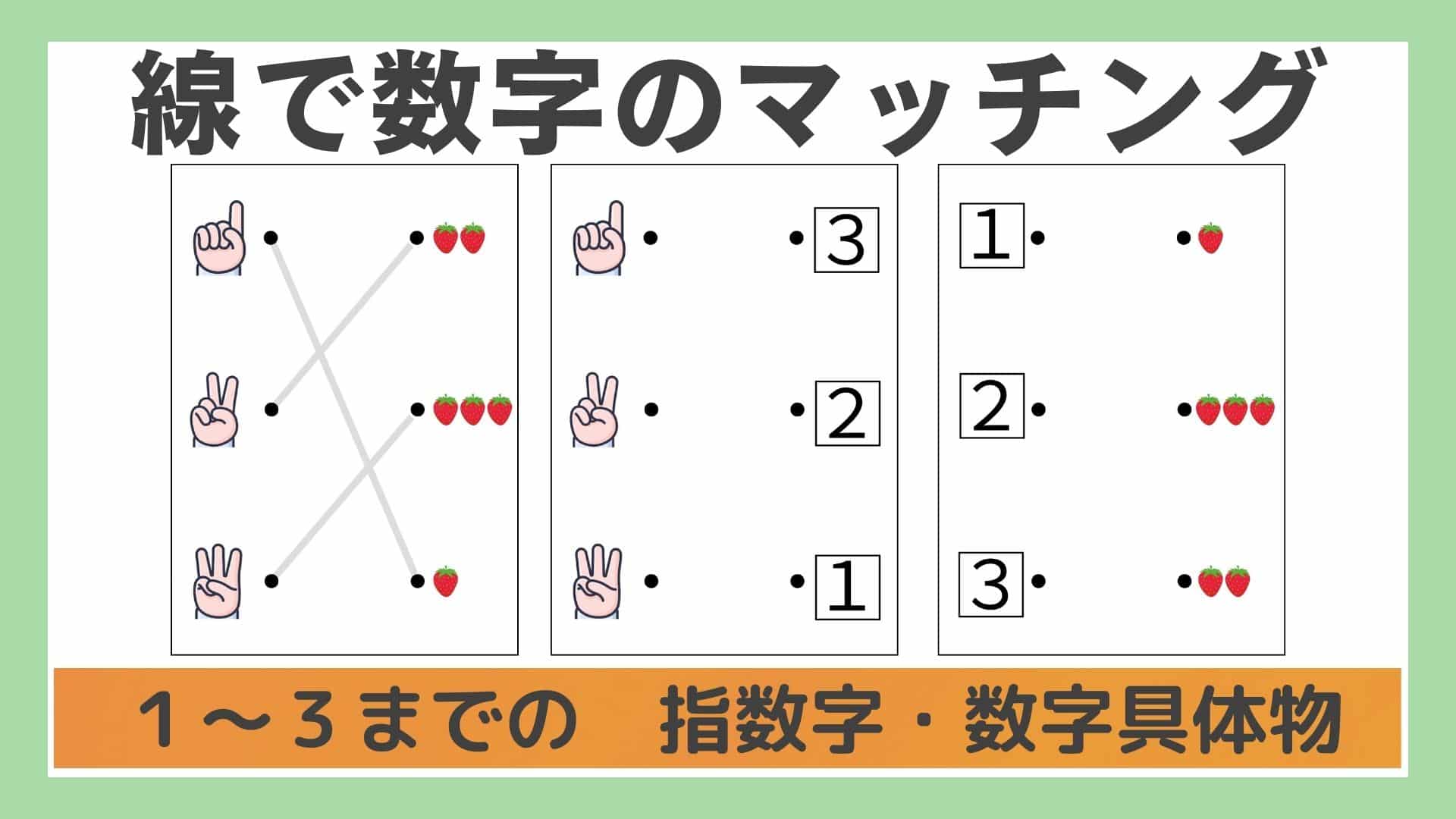

- 赤色と青色の丸の個数を正確に数えられ、対応する数字カードを選べているか。

- 合計の位置に正しい数字カードを配置し、「○と○で○になる」という表現を口頭で説明できるか。

- 足し算の式と結果を結び付けるだけでなく、数を別の組み合わせで表す活動に意欲的に取り組んでいるか。

FAQ

Q: このページから印刷できますか?

A: いいえ。ここは紹介用です。無料プランに登録すると、お試し印刷で教材を使えます(有料でも利用可能)。

Q: 対象となる学年は?

A: 幼児から小学1年生程度を想定しています。数の合成・分解や足し算の基礎を身につけたい特別支援の児童にも適しています。

Q: 所要時間はどのくらい?

A: 1つの組み合わせなら数分で完了します。複数の数を組み合わせる場合でも15分程度で集中が途切れない範囲で学習できます。

Q: どんな準備が必要ですか?

A: 台紙・数字カード・丸シールを印刷し、ラミネートしてマジックテープを貼るだけです。市販のカウンターやシールでも代用できます。

Q: 色は赤と青でなければいけませんか?

A: 分かりやすければ他の色でも構いません。ただし、数と色を対応付けて理解するため2色をはっきり区別できるようにしましょう。

Q: 何度も繰り返し使えますか?

A: はい。ラミネートとマジックテープを使うことで、数字カードや丸シールを何度も貼り替えて繰り返し学習できます。

関連教材(公開デモへの内部リンク 5〜10件)

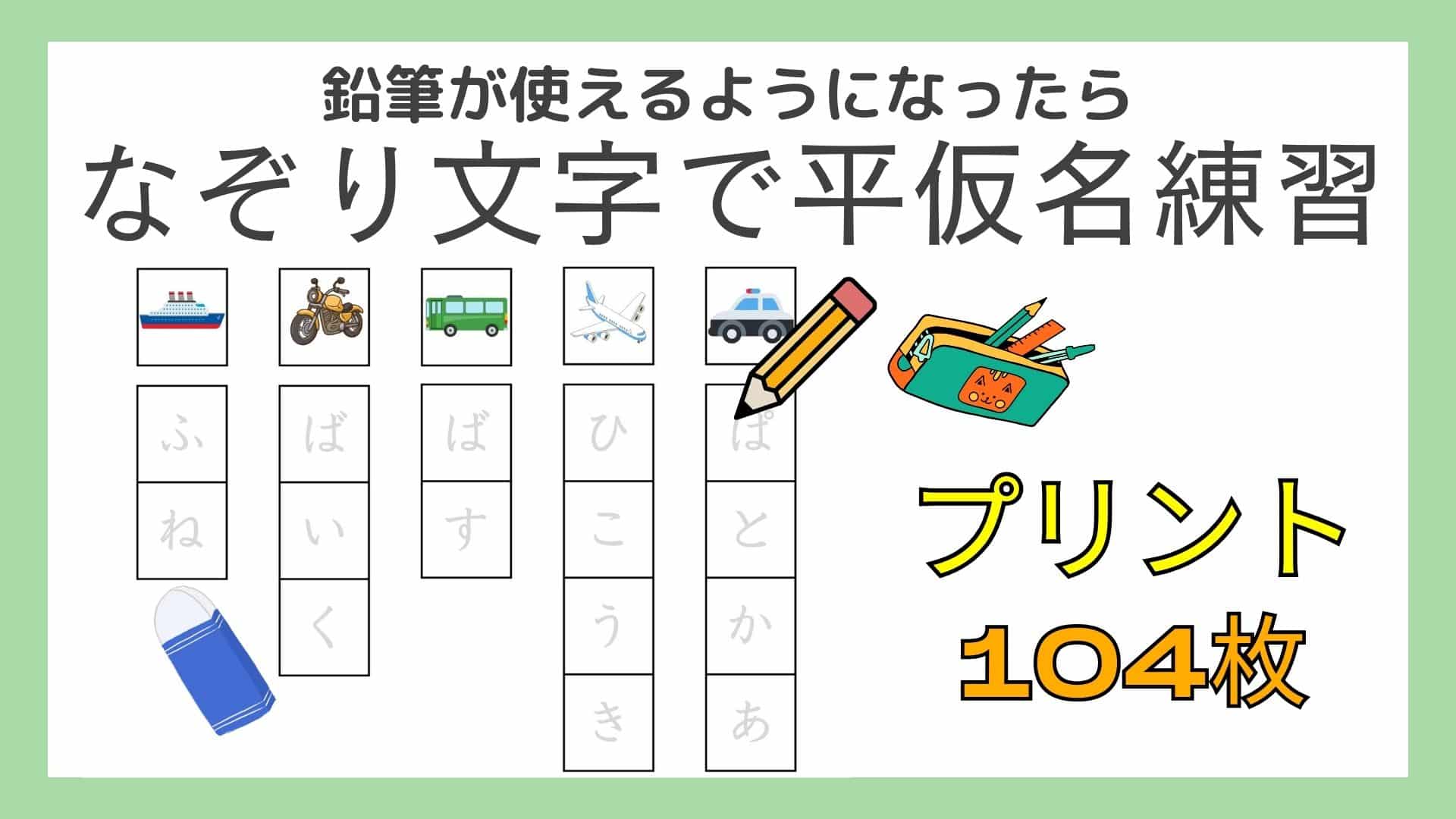

- 数字1〜20プリント — https://www.ashisuti.com/suu-1-20/

- 猫足し算プリント — https://www.ashisuti.com/cat-addition/

- 話し方聞き方プリント — https://www.ashisuti.com/communication-print/

- ひらがなかるた — https://www.ashisuti.com/hiragana-karuta/

- 動物塗り絵プリント — https://www.ashisuti.com/animal-coloring/

参考・根拠

- 小学校算数の指導要領解説では、数の感覚を豊かにするために「一つの数をほかの数の和や差としてみるなど、数の構成の様子をとらえる学習」が重視されている。これは数の大小や相等の関係を具体的な場面で理解することが求められていることを示す。

- 特別支援教育の研究では、数の構成に関わる学習活動(例: 3を1と2に分ける、1と2を3にまとめるなど)が加法・減法の理解や数感覚の向上に役立つとされ、こうした活動が児童にとって重要な意味を持つと報告されている。

- 数の合成・分解では、具体物を用いて数を捉える際にA、B、Cすべての数が視覚的に理解できることが特徴と指摘されている。この教材でも赤丸・青丸と数字カードを同時に提示することで数の合成を視覚的に示している。