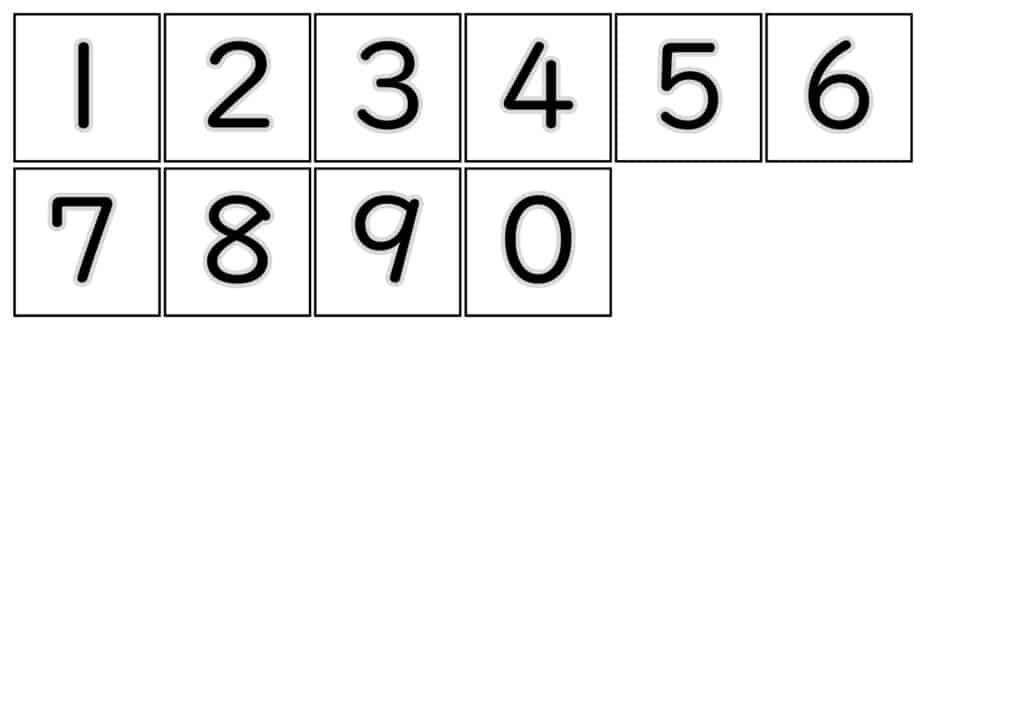

【無料】魚の引き算プリントで楽しく学習

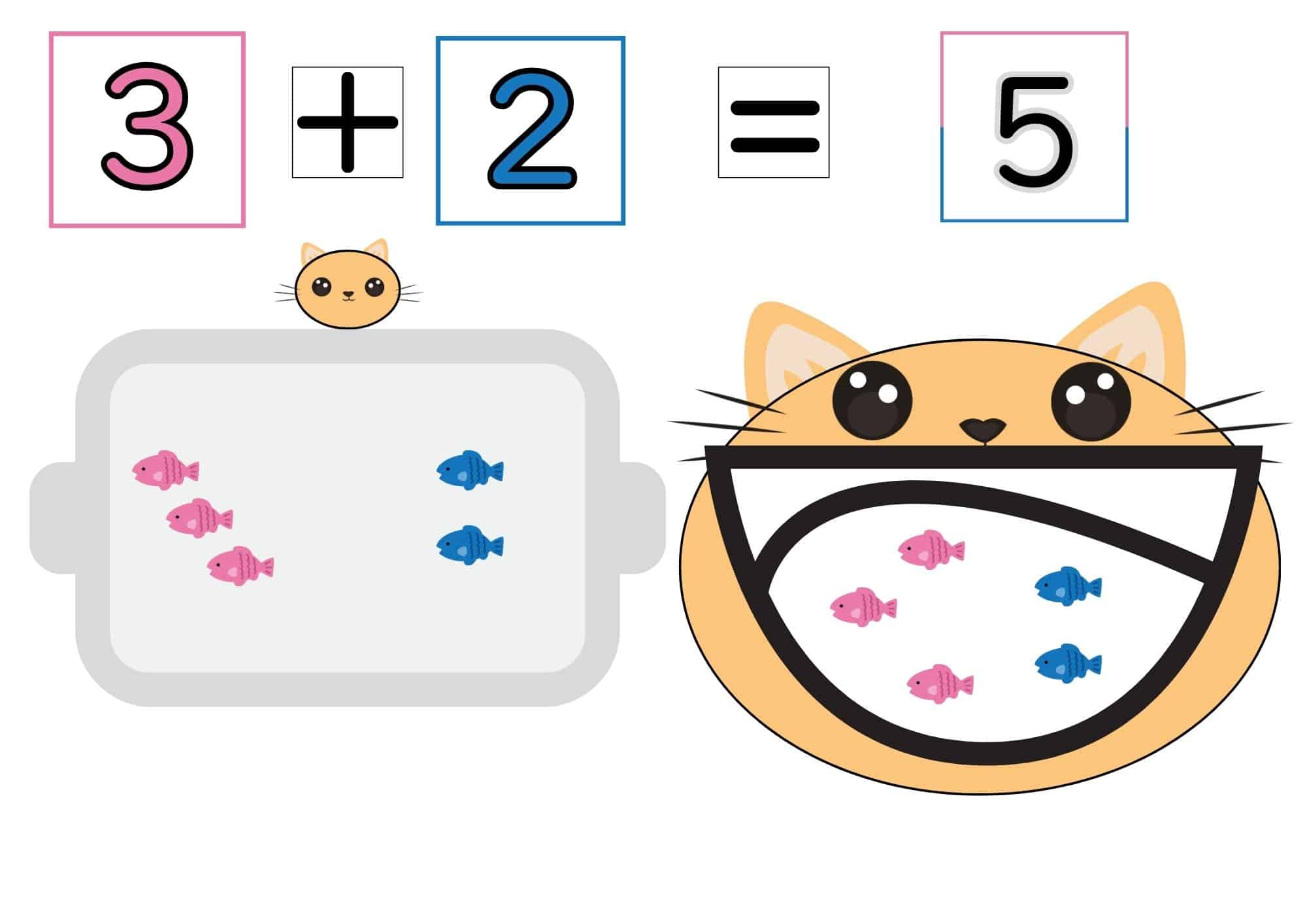

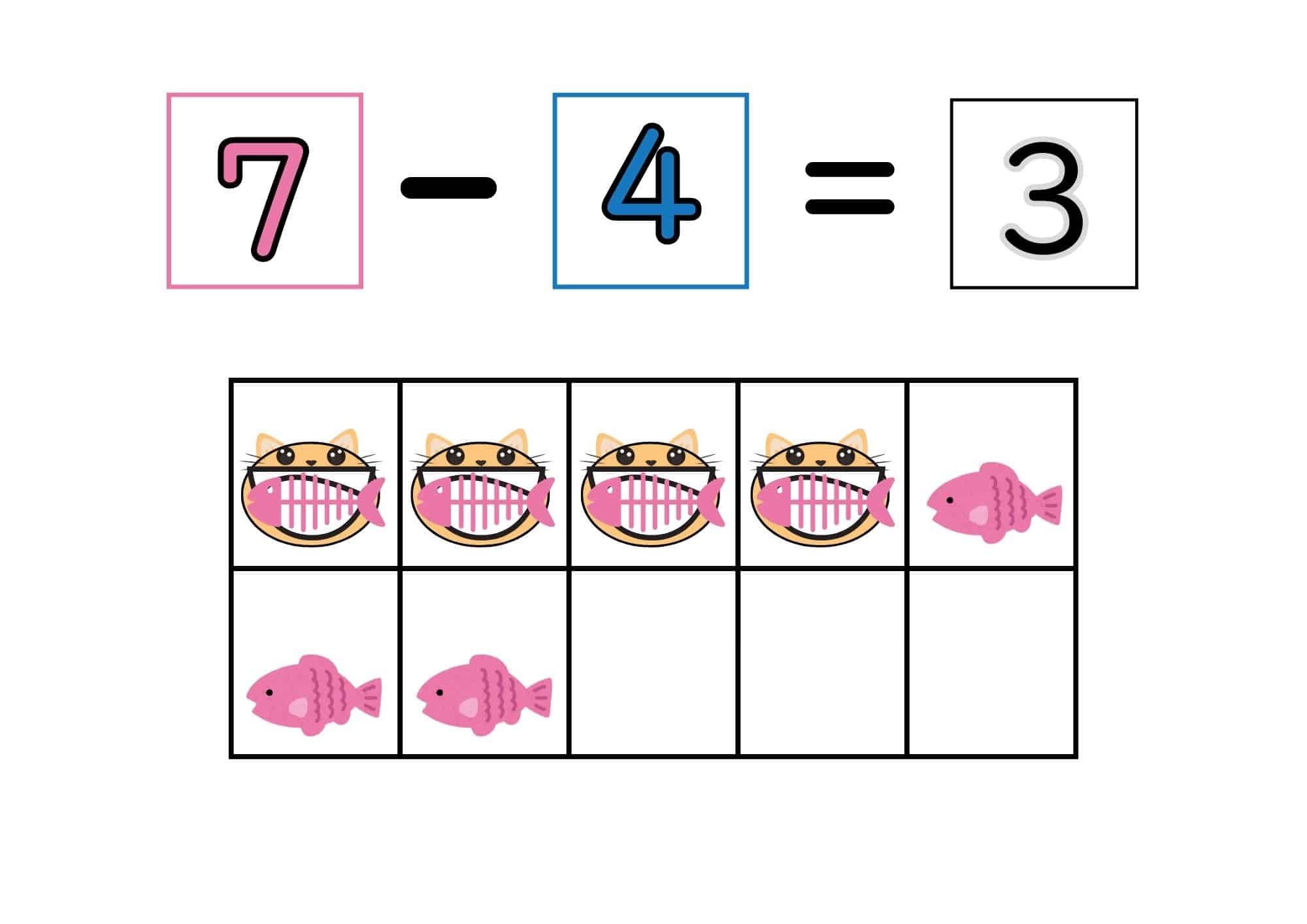

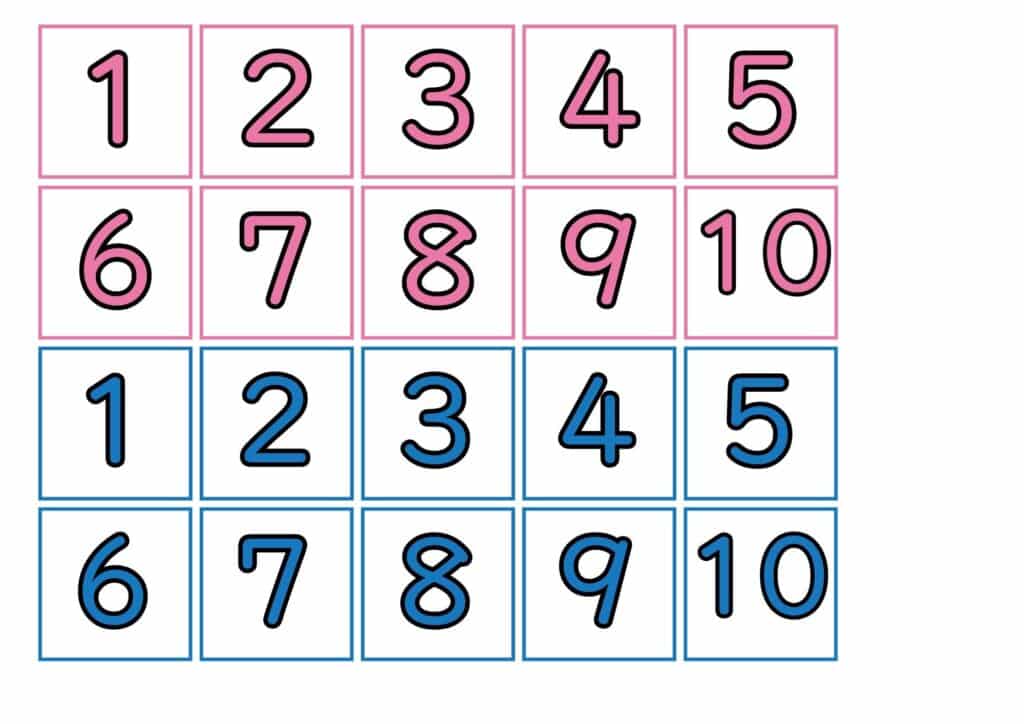

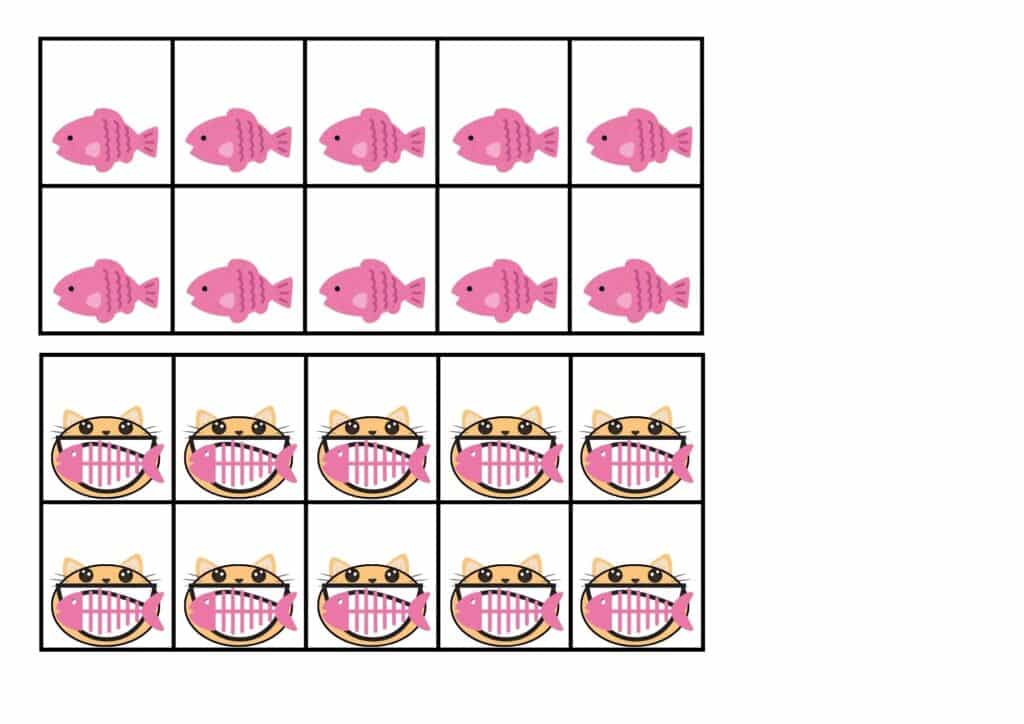

- プリントを全て印刷・ラミネート

- 台紙・数字・魚・ネコにマジックテープを貼る

- 魚は台紙に貼れるように。猫は魚の上に貼れるように

- 引かれる数のピンクの数字とその数の魚を貼る

- 引く数を貼り、その数だけ猫を魚の上に貼る

- 残った魚の数を数える

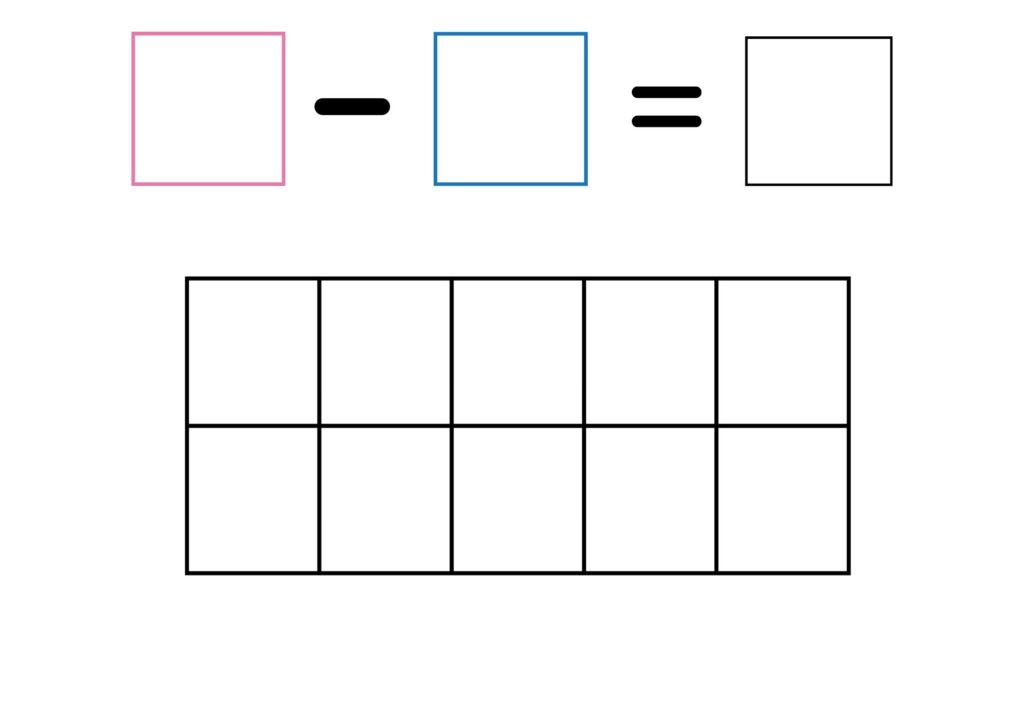

台紙

この教材、今すぐ無料で利用できます

2,500枚以上の教材・視覚支援教材・AIがLINE登録で全て使える!

既に2,600名以上の方にご案内

無料のご利用案内はこちら!!

スマホで読み込み

【お急ぎください】この教材、今すぐ無料で利用できます

2,500枚以上の教材・視覚支援教材・AIがLINE登録で全て使える!

既に2,600名以上の方にご案内しています

ご利用ガイド(短文)

このページは教材の紹介ページです。印刷やダウンロードはここでは行えません。無料プランに登録すると、お試しで印刷して使えます(有料プランでも利用可能)。詳しい案内は別ページでご確認ください。

概要

魚と猫のイラストを使った引き算ゲーム教材です。カードをボードに貼り、猫が魚を食べる様子を表現しながら残りの数を数えます。数量の分解に慣れていない子でも、楽しい設定により一対一対応や引き算の考え方を自然に理解できるように設計されています。

なぜ効果的か

幼児や低学年の子どもが数や計算を理解するには、物を一つずつ数えながら数量を実感する体験が重要です。数学教育の専門家は、数と物の間に対応関係を作る一対一対応が基礎技能であり、遊びやゲームを通して学ぶことで数概念が定着すると指摘していますまた、加減算を経験する際には「加える=集める」「引く=取り除く」という実際の操作を行うことで、式の意味を理解しやすくなります。一対一対応を習得することで後の複雑な計算や論理的思考の土台が築かれるため、本教材のように実物(魚カード)を使って数量を操作する遊びは効果的です。

学習のポイント(実施上の勘所)

- 魚カードと猫カードを一枚ずつ動かしながら、残りの魚の数を声に出して数える。

- 初めは少数の魚から始め、慣れてきたら枚数を増やすことで数の分解を体験する。

- 猫が食べた分と残った魚の数を数式で表し、具体的な行為と記号を結び付ける。

- 必要に応じて他の具体物(おはじきなど)に置き換え、抽象度を段階的に上げる。

よくあるつまずきと対処

- 「猫を動かす順番がわからない」:上から順番に魚カードに猫カードを乗せるよう声かけし、手本を示しましょう。

- 「数を飛ばして数えてしまう」:一つずつ指差ししながら声に出して数え、必要なら付き添いがサポートします。

- 「計算式と結果の関係が理解できない」:猫が食べた数と残った数を紙に書き、式と絵を対応させることで理解を助けます。

評価・観察の観点(チェックリスト)

- 魚カードを一枚ずつ数え、正確に残りの数を答えられているか。

- 猫が食べた数を操作しながら、引く前後の数量の変化に注目できているか。

- 具体的な操作後に「○−△=□」の式に置き換えることができるか。

FAQ

Q: このページから印刷できますか?

A: いいえ。ここは紹介用です。無料プランに登録すると、お試し印刷で教材を使えます(有料でも利用可能)。

Q: 学年の目安は?

A: 幼児や小学1〜2年生の数の分解や引き算の導入に適しています。個々の発達段階に合わせ、無理のない範囲で活用してください。

Q: 所要時間は?

A: 1回5〜15分程度が目安です。短時間で終わるため、授業の導入や家庭学習のちょっとした時間にも取り入れられます。

Q: 必要な準備物は?

A: 印刷したボードと魚・猫カード、切り離し用のはさみ、カードを貼るためのテープやマジックテープがあると便利です。

Q: 他の教科との関連は?

A: 図画工作で猫や魚を自分で描いて貼るなど、表現活動と組み合わせると創造性が高まります。算数の「いくつといくつ」「引き算」単元と関連付けることが可能です。

Q: アレンジは可能ですか?

A: 魚の代わりに果物やお菓子カードを使ったり、猫以外のキャラクターを設定しても構いません。子どもの興味に合わせて工夫してください。

Q: 何度も繰り返し使えますか?

A: ラミネート加工や厚紙を使うと繰り返し遊べます。必要枚数の印刷は無料プラン登録後に行えます。

関連教材

- 話し方聞き方プリント — https://www.ashisuti.com/hanasikatakikikatameizin/

- ビンゴゲームで学習 — https://www.ashisuti.com/homemade-bingo-game/

- クリスマスぬりえ — https://www.ashisuti.com/kurisumasunurie-muryou/

- 数字カルタ — https://www.ashisuti.com/zuuzikaruta-muryou/

- ひらがなカルタ — https://www.ashisuti.com/tezu_kurikurkaruta-muryou/

参考・根拠

- Erikson Institute Early Math Collaborative — 1対1対応は数字が特定の数量を表すことを理解する基本であり、ゲームや日常の場面で数を数える練習が重要だと述べています

- Brightwheel Blog — 1対1対応は初期の数学スキルとして複雑な計算の土台となり、物を一つずつ対応させる活動が認知発達を促進すると説明しています

- DREME (Stanford) Addition and Subtraction — 加算は物を合わせる行為、減算は物を取り除く行為であり、操作した後に残りを数えることで結果を導き出せると解説しています