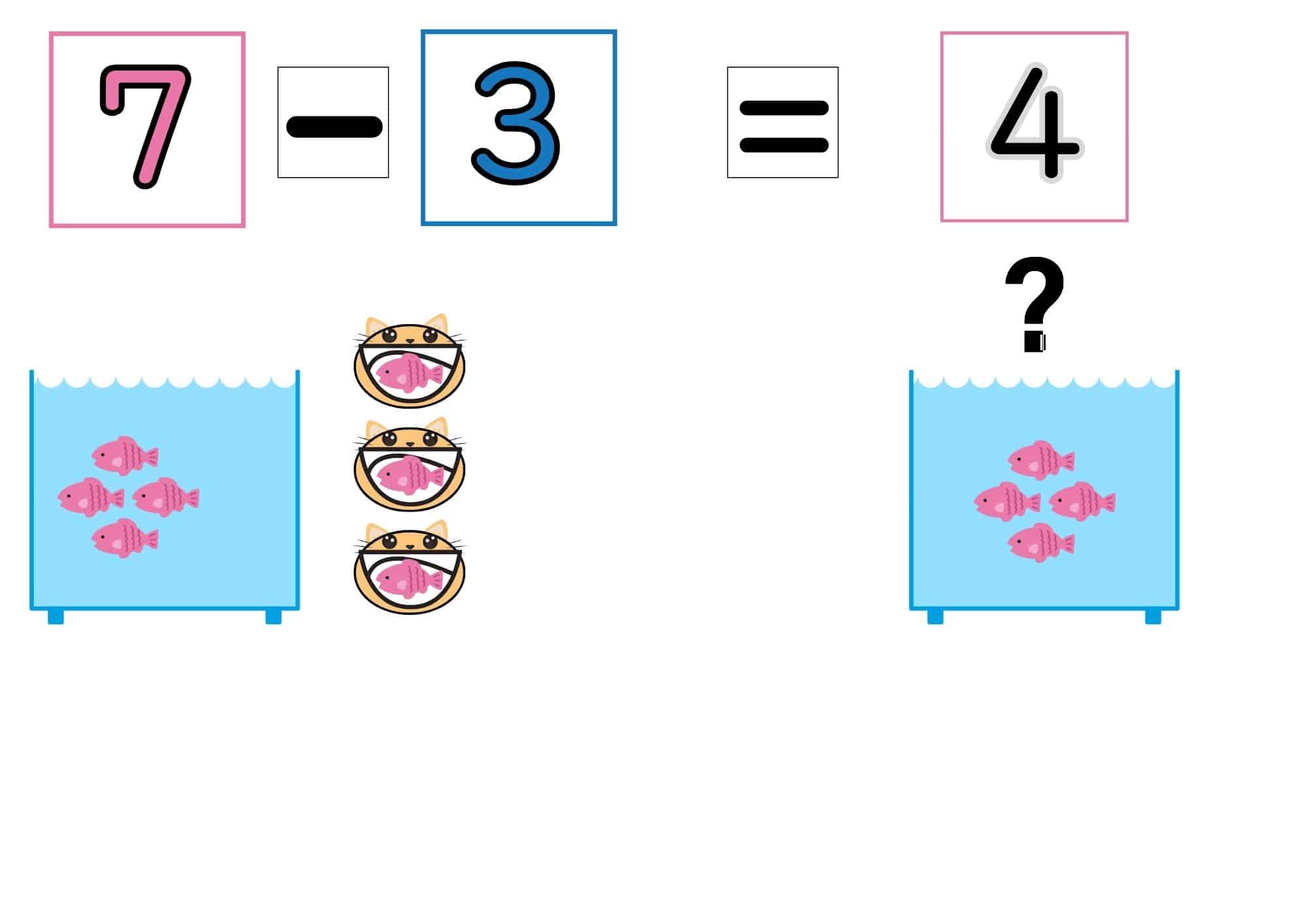

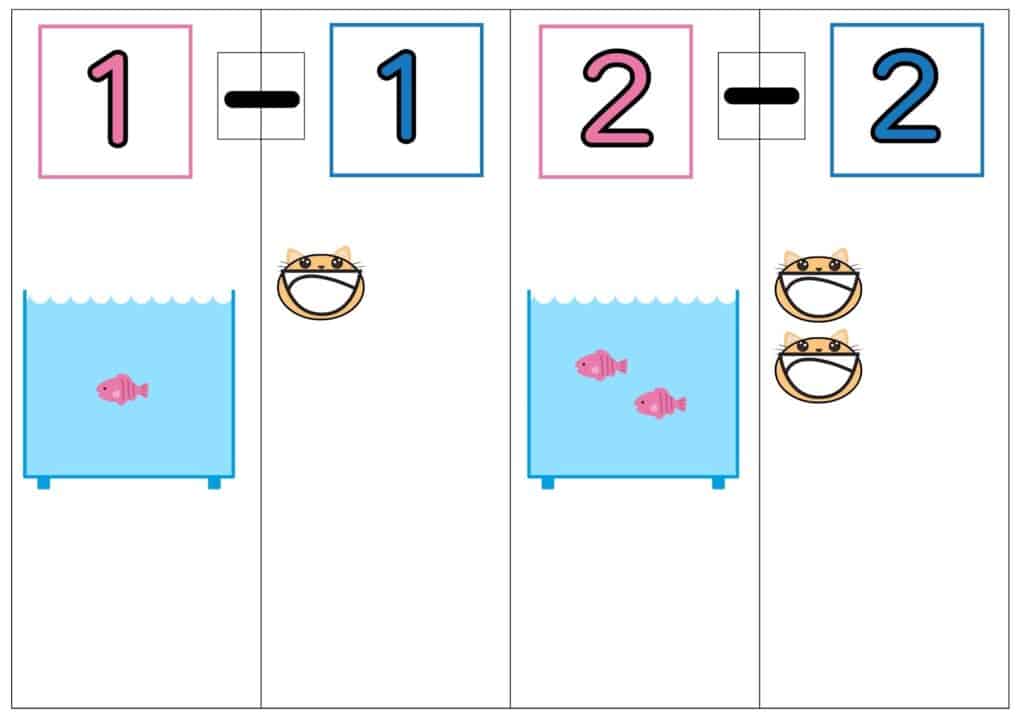

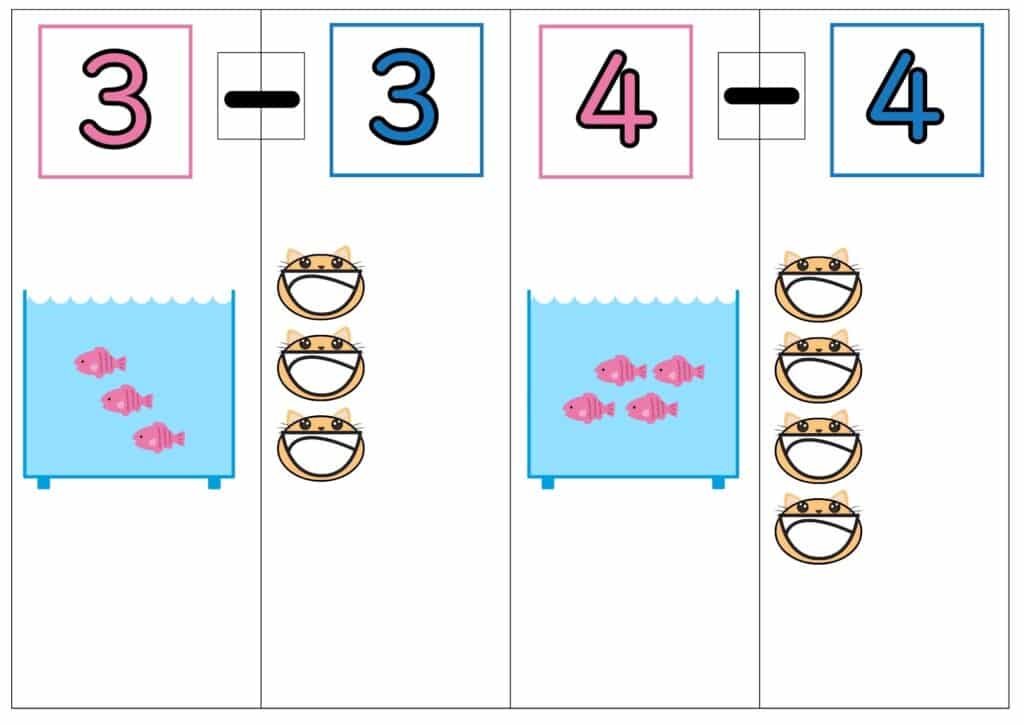

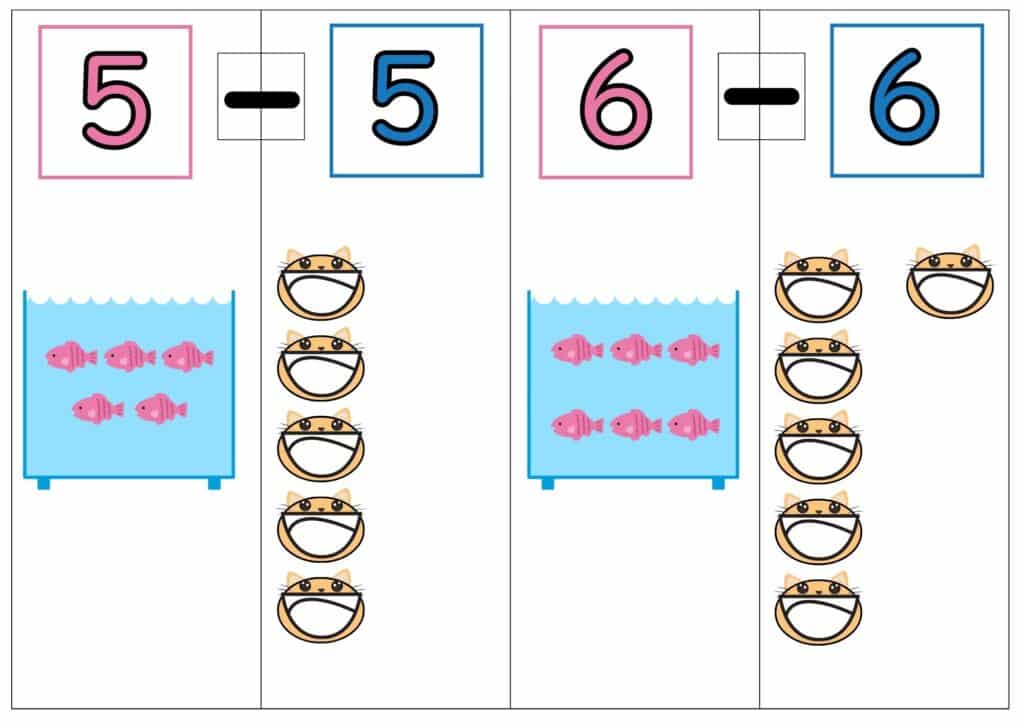

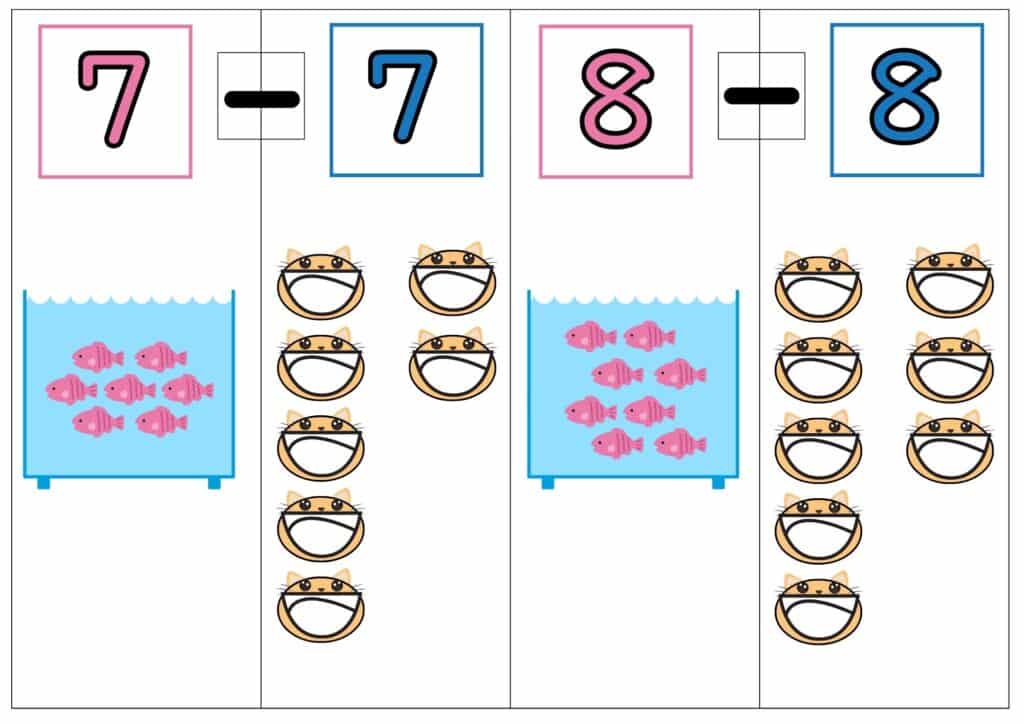

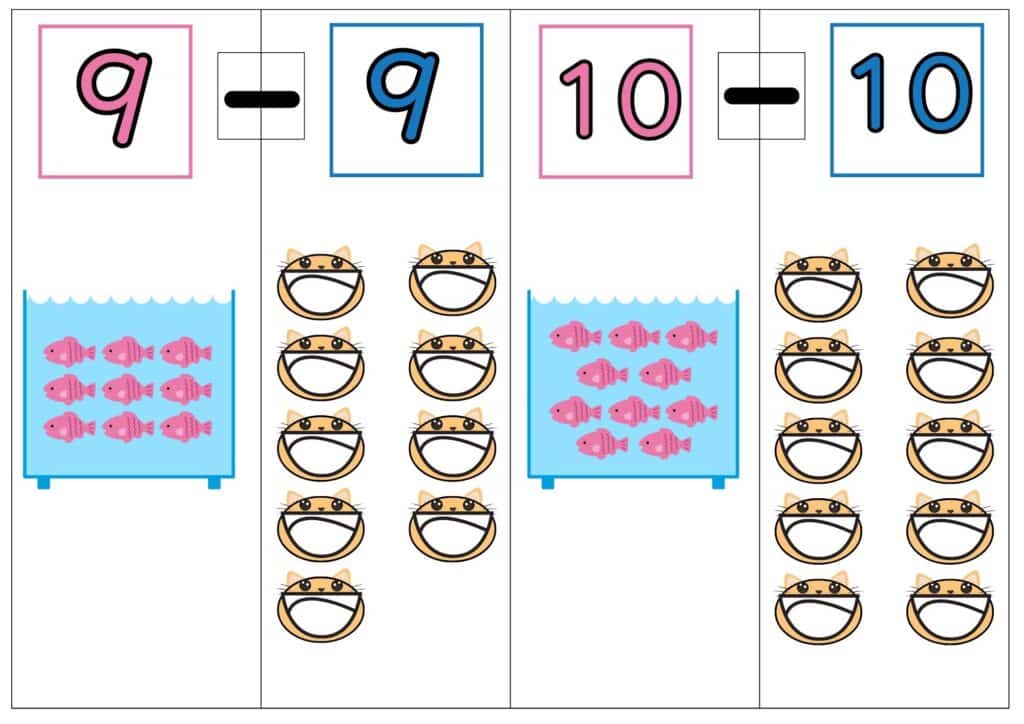

【無料】猫引き算簡単プリント水槽で数の分解練習

- プリントを全て印刷・ラミネート

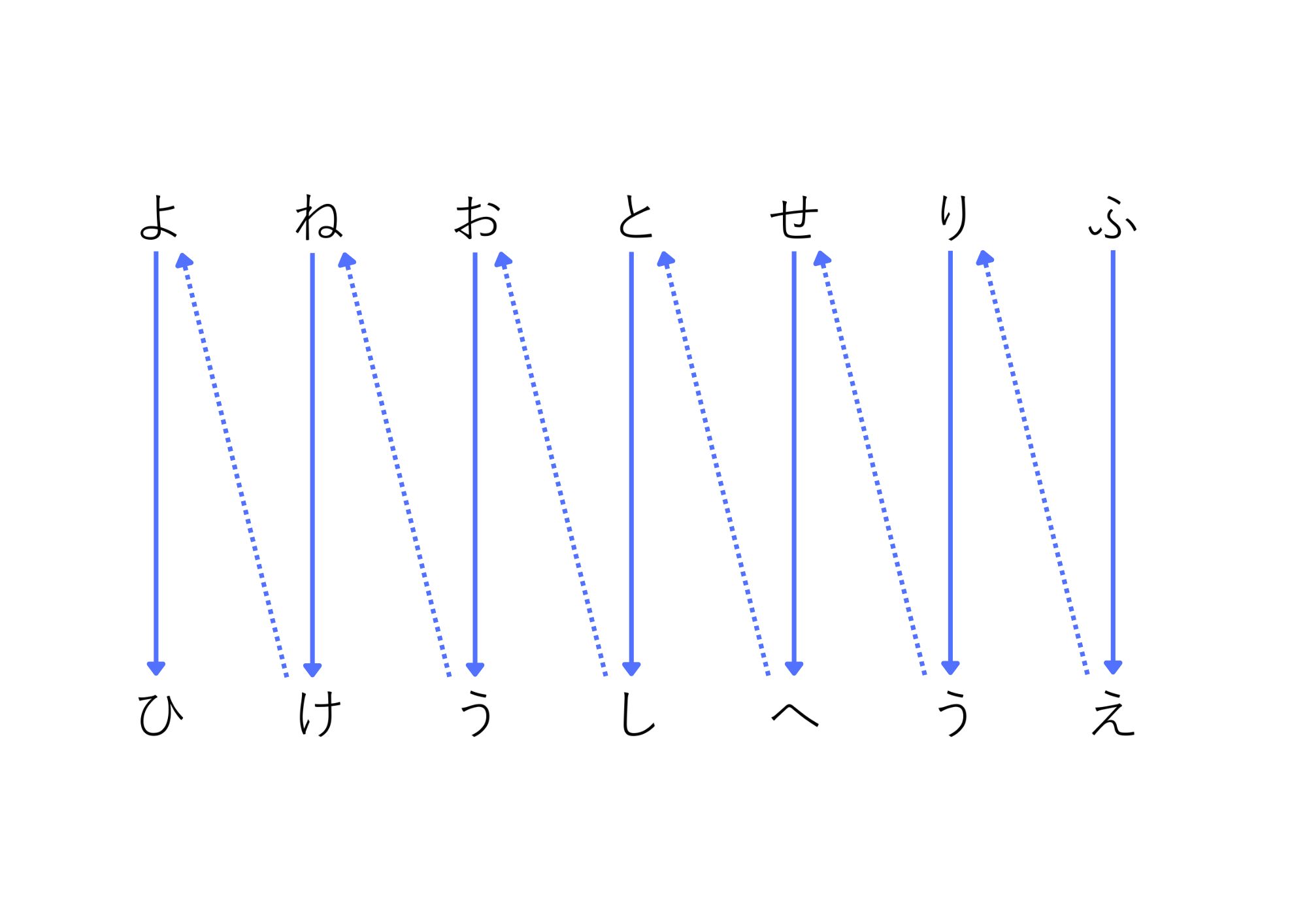

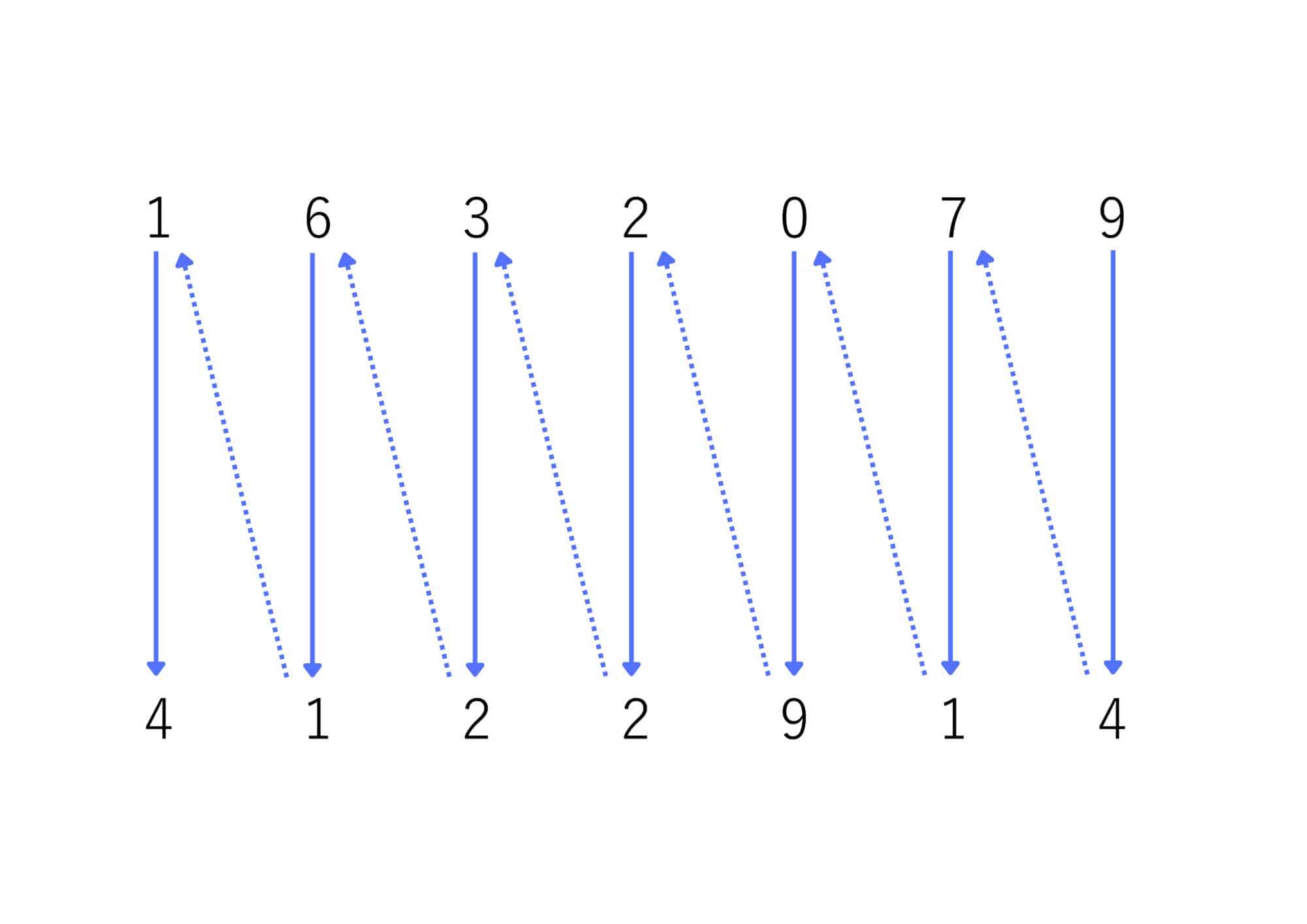

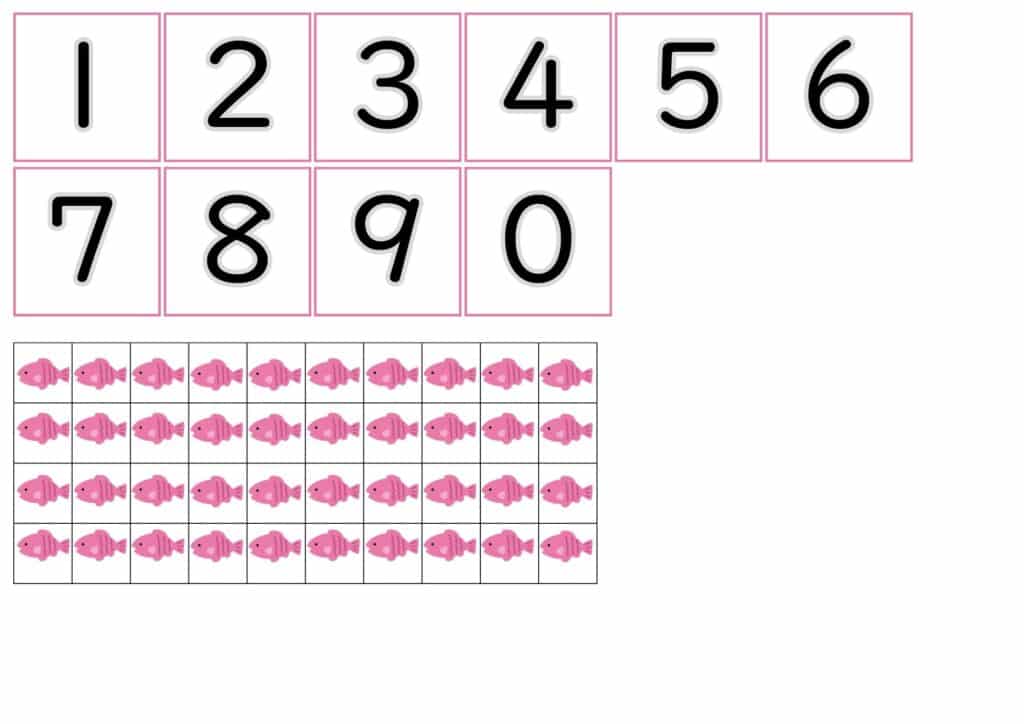

- 【引かれる数】と【引く数】を線に沿って切る

- 【引かれる数の水槽】【引く数のネコの口】【台紙の答えの水槽】【魚】にマジックテープを貼る

- 台紙に【引かれる数】と【引く数】を貼って計算式を作る

- 引かれる数の魚を猫に食べさせる

- 残った引かれる数をを答えに移動させる。

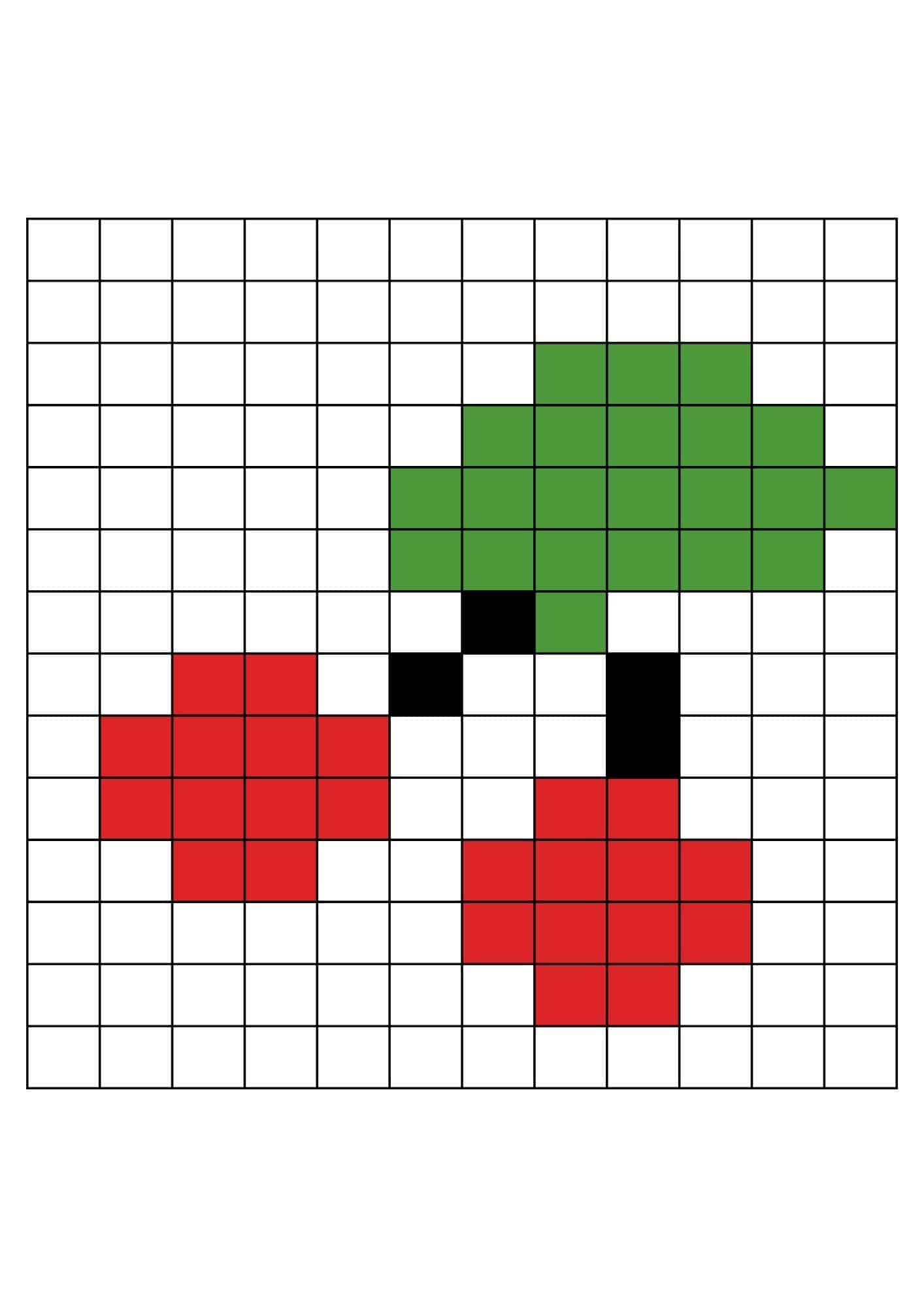

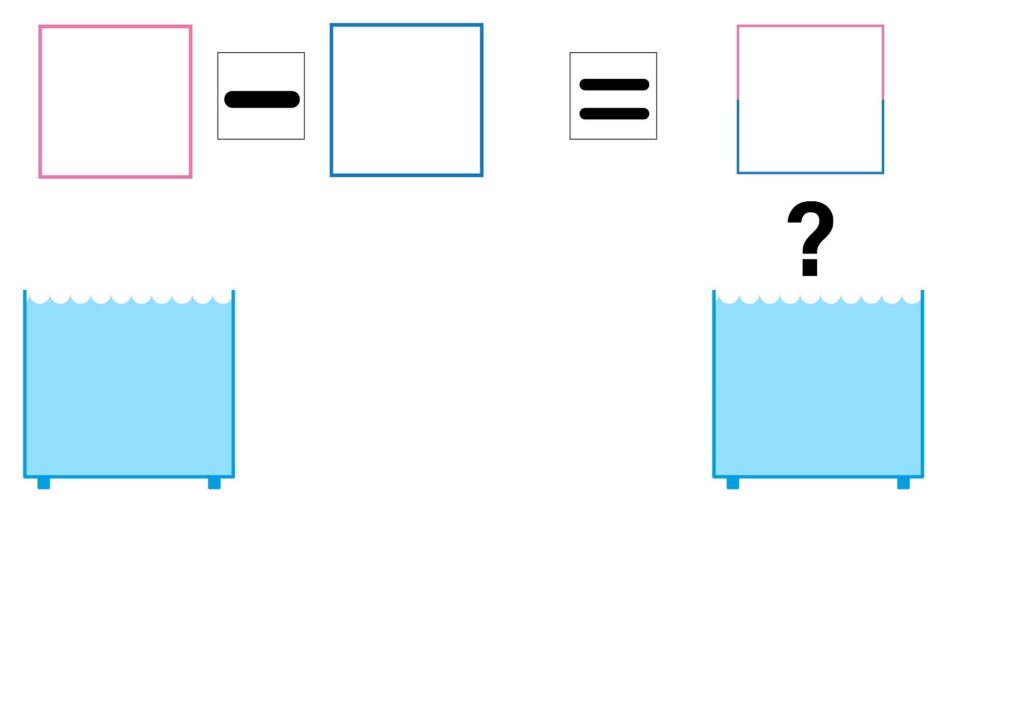

台紙と答え

この教材、今すぐ無料で利用できます

2,500枚以上の教材・視覚支援教材・AIがLINE登録で全て使える!

既に2,600名以上の方にご案内

無料のご利用案内はこちら!!

スマホで読み込み

【お急ぎください】この教材、今すぐ無料で利用できます

2,500枚以上の教材・視覚支援教材・AIがLINE登録で全て使える!

既に2,600名以上の方にご案内しています

【足される数】と【足す数】

ご利用ガイド

このページは教材の紹介ページです。印刷やダウンロードはここでは行えません。無料プランに登録すると、お試しで印刷して使えます(有料プランでも利用可能)。詳しい案内は別ページでご確認ください。

概要

このページでは、猫と水槽を使った引き算遊びで数の分解を学ぶ教材を紹介します。魚を食べる猫と残った魚の数を比べることで、引き算の仕組みや「いくつ減ると残りはいくつ」を直感的に理解できます。年長〜小学校低学年や特別支援学級の児童に適し、短時間でも楽しく数の減り方が学べます。

なぜ効果的か

引き算は数を減らす考え方を実感してこそ身に付く学習です。猫や魚のカードを使ったゲーム形式は、抽象的な計算を具体的な動作と結び付け、数を分解する感覚を育みます。特別支援学校の実践では、習得した知識を生活に結び付けるため具体的なゲームを用いて個々に応じた指導を行う必要があると述べられていますspecial-center.fcs.ed.jp。また、5〜10までの合成・分解や数唱を目標とする児童が一緒に楽しめるゲームを考案し、順番に活動しながら入った数を予測させることで学習効果が高まるとされていますspecial-center.fcs.ed.jp。

学習のポイント(実施上の勘所)

- 最初に魚の数を確認してから猫に食べさせ、残りの数を数える流れを意識する

- 水槽ごとに数字カードを貼り、引かれる数と引く数を視覚的に示す

- 食べた数と残った数の合計が元の数になることを確かめ、数の分解に気付かせる

- 次の答えを予測させながらゲームを進め、ただ数えるだけでなく考える時間を作る

よくあるつまずきと対処

- 食べさせる魚の数を間違える:数える際は声に出し、魚を一つずつ移動させながら確認する

- 残った魚の数を数えられない:水槽の縁に指を置き、魚を指で順に押さえながら数える

- 引き算と分解の関係がわからない:元の数と残りの数を並べて見せ、「○と△に分けると元の数になる」と説明する

評価・観察の観点(チェックリスト)

- 魚を元の数と食べる数に分け、引き算の式を正しく構成できているか

- 猫に食べさせた後、残りの魚を一つずつ数えて結果を答えられるか

- 「7は3と4に分かれる」など、元の数を二つの数で表現できるか

FAQ

Q: このページから印刷できますか?

A: いいえ。ここは紹介用です。無料プランに登録すると、お試し印刷で教材を使えます(有料でも利用可能)。

Q: 学年の目安は?

A: 引き算の概念がこれからの年長児や小学校低学年を主な対象としていますが、数の減り方に苦手意識がある児童なら学年を問わず取り組めます。

Q: 所要時間は?

A: 1回の活動は5〜10分程度で、1つの問題に集中して遊びます。複数回繰り返すことで数の分解や計算の手順が定着します。

Q: 魚の数は何匹から始めるのが良いですか?

A: 初めは5匹程度からスタートし、慣れてきたら7や9などさまざまな数に変えて練習します。数が増えるほど分解のパターンが増え、応用力が付きます。

Q: 家庭と授業での活用方法に違いはありますか?

A: 授業ではペアやグループで交互に問題を出し合い、説明する力も育てます。家庭では親子で遊びながら取り組み、日常生活の中で数を減らす場面を探して応用できます。

Q: 引き算が苦手な子どもにどうサポートすればいいですか?

A: 数字だけでなく、魚を実際に動かすことで減っていく様子を見せると理解しやすくなります。正解したときは大きく褒め、自信を付けさせることも大切です。

Q: 連続して何問も行っても大丈夫でしょうか?

A: 集中力が切れると数え間違いが増えます。2〜3問ごとに休憩を入れ、予測したり考えたりする時間を設けると効果的です。

関連教材

- 魚を使った引き算 — https://www.ashisuti.com/fish-subtraction/

- 猫足し算ゲーム — https://www.ashisuti.com/cat-addition-easy/

- 視覚で足し算 — https://www.ashisuti.com/synthetic-visual-addition-of-numbers1/

- 数字100マス計算 — https://www.ashisuti.com/10x10-5x5-3x3-100-grid-calculations/

- 数字を線で結ぶ — https://www.ashisuti.com/matching-fingers-with-lines-numbers-and-concrete-objects/

- 1から20まで学ぶ — https://www.ashisuti.com/numbers1to20-learning-sheets/

- 目で読む数字(横) — https://www.ashisuti.com/move-eyes-to-read-the-numbers-horizontally/

- 目で読む数字(縦) — https://www.ashisuti.com/move-eyes-to-read-the-numbers-vertically/

- 一対一対応プリント — https://www.ashisuti.com/one-on-one-learning-sheets-and-independent-activities/

- 数字同じもの探し — https://www.ashisuti.com/find-the-same-numbers/

参考・根拠

- 教材・支援機器活用実践事例「10までの数の合成・分解ができるようにするための指導」 — https://special-center.fcs.ed.jp/file/455